找回密码

验证码错误或已过期

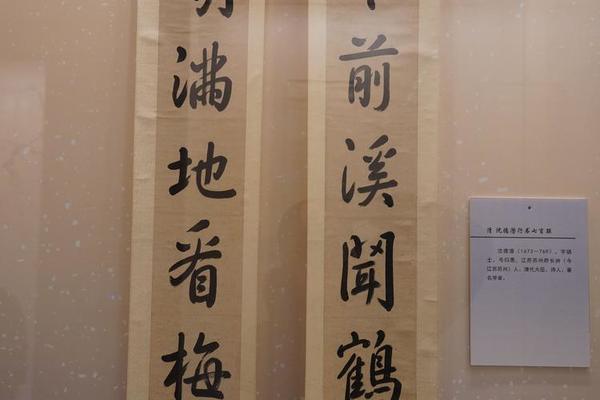

沈德潜

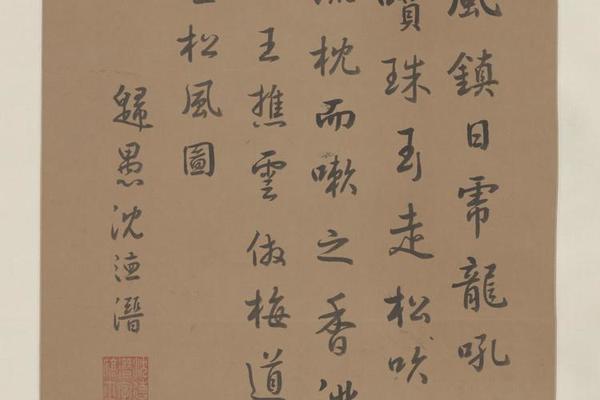

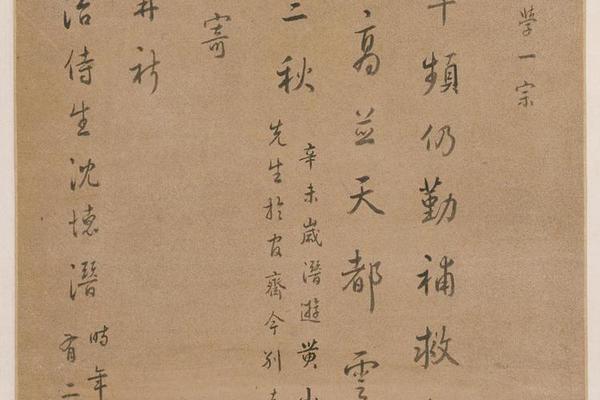

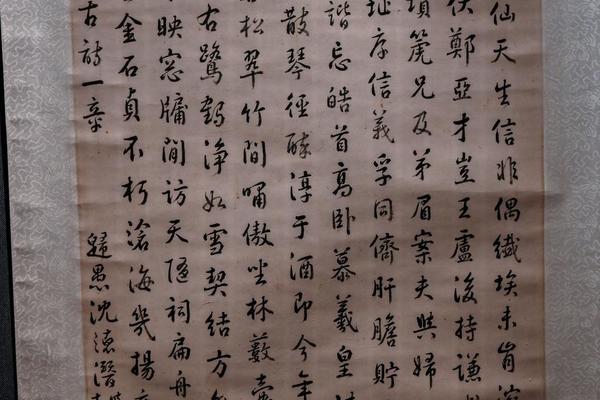

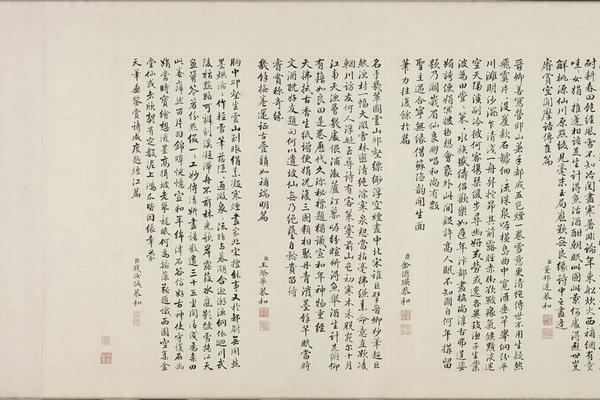

行书五律诗

行书五律诗

-

作者

-

分类未分类

-

创作年代

行书五律诗 简介

沈德潜 简介

沈德潜(1673年12月24日—1769年10月6日),字碻(què)士,号归愚,江苏苏州府长洲(今江苏苏州)人。清代大臣、诗人、著名学者。

乾隆元年(1736年),荐举博学鸿词科,乾隆四年(1739年)以六十七岁高龄得中进士,授翰林院编修,乾隆帝喜其诗才,称其“江南老名士”。历任侍读、内阁学士、上书房行走,乾隆十四年(1749年)升礼部侍郎,乾隆二十二年(1757年)加礼部尚书衔,乾隆三十年(1765年),封光禄大夫、太子太傅。

乾隆三十四年(1769年)病逝,年九十七,赠太子太师,祀贤良祠,谥文悫(què)。后因卷入徐述夔案,遭罢祠夺官。

作为叶燮门人,沈德潜论诗主“格调”,提倡温柔敦厚之诗教。其诗多歌功颂德之作,但少数篇章对民间疾苦有所反映。所著有《沈归愚诗文全集》。又选有《古诗源》《唐诗别裁》《明诗别裁》《清诗别裁》等,流传颇广。

人物生平

花甲进士

沈德潜出身吴兴沈氏一支,康熙十二年(1673年)十一月十七日生于苏州府长洲县葑门外竹墩村(今苏州市姑苏区杨枝塘)。早年家贫,从二十三岁起继承父业,以授徒教馆为生,过了四十余年的教馆生涯。尽管处境并不如意,但他并未弃学,在奔波生活之余,勤奋读书,十六岁前已通读《左传》《韩非子》《尉缭子》等书。他早年师从叶燮学诗,曾自谓深得叶燮诗学大义,所谓“不止得皮、得骨,直已得髓”,其自负可见一斑。

沈德潜热衷于功名,但这样一个满腹才学的读书人,竟然科举屡不中,康熙三十三年(1694年)被录为长洲县庠生后,四十年间屡试落第。在雍正十二年(1734年)应博学鸿词科考试又被朝廷斥贬,他的诗作被禁止流传。

四十岁所作《寓中遇母难日》中自表:“真觉光阴如过客,可堪四十竟无闻,中宵孤馆听残雨,远道佳人合暮云。”凄清之意和不甘寂寞的心情溢于言表。

从二十二岁参加乡试起,他总共参加科举考试十七次,最终在乾隆四年(1739年)才中进士,时年六十七岁,从此跻身官宦,备享乾隆荣宠。

天子词臣

乾隆七年(1742年),授翰林院编修。次年迁左中允。累迁侍读、左庶子、侍讲学士,充日讲起居注官。

此时沈德潜已年过七旬,乾隆皇帝召其讨论历代诗源,他博古通今,对答如流,乾隆大为赏识,称之为江南老名士,并对大臣们说:“我和沈德潜的友谊,是从诗开始的,也以诗终。”

乾隆十二年(1747年),命在尚书房行走,又擢礼部侍郎。次年,充会试副考官,以原衔食俸。

乾隆十四年(1749年),沈德潜乞归,乾隆命以原品致仕,后又为他的《归愚诗文钞》写了序言,并赐“御制诗”几十首与他。在诗中将他比作李(白)、杜(甫)、高(启)、王(士祯)。

七十七岁的沈德潜辞官归里,屋居木渎山塘街,著书作述,并任苏州紫阳书院主讲,以诗文启迪后生,颇得赞誉。后获特许,在苏州建生祠,祠址在沧浪亭北的可园西侧。

乾隆十七年(1752年)正月,乾隆召赐曲宴,恰逢德潜八十大寿,遂题赐匾额曰“鹤性松身”。

乾隆二十二年(1757年),加礼部尚书衔。其间曾为父母乞诰命,乾隆给三代封典,并赐诗,其中有句云:“我爱德潜德,淳风挹古福。”侍郎钱陈群在旁唱和曰:“帝爱沈潜德,我羡归愚归。”赐诗与和诗中巧妙地嵌入沈德潜的名“德潜”、号“归愚”,一时被传为艺林盛事。

乾隆二十七年,皇帝南巡,沈德潜及钱陈群迎驾于常州,乾隆赐诗,并称二人为“大老”,三十年,乾隆帝再度南巡,沈德潜仍迎驾常州,加太子太傅,赐其孙维熙举人。

身后荣辱

乾隆三十四年(1769年)九月七日,沈德潜去世,终年九十七岁。追封太子太师,赐谥文悫,入贤良祠祭祀。乾隆还为其写了挽诗,以钱(陈群)沈二人并称“东南二老”,极一时之荣。

乾隆四十三年(1778年),江苏东台县发生徐述夔诗案。已故举人徐述夔所著《一柱楼集》诗词被认为悖逆朝廷,引起一场文字狱,沈德潜因生前在书中为徐写传而受株连。乾隆大怒之下,亲笔降旨追夺沈德潜阶衔、罢祠、削封、仆碑,沈氏所有荣华顷刻之间化为泡影。

主要影响

诗论

沈德潜年轻时曾受业于叶燮,他的诗论在一定程度上受叶燮影响,但不能继承叶燮理论中的积极因素。他论诗的宗旨,主要见于所著《说诗晬语》和他所编的《古诗源》《唐诗别裁集》《明诗别裁集》《国朝诗别裁集》(后名《清诗别裁集》)等书的序和凡例。沈德潜强调诗为封建政治服务,《说诗晬语》开头就说:“诗之为道,可以理性情,善伦物,感鬼神,设教邦国,应对诸侯,用如此其重也。”同时提倡“温柔敦厚,斯为极则”(《说诗晬语》卷上),鼓吹儒家传统“诗教”。

在艺术风格上,他讲究“格调”,所以他的诗论一般称为“格调说”。所谓“格调”,本意是指诗歌的格律、声调,同时也指由此表现出的高华雄壮、富于变化的美感。其说本于明代七子,故沈氏于明诗推崇七子而排斥公安、竟陵,论诗歌体格则宗唐而黜宋。

他的所谓“格”,是“不能竟越三唐之格”(《说诗晬语》卷上),“诗至有唐,菁华极盛,体制大备”,而“宋元流于卑靡”(《唐诗别裁集·凡例》)实质上与明代前、后七子一样主张扬唐而抑宋。所谓“调”,即强调音律的重要性,他说:“诗以声为用者也,其微妙在抑扬抗坠之间。读者静气按节,密咏恬吟,觉前人声中难写、响外别传之妙,一齐俱出。朱子云:‘讽咏以昌之,涵濡以体之。’真得读诗趣味。”

清诗别裁

但沈氏诗论的意义和明七子之说实际是不同的。因为他论诗有一个最重要和最根本的前提,就是要求有益于统治秩序、合于“温柔敦厚”的“诗教”。其《说诗晬语》第一节就说:“诗之为道,可以理性情,善伦物,感鬼神,设教邦国,应对诸侯,用如此其重也。”

这首先是从有益于封建政治来确定诗的价值。他也讲“其言有物”和“原本性情”,却提出必须是“关乎人伦日用及古今成败兴坏之故者,方为可存”,如果“动作温柔乡语”,则“最足害人心术,一概不存”(见《国朝诗别裁集·凡例》)。所以,按“诗教”的标准衡量,唐诗已经不行了。在宗唐和讲求格调的同时,还须“仰溯风雅,诗道始尊”(《说诗晬语》)。因而沈氏的论调,和桐城派古文家虽推重唐宋八家之文,同时却认为他们的思想仍不够纯正,还须追溯到儒家经典的态度非常相似。在诗歌的风格上,沈德潜把“温柔敦厚”的原则和“蕴藉”的艺术表现混为一谈,主张中正平和、委婉含蓄而反对发露。又说:“乐府之妙,全在繁音促节,其来于于,其去徐徐,往往于回翔屈折处感人,是即依永和声之遗意也。”

诗歌史论

由于对历代诗歌做过广泛的研究,沈德潜对诗歌史也有一些犀利的见解。

沈德潜的诗歌史论,最值得注意的还是明代部分。清初诗家出于亡国之痛,对明代学术和文学都有不少情绪化的过甚之辞,沈德潜则在距离拉开之后,能以较平和的态度对待明代诗歌,甚至给明代复古派以较正面的评价。《说诗晬语》指出:“永乐以还,崇台阁体,诸大老倡之,众人应之,相习成风,靡然不觉。李宾之(东阳)力挽颓澜,李(梦阳)、何继之,诗道复归于正。”不仅如此,他又进一步驳钱谦益之说云:“李献吉雄浑悲壮,鼓荡飞扬;何仲默秀朗俊逸,回翔驰骤。

同是宪章少陵,而所造各异,骎骎乎一代之盛矣。钱牧斋信口掎摭,谓其‘摹拟剽贼,同于婴儿学语’。至谓‘读书种子,从此断绝’。此为门户起见,后人勿矮人看场可也。”他的论断为《四库提要》所采纳,后人亦多许其持论平允。对于李攀龙,《说诗晬语》也将其拟古诗与七律区别对待,褒贬持平:“李于鳞拟古诗,临摹已甚,尺寸不离,固足招诋諆之口。而七言近体,高华矜贵,脱去凡庸,正使金沙并见,自足名家。过于回护与过于掊击,皆偏私之见耳。”起初他在《明诗别裁集》里评李攀龙七律“已臻高格,未极变态”,基本还是沿袭王世贞《艺苑卮言》之说,至此已略有修正,足见经过仔细斟酌,绝非率尔轻发。

沈德潜的诗有很多是为统治者歌功颂德之作。《制府来》《晓经平江路》《后凿冰行》等反映了一些社会现实。但又常带有封建统治阶级的说教内容,如《观刈稻了有述》,一方面反映天灾为患,民生涂炭的情景:“今夏江北旱,千里成焦土。荑稗不结实,村落虚烟火。天都遭大水,裂土腾长蛟。井邑半湮没,云何应征徭?”另方面却又劝百姓要安贫乐道:“吾生营衣食,而要贵知足。苟免馁与寒,过此奚所欲。”因此多缺乏鲜明生动的气息。近体诗中有一些作品如《吴山怀古》、《月夜渡江》、《夏日述感》等,尚清新可诵,有一定功力。

主要作品

沈德潜的诗现存2300多首。

沈德潜的著作,有《沈归愚诗文全集》七十三卷,清沈德潜撰。清乾隆刻本。二十四册。全集内容包括《归愚诗钞》二十卷、《诗钞馀集》十卷、《诗馀》一卷、《归愚文钞》二十卷、《文钞馀集》八卷、《矢音集》四卷、《归田集》三卷、《八秩寿序寿诗》一卷、《说诗晬语》二卷、《浙江通省志图说》一卷、《黄山游草》一卷、《台山游草》一卷、《南巡诗》一卷、《沈德潜自订年谱》一卷等。

轶事典故

一朝得中龙虎榜,十年身到凤凰栖。自称爱才如爱子的乾隆皇帝看到了白发苍苍的“沈老”,怜才之心顿起,挽着其手,穿行于翰林院里,共相唱和。在乾隆的算盘里,豢养沈德潜是特别合算的事情,一可谓敬老,二可谓惜才。夏天,两人唱和《消夏诗十首》,冬天,两人围炉对话,切磋诗艺。

沈老为父母乞诰命,乾隆二话不说,即命给三代封典,并赐诗曰:“我爱德潜德,淳风挹古初。”皇帝题词还特地写诗相赠一事,在当时引起“文艺界”大震动,歌咏其事不知凡几。

乾隆给了沈德潜极高的礼遇,官职由少詹事升詹事,再升值书房副总裁,八十多岁退休以后,还封给礼部尚书衔,甚至到了九十岁还晋阶为太子太傅、太子太师;而且沈德潜年老归乡后,乾隆多次下江南,几乎每次都要他来陪护,都要唱和几首诗。乾隆十六年,乾隆游幸江南,沈德潜赶到清江浦迎驾,乾隆赐诗曰:“玉皇案吏今烟客,天子门生更故人。”文人做到此般程度恐怕是绝无仅有的罢。

人物争议

从67岁中进士到97岁离世,沈德潜在他人生最后30年里风光无限,但他死后10年(乾隆四十四年)即被夺去赠官,罢祠削谥,并遭仆碑之辱,究其原因也是因诗而得祸,他被卷进了两起文字狱。

乾隆二十六年,沈德潜将自己编好的《国朝诗别裁集》呈送给乾隆,请求为之作序。乾隆看了这部诗选后,感到很不愉快,他对沈德潜把钱谦益的诗放在首位表示不满,他认为钱谦益是个有才无行的文人,“居本朝而妄思前明者,乱民也;有国法存,至身为明朝达官而甘心复事本朝者,虽一时权宜,草昧缔构所不废,要知其人则非人类也。

, "

其诗自在听之可也,选以冠本朝不可,在德潜则尤不可”(《御制文初集》卷十二《沈德潜选国朝诗别裁集序》)。乾隆对这部别裁集很有意见,但当时并没有追究沈德潜的责任,只是命内廷翰林重新修改,再去刊行,还给沈德潜找了台阶下:“岂其老而耄荒,子又不克家门,下士依草附木者流,无达大义具巨眼人捉刀所为,德潜不及细检乎?”(《御制文初集》卷十一《沈德潜选国朝诗别裁集序》)沈德潜对此感激不尽:“谕:国朝诗不应以钱谦益冠籍,今已命南书房诸臣删改,重付镌刻,外人自不必议汝也。体恤教诲,父师不过如此矣。”(《沈德潜自订年谱》)。

",

沈德潜的《国朝诗别裁集》虽卷进了钱谦益诗文案,但对他的名声影响并不大,沈德潜死后获罪的主要原因是卷进了徐述夔的《一柱楼诗》案。后来,沈德潜又卷入已故举人徐述夔的“文字狱”中。

徐述夔,江苏泰州人,有《学雍讲义》、《一柱楼小题诗》等,并刊刻流行。在《一柱楼诗》前有一篇沈德潜写《徐述夔传》作为序文,在传中极力称赞徐述夔,“称其品行文章皆可为法”(《清史稿卷三百五.沈德潜传》)徐述夔死后,其孙徐食田与东台监生蔡嘉树之弟弟夺田产,两家结怨。

蔡嘉树看到《一柱楼诗》里面有许多诗句如“明朝期振,一举去清都”、“大明天子重相见,且把壶(谐胡)儿搁半边”等,于乾隆四十二年四月投书上告,但当时的地方官员未能及时处理。同年八月,又有如皋县民童志磷投书到江苏学政刘镛处,刘镛立即禀呈乾隆。乾隆对此案极为关注,对作传的沈德潜,乾隆开始还是网开一面:“至沈德潜为此等人作传赞扬,亦属非是,念其已经身故,姑免深究。”

但随着案情的展开,乾隆的态度发生了变化。他曾谕令各级地方官员严查不法诗文,但江苏的地方官员竟敢怠慢,令其大为光火,对沈德潜,乾隆昔日的恩宠一扫而尽:“沈德潜并无为国家出力之处,朕特因其留心诗学,且怜其晚成,不数年擢为卿贰。乞休后,复赏给尚书衔,令其在籍食俸,恩施至为优渥,理应谨慎自持,励图报效,乃敢为逆犯徐述夔作传,视其悖逆之词恬不为怪,转为赞扬,实为丧尽天良,负恩无耻,使其身在,必当重治其罪。”(《清实录·高宗实录》卷一零六九)乾隆让大学士九卿们讨论如何处置沈德潜,最后决定夺官罢祠,削谥仆碑。

至于沈德潜为什么要给徐述夔写传,后来乾隆也弄清楚了:“徐述夔家饶于赀,德潜为之作传,不过图其润笔,贪小利而谀大逆。”(《怀旧诗》,《御制诗四集》卷五十九)。乾隆虽然治了沈德潜的罪,但他对沈德潜的感情还是很复杂的。乾隆四十四年,他写了一系列的《怀旧诗》,列了大学士梁诗正、刑部尚书张照、吏部尚书汪由效、刑部尚书衔原刑部侍郎钱陈群、礼部尚书衔原礼部侍郎沈德潜五人。在诗的序言里,乾隆不无辛酸地写道:“今作怀旧诗,仍列词臣之末,用示彰瘅之公,且知余不负德潜,而德潜实负余也。”(《御制诗四集》卷五十九)

沈老名士死后没有保住名节,骸骨都不得安宁,其真正的缘由肯定不是这种牵强附会的罪过,还是跟那倒霉的诗有关。用乾隆的话来说,就是,“朕于德潜,以诗始,以诗终。”皇帝和名士虚荣心都强了一点,互相较劲的结果,最终,沈家丢了皇家给的好处,而皇帝则丢了人。

史料索引

(清史稿列传92)

沈德潜,字碻士,江南长洲人。乾隆元年,举博学鸿词,试未入选。四年,成进士,改庶吉士,年六十七矣。七年,散馆,日晡,高宗莅视,问孰为德潜者,称以“江南老名士”,授编修。出御制诗令赓和,称旨。八年,即擢中允,五迁内阁学士。乞假还葬,命不必开缺。德潜入辞,乞封父母,上命予三代封典,赋诗饯之。十二年,命在上书房行走,迁礼部侍郎。是岁,上谕诸臣曰:“沈德潜诚实谨厚,且怜其晚遇,是以稠叠加恩,以励老成积学之士,初不因进诗而优擢也。”

十三年,德潜以齿衰病噎乞休,命以原衔食俸,仍在上书房行走。十四年,复乞归,命原品休致,仍令校御制诗集毕乃行。谕曰:“朕於德潜,以诗始,以诗终。”且令有所著作,许寄京呈览。赐以人葠,赋诗宠其行。德潜归,进所著归愚集,上亲为制序,称其诗伯仲高、王,高、王者谓高启、王士祯也。十六年,上南巡,命在籍食俸。是冬,德潜诣京师祝皇太后六十万寿。

十七年正月,上召赐曲宴,赋雪狮与联句。又以德潜年八十,赐额曰“鹤性松身”,并赉藏佛、冠服。德潜归,复进西湖志纂,上题三绝句代序。二十二年,复南巡,加礼部尚书衔。二十六年,复诣京师祝皇太后七十万寿,进历代圣母图册。入朝赐杖,上命集文武大臣七十以上者为九老,凡三班,德潜为致仕九老首。命游香山,图形内府。

沈德潜进所编国朝诗别裁集请序,上览其书以钱谦益为冠,因谕:“谦益诸人为明朝达官,而复事本朝,草昧缔构,一时权宜。要其人不得为忠孝,其诗自在,听之可也。选以冠本朝诸人则不可。钱名世者,皇考所谓‘名教罪人’,更不宜入选。慎郡王,朕之叔父也,朕尚不忍名之。德潜岂宜直书其名?

至世次前后倒置,益不可枚举。”命内廷翰林重为校定。二十七年,南巡,德潜及钱陈群迎驾常州,上赐诗,并称为“大老”。三十年,复南巡,仍迎驾常州,加太子太傅,赐其孙维熙举人。三十四年,卒,年九十七。赠太子太师,祀贤良祠,谥文悫。御制诗为挽。是时上命毁钱谦益诗集,下两江总督高晋令察德潜家如有谦益诗文集,遵旨缴出。会德潜卒,高晋奏德潜家并未藏谦益诗文集,事乃已。四十三年,东台县民讦举人徐述夔一柱楼集有悖逆语,上览集前有德潜所为传,称其品行文章皆可为法,上不怿。下大学士九卿议,夺德潜赠官,罢祠削谥,仆其墓碑。四十四年,御制怀旧诗,仍列德潜五词臣末。

德潜少受诗法於吴江叶燮,自盛唐上追汉、魏,论次唐以后列朝诗为别裁集,以规矩示人。承学者效之,自成宗派。

相关作品推荐

沈德潜

沈德潜