找回密码

验证码错误或已过期

姚鼐

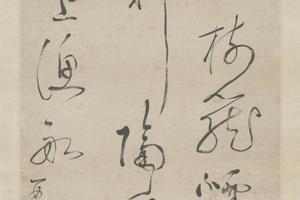

行书七绝诗轴

行书七绝诗轴

-

作者

-

分类未分类

-

创作年代

行书七绝诗轴 简介

嘉庆戊辰(十三年,1808)

姚鼐 简介

姚鼐(nài)(1732年—1815年),字姬传,一字梦谷,室名惜抱轩(在今桐城中学内),世称惜抱先生,安庆府桐城(今安徽桐城市)人。清代散文家,与方苞、刘大櫆并称为“桐城派三祖”。

姚鼐于乾隆十五年(1750年)中江南乡试,乾隆二十八年(1763年)中进士,授庶吉士,三年后散馆改主事,曾任山东、湖南副主考,会试同考官。乾隆三十八年(1773年)入四库全书馆充纂修官,乾隆三十九年(1774年)秋,借病辞官。归里后,以授徒为生,先后主讲扬州梅花书院、安庆敬敷书院、歙县紫阳书院、南京钟山书院,培养了一大批学人弟子。嘉庆二十年(1815年),逝世于钟山书院,享年八十五岁。

姚鼐治学以经学为主,兼及子史、诗文。他文宗方苞,师承刘大櫆,主张“有所法而后能,有所变而后大”,在方苞重义理、刘大櫆长于辞章的基础上,提出“义理、考据、辞章”三者不可偏废,发展和完善了桐城派文论。为桐城派散文之集大成者。著有《惜抱轩诗文集》,编有《古文辞类纂》等。

(概述图来源)

人物生平

坎坷科举

雍正九年十二月二十日(1732年1月17日),姚鼐出生于桐城南门树德堂一个官宦书香人家。姚鼐幼年好学,伯父姚范用经文教授他,又跟随刘大櫆学习古文,刘大櫆对姚鼐特别器重,称其“时甫冠带,已具垂天翼”。

乾隆十五年(1750年),年仅二十岁的姚鼐考中举人。同年冬春之交,姚鼐赶赴京师,以应会试,结果落第。

乾隆十七年(1752年)秋,姚鼐第二次应礼部试又落

第后留住京师,他结识了毕生的莫逆之交朱孝纯,并王文治三人相得甚欢,常结伴出游。

乾隆十九年(1754年)春,姚鼐第三次赴京参加礼部会试仍不第。夏初应翰林院邀客,姚鼐与友人一起得游万寿寺。其后十年,在《万寿寺松树歌呈张祭酒裕荦》诗中追叙了当时的场景。

乾隆二十二年(1757年)春,姚鼐第四次参加礼部会试又不第。直到乾隆二十三年(1758年)姚鼐仍留京师教馆。是年秋,姚鼐游扬州,后经由扬州归里,然后由潜山、宿松、黄梅、九江至南昌。

乾隆二十八年(1763年),居丧守制期满之后,姚鼐再次踏上了应礼部试的路途。经过十三年的努力,姚鼐终于中试,殿试名列二甲,授庶吉士。五月,姚鼐归乡之后不久即踏上返京之路,开始了八年仕途。

八年仕宦

乾隆三十一年(1766年),姚鼐被分配为兵部主事,不久又改任补礼部仪制司主事。

乾隆三十三年(1767年)七月,姚鼐充任山东乡试副考官。他非常重视人才的拔擢,力图让栋梁之才及时涌现。在济南客居的两个多月里,姚鼐游玩了济南的多处景致,留有大量诗篇。自山东回京述职后,姚鼐转任礼部祭祀司员外郎。

乾隆三十五年(1770年)六月,姚鼐充任湖南乡试副考官。此次行程,由定州到邯郸县,经过彰德、洪县到达湖北黄陂。再过江至岳州,月余之后到达长沙。此间撰写的《乾隆庚寅科湖南乡试策问五首》中他对科举取士的选材标准有明确的表达,国家需要的是经世致用、体察民情的人才,但他在乡试中所领略的却是士子间轻浮自傲、忽视民间疾苦的风气。因此,在赴湘期间,姚鼐的诗作充满了失落的意味。湖南之任不久,姚鼐充恩科会试同考官。

乾隆三十七年(1772年),姚鼐升任刑部郎中。在刑部的两年时间内,刑法严苛的社会现实,与姚鼐实施仁政的政治理想发生直接的尖锐冲突,姚鼐再次心生隐退之意。

乾隆三十八年(1773年),清廷开四库全书馆,姚鼐被荐入馆充纂修官。此职本应翰林方可充任,唯独姚鼐与戴东源、伍大椿、程晋芳等8人破格当选。《四库全书》修成后,时年四十四岁的姚鼐辞官,不入仕途。大学士于敏中、梁国治先后动以高官厚禄,均被辞却。

桐城魁首

乾隆四十四年(1779年),八十二岁的刘大櫆去世。姚鼐毫无疑义的成为了桐城派的核心。他耗尽心血编纂的《古文辞类纂》终于完成,共75卷,是古文辞赋选本,按照文章的应用分分十三类:论辩、序跋、奏议、书说、赠序、诏令、传状、碑志、杂记、箴铭、颂赞、辞赋、哀祭。所入选的作品以战国策、两汉散文、唐宋八大家,以及归有光、方苞、刘大櫆等为主,表明了桐城派推崇古文的传统,为桐城派树立了散文史的“正宗”的地位,体现了姚鼐的文学主张。这本集子很受人们喜爱,有很大的影响。

四海讲学

乾隆四十一年(1776年),姚鼐挚友、时任两淮盐运使朱孝纯在扬州梅花岭侧重修梅花书院,并亲笔题字镌刻在匾额之上,邀姚鼐前往担任掌院。在梅花书院期间,姚鼐与友人亦时常来往,一同游览当地名胜。担任掌院之时,姚鼐以自己的古文义法教授学生写作知识,并为学生授课编纂了《古文辞类纂》一书,以便于弟子学习。他为梅花书院的长久发展、名声传播以及自己文学理论主张的发展作出了巨大努力。不到两年,朱孝纯因病辞官,姚鼐因继室张氏病逝而辞去教职而去。

乾隆四十五年(1780年),姚鼐主讲安庆敬敷书院,在执掌敬敷书院期间,他选取了明朝隆庆万历年间到清代的诗文251篇,合集编成《四书文选》一书来供学生学习,目的就在让学生们阅读经史,明白其中的道理,学习文章行文的体格和方法。

乾隆五十三年(1788年),姚鼐受徽州知府邀请而前往紫阳书院主讲。当地环境清幽,气氛安逸,给姚鼐留下了较为深刻的印象。在这里,姚鼐传播自己的为学理念,坚持自己的教育理念,使程朱理学的影响进一步扩大。

乾隆五十五年(1790年),姚鼐主持钟山书院,此时其古文已荣誉满天下,故一时四海学人蜂拥钟山书院,以得到姚鼐授业指导为幸。除嘉庆六年至九年期间(1801—1804年)回到敬敷书院时,姚鼐一直在钟山书院授业直到去世,这段时间正值钟山书院的鼎盛时期。在钟山书院授课期间,姚鼐培养了大量门生弟子,桐城派的骨干力量也是此时逐渐发展起来,如“姚门四杰”梅曾亮、管同、姚莹、方东树等都是在此时跟随姚鼐学习。

巨匠辞世

嘉庆十五年(1810年),八十岁的姚鼐赴江南乡试鹿鸣宴,仍耳聪目明,齿牙未豁,见者以为是神仙中人。

嘉庆二十年九月十三日(1815年10月15日),于年初染疾的姚鼐病逝于南京钟山书院,门人百余名共同为其治丧,归葬桐城杨树湾,享年八十五岁。在他去世时,桐城派在古文上的地位已无可撼动,成为主盟清代尔后百余年的主流学派。

主要影响

思想

清代理学虽处官方哲学地位,但乾嘉时期学界主流却是汉学,考据之风弥漫学术界的上空,理学相形见绌。姚鼐作为乾嘉时期的桐城派殿军,始终以程朱理学为治学大归,认为程朱之说最能继承孔孟之说,所以在汉宋之争趋激烈之时,极不满汉学家对程朱理学的讥讽。在四库馆时,以笃守桐城家法而尊宗程朱的姚鼐在汉学大本营的四库馆内与同僚有着不同旨趣的学术宗尚,学术上的分歧争论使其最终激流勇退,讲坛教学。而姚鼎讲学授徒时着力在学术上尊宋抑汉,训谕学生要以程朱为主,勿入汉学之列,其弟子突出地继承了其衣钵,不同程度的在学界掀起波澜,使学术格局为之一变,对理学复兴之功不可忽视。

姚鼐以宋儒之学为治学之本,故指斥考据的汉学家为舍本逐末;但他也不废弃汉儒治经之长。姚鼐笔下的“汉学”分为两个层次,一是汉儒之学,主要是指东汉许慎、郑玄为代表的训诂考据学问;二是当世学者舍弃宋学之后,效法、祖述和发挥汉儒之学而形成的新学风。姚鼐既责备汉儒之学,也鄙薄当世汉学,而责备汉儒之学的着眼点是为了与当世汉学家论辩,最终目的则是维护宋学,尊宋抑汉的倾向至为明确。其主要依据如下:

总之,在姚鼐眼里,圣人之学有大小精粗之别。宋学深契圣人之旨,有关身心、家国,得圣人为学之大,之精;汉学仅关名物、制度、训诂、书数,得圣人为学之小,之粗。尽管宋儒在小和粗的方面无法与汉儒并驾,汉儒在大和精的方面也难以与宋儒齐驱。因此,宋儒才是孔孟真传,汉儒不过小道可观而已。姚鼐把汉学、宋学分别比作星月与白日,轻重分明。基于以上认识,姚鼐主张治学以程朱为归;主张以汉学补苴宋学的罅漏,而不能从根本上动摇之。

姚鼐虽势单力薄,但俨然成为当时宋学的代表。这种极力卫道的学术思想被桐城派后人所基本治袭下来。但他对程朱的捍卫不同于前辈,不多用力于理学的理气、性命等哲学命题上,而把主要精力更多的放在了对程朱所倡导的道德原则的坚持上,如忠孝节义等,这主要与姚鼎生活的时代正由康乾盛世走向嘉道衰颓期密切相关。所以他的弟子在嘉道时期内忧外患的形势下,极力宣传理学所倡导的封建伦理道德,抨击考据无益于世时也不忘强化伦理道德,并且力图以经世致用来重振理学。但姚鼐宣扬忠孝节义等封建道德,歌颂清王朝为“圣朝”,也具有封建性和落后性的一面。

姚鼐思想的民主性和进步性表现在六个方面:宣扬做“亲民之吏”,有甘为“活民而得罪”的献身精神;赞扬“尽去苛征,商民喜之”,歌颂商人“明智绝人”;鼓吹“惟贤者为尊,其于男女一也”的平等思想;赞赏“绝意仕宦”,提倡“士自从所好”、“自行其志”的人格独立和个性自由;主张“与时俱进”、“与年日新”、“与世转移”,不断图变求新。

散文

姚鼐与创始人方苞、刘大櫆并称为“桐城三祖”,其在继方、刘已有成就的基础上提倡文章要“义理”、“考证"、“辞章”三者相互为用。所谓“义理”就是程朱理学;“考证”就是对古代文献、文义、字句的考据;“辞章”就是写文章要讲求文采。这些主张充实了散文的写作内容,是对方苞“义法”,说的补充和发展。

桐城派古文到了姚鼐形成完整的理论体系。姚鼐著有《惜抱轩全集》,所编《古文辞类纂》风行一时,有力地扩大了桐城派的影响。鼐对传统文论的另一重大贡献是提出富有创见性的“阴阳刚柔说”,这对我国古代散文审美理论和风格特征是一次重大突破。他认为,“天地之道,阴阳刚柔而已。文者天地之精英,而阴阳刚柔之发也。”文章阴阳刚柔的变化,乃是作者性格、气质、品德的表现。鼐在发展前辈的文学思想上,用阴阳刚柔这个哲学概念来解释文章风格的来源和散文的风格特点,其中包含着朴素的唯物论和辩证法思想。

姚鼐提出文章的核心在于“义理、考据、辞章”三者的统一,

这有其时代的原因。姚鼐在乾隆年间走上文坛。清代的考据风气也在这时开始盛行。人们称这种考据的功夫为“汉学”,与之相对的是势力较弱的“宋学”。学界多推崇汉学,对宋明理学比较厌弃,这往往导致文章的思想性降低。姚鼐不赞成排斥宋学的倾向,同时又针对汉学家、宋学家对文学的轻视态度,提出义理、考证、文章三者不可偏废的主张。这成为桐城派古文理论的纲领。

“义理”,是指当时的理学思想,主要来自宋学;“考据”,是指文章要有实据,避免空泛,主要来自汉学;“辞章”,是指文章还要有结构、文字、音韵上的文学之美。姚鼐认为三者的统一才是最高最美的境界,“苟善用之,则皆足以相继;苟不善用之,则或至于相害。”当然,三者有轻有重,考据要为义理服务。姚鼐想调和汉宋,融贯三者,认为作家能兼三者之长的为好作家。这种主张实际上成为了桐城派的文学纲领。姚鼐自己也身体力行,乾隆三十九年(1774年),在朝廷任职的姚鼐来到山东,登上了东岳泰山,后来就有了著名的《登泰山记》一文。全篇仅数百字,内容十分丰富,是融考证与辞章的典范。文章从泰山南北的汶水、济水写起,内容涉及天门、岱祠等诸多古迹,辞章优美。

“义理、考据、辞章”对当时和后世都影响巨大。一方面,姚鼐实际上是站在维护理学的立场上,企图调和汉宋的争论,兼采考据的长处,以考据充实理学的空疏,从而提高桐城派古文的价值。一方面,这一主张如果推而广之,那麽可以看作是对文章基本的要求。无论何时都同样有重要意义:“义理”要求言之有物,有思想性;“考据”要求立论扎实,有说服力;“辞章”要求字通句顺,有艺术性。

姚鼐为文“以神、韵为宗”,形成一种迂徐深婉,一唱三叹,而又耐人寻味,意蕴无穷的风格。近代学者章太炎谓之“谨”,刘师培称之“丰韵”,都是对其文风的富于韵味、言简意丰的高度评价。

诗歌

姚鼐的诗歌早年模仿明七子学唐诗,晚年兼取宋人,格意俱高,在当时俨然为一大家,故后人称“惜抱诗精深博大,足为正宗”。

姚鼐诗论最大的特色即是文人论诗。所谓文人论诗,就是站在文人的立场对诗歌提出一些逾越诗歌本体范畴的要求。姚鼐信奉程朱理学,因此对诗歌提出了载道的要求;基于载道的要求,他还特别强调诗歌创作主体的“学问”与道德修养;文人论诗体现在审美趣味上,他将诗文并举,以文法论诗,认为诗歌与散文具有同样的审美规律,他的散文理论同时也是诗歌理论。

以散文章法为诗是姚鼐以文法写诗的重要特点,姚诗无论古体还是今体,多用散文章法为之。古体诗或朴实无华,条理通畅,文气通贯;或层次严密,波澜起伏,内容充实而富于变化;今体诗则多采用一气流走式的章法,承转自如,意脉分明。姚鼐的古体诗多为长诗,善于在古体长诗中运用散文的章法结构,或用散文平铺直叙的章法形式,行文布局顺应于思想内容的发展变化,使得诗歌条理疏畅,文气通贯。这种章法类似于“赋”,但又往往只是对事件的一个简单交代,没有“赋”法的形象性和具体性。如《<九客图>歌为王镇之中丞赋》,诗歌首先点题,说乾隆朝人才辈出,图中九客是杰出代表;其次就交代作者认识九客除王中丞外的经过;再次,笔锋转回现实,感慨岁月催人老,称赞九客才高直节,文章皆流千古,守正不阿,敢于直谏,王中丞贵而能贫,高风亮节;最后,照应题目。整首诗质朴无文,文气通贯,与一篇记事散文无有二致。

姚鼐喜欢在诗歌中议论说理,以议论为诗是姚诗审美特点之一。姚诗中的议论有四种情况:第一种,诗歌用叙述性的语言来阐述一个道理,以意为主,是比较特殊的以议论为诗。第二种,诗歌直截了当地议论说理,不借助任何意象,这类诗有押韵之文的嫌疑。第三种,议论穿插于诗歌之中,和整首诗歌紧密结合在一起,属于该诗的思想中心。第四种,议论与意象融合,这种议论入诗自然而贴切。

姚鼐主张学问与诗歌相济,但承认诗歌的独立性,主张化学问为知识涵养,而非生硬地在诗歌中饾饤学问,所以他很少在诗歌中直接表现学术内容,也不喜堆砌典故,和那些专用考据学问与学术方法写诗的以学为诗者有所区别,他“以学为诗”的审美趣味表现出他独有的特点。

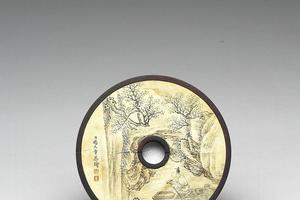

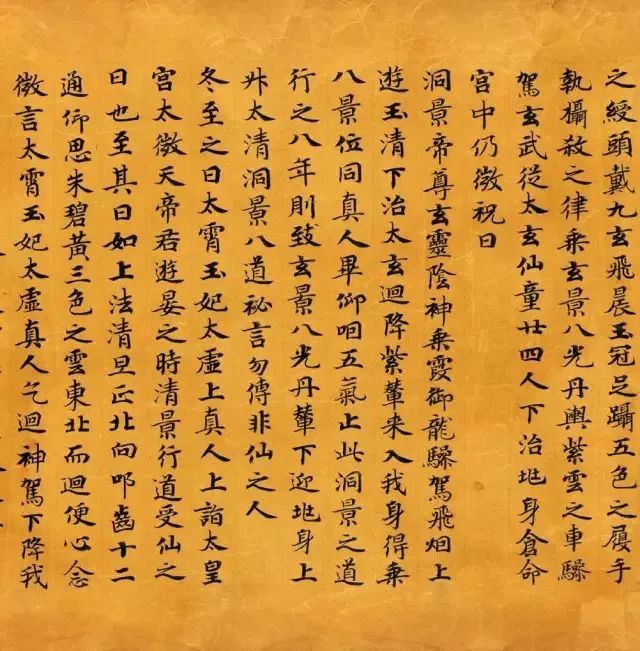

书法

姚鼐的书法造诣很深,包世臣、沙孟海、叶百丰等人都对其成就给予了很高的评价。尤其是包世臣,更是将姚鼐的书法作品放在“逸品下十六人”中,包世臣更是推邓石如、刘石庵及姚鼐为清代书法之冠,将姚鼐的行草书列为妙品,故姚鼐非独特文美,其翰墨亦为世重。

姚鼐是典型的帖派书家。他的书法遵循正统帖学一路,所呈现给人们一种秀逸、温和、不激不厉的中和之美。姚鼐既重视传统,以古为师,又注重创新,融自己的观点于书法之中,从而形成自己的风格。姚鼐博采众家之长,书法不断精进;书体能真、能行、能草;作品雅洁可观,以神韵为宗;用笔刚柔相济,阴阳和谐,深得中和之美。

姚鼐书法初学董其昌、赵孟頫,书作《致何道生》内容虽短小精悍,通篇气韵流畅,矍然有凌云之气,是地道的董其昌风格,章法上错落有致,字与字之间接头连尾,鱼贯而行,行距拉开

姚鼐书法作品合集

,文人学者气息跃然纸上。又如姚鼐写给友人汪志伊的信札,整幅作品分行布白将董其昌的秀逸疏朗和赵孟頫的平和端庄相结合,书写节奏上稍有变化,有轻盈,有敦厚,对比明显,具有神气清夷、迥出尘俗的精神面貌。随后姚鼐突破董氏,进而取法米芾、李邕。姚鼐中年主要学李邕的《岳麓寺碑》,将李邕碑中的险峻欹侧之势化为雍容端庄的行楷风貌,董其昌也以李邕为骨而化其雄强为淡雅。姚鼐临《李北海缙云三帖》是其书法作品中极为少见的临摹作品,此帖吸收了李邕用笔中结字宽博、开张的特征,结体上将李字的中宫收紧把握得很到位,李邕字势的欹侧在姚鼐笔下更多的是平正、端和之感。行笔从容舒缓,行中带有楷法。章法上和李帖比较收敛而不拘谨,忠实原帖的神貌。同时分行布白紧紧把握原帖精神,注重形似,以形传神,追求内在韵味,显得挺拔奔放,但不失天真纯和之趣。同时用墨浓润饱满,线条开张中洋溢着洁净恣肆的个性。在笔法上,行书中寓有楷味,而笔势、形体相连之处又有行草的意趣,流畅运笔中显现出迅疾

的节奏,为姚鼐集大成之作。

在书法已经达到一定造诣时,姚鼐临颜真卿以除去学董的婉柔、扁薄的线质特征,并追上二王。在姚鼐临《争座位帖》(图册首张)中圆劲秀拔的线条、疏宕恣意的感觉在姚鼐的笔中演绎得恰到好处,枯笔的运用、浓淡相间的墨韵使得整幅作品画面感对比强烈。此幅既有颜真卿外拓雄强的一面,又有赵孟頫秀润婉约的一面。不仅如此,姚鼐此时的小楷书颇具倪瓒的风格,通过倪云林而上溯魏晋钟繇,尊古溯源,不流于俗气。用笔爽劲而妍润,结体偏扁,多出波磔,饶有隶意,耐人寻味。

晚年的姚鼐书法专攻王献之,取王献之之势,而运董其昌之法。他的小行草手札自始至终保持着《阁帖》中二王的面貌,贯彻的是以王字为中心的传统帖学之路。譬如姚鼐的《行草七绝》正文四行,虽取法董其昌,但却以“二王”为源,得其神髓、神韵。清疏枯淡,气洁神清。笔力苍劲有力,力透纸背。个别字虽笔画纤细,但线条质量极高,不失油滑。行笔不仅不慢,适当的连笔,使整幅作品更加鲜活、灵动。

姚鼐论书既注重向古人学习,也看重创新。他主张反复临习,细心体悟前人书法中的精神。他认为学习书法要遵循一定的法度,同时又要在不背离法的基础上敢于变法,勇于创新。初学书法,人们总会要求自己临摹得要准确,达到一定程度时,就不再仅仅局限于形似,而是要求神似。这一阶段,人们追求的是与古人在精神上的共鸣,即学习书法要先入古,再出古,出古就是创新。

教育

从乾隆四十二年(1777年)到嘉庆二十年(1815年),姚鼐的执教生涯从其中年直至去世,持续了将近四十年。正是这近四十年里,姚鼐的教育理念体系逐渐完善,进而真正做到了桐城派的“集大成者”。

在对学生进行教育之前,姚鼐尤其重视学生个人品格的要求。姚鼐理想中的处世之法便在于他所讲究的“士志于道”。在他看来,“惟能知为人之重于诗者,其诗重矣”,为人是作诗行文首先应讲究的重要内容,一方面应坚守自己的道德理想,另一方面又应承担相应的社会责任。

姚鼐曾担任过山东、湖南的乡试考官,善于发现、培养人才,这自然反映出他对于学生的一种重视态度。又曾执教于书院近四十年,受他指点提携的后辈学生自然为数众多。比较杰出的如“姚门四杰”梅曾亮、管同、方东树、姚莹等,在对学生写作的训导之中,他则提出几种要求加以规范。

因为姚鼐讲学的影响力颇大,故姚鼐的弟子遍及南方各省。其中最著名的有同乡的方东树、姚莹、刘开;上元人梅曾亮、管同;宜兴人吴德旋;阳湖人李兆洛;娄县人姚椿;新城人鲁九皋和他的外甥陈用光等。这些学生都是笃守师说,遵桐城家法的文人,对桐城派的传播作用甚大。桐城派古文之传,自方苞以文章称海内,上接震川,同邑刘大櫆继之益振,传至姚鼐则集大成。因此有“桐城家法,至此乃立,流风作韵,南极湘桂,北被燕赵”之说。

历史评价

史书评价

赵尔巽等:①鼐所为文高简深古,尤近欧阳修、曾巩。其论文根极於道德,而探原於经训。至其浅深之际,有古人所未尝言。鼐独抉其微,发其蕴,论者以为辞迈於方,理深於刘。三人皆籍桐城,世传以为桐城派。②鼐清约寡欲,接人极和蔼,无贵贱皆乐与尽懽;而义所不可,则确乎不易其所守。世言学品兼备,推鼐无异词。(《清史稿》)

张维屏:惜抱文集,乍阅之后不甚可喜,再三阅之,淳澹简质中有义有法,自是古文正宗。

国史馆臣等:①鼐所为文高简深古,尤近司马迁、韩愈。自明以来,言古文者莫详于鼐。鼐与方苞、刘大櫆皆籍桐城,世称之为桐城诗派。②鼐为学博集汉儒之长,而折中于宋。诗从明七子入,融汇唐宋之体为宗旨。尝仿王士禛五七言古体诗选为今体诗选,论者以为精当。自罢归后,主讲江南紫阳、钟山各书院者四十余年,谆谆以诲迪后进焉。(《清史列传》)

历代评价

陈康祺:桐城派古文,望溪开之,海峰继之,至惜抱而其传始大,此天下之公言也。惜抱出于刘门,世几有“青蓝冰水”之喻。然惜抱之学,师法家法,殆兼有之。先生每以义理、考订、文章并称。设非邃于义理,安能出处光明,万流仰镜若斯乎?(《燕下乡脞录》卷四,摘录自葛虚存《清代名人轶事》)

王昶:姬传岂弟慈祥,而襟期潇旷,有山泽间仪,有松石间意。簿书刀笔,雅非所好也。诗旨清隽,晚学玉局翁,尤多见道之语,望其眉宇脩然,已知在风尘之表矣。既归,屡主安徽敬敷。江宁钟山、扬州安定三书院,以读书学道教多士。地方大吏,无不爱而重之。古文淳古简净,纡徐往复,亦多不尽之味。(《湖海诗传》卷二八)

姚莹:①海峰出而大振,惜抱起而继之,然后诗道大昌,盖汉魏六朝三唐两宋以及元明诸大家之美无不一备。河内诸贤谓古文之道在桐城,岂知诗亦然哉!②先生貌清而癯,如不胜衣,而神彩秀越,风仪闻远,与人言终日不件,而不可以鄙私干。自少及髦,未尝废学。虽宴处常静坐,终日无情容,有来问,则竭意告之,喜导人善,汲引才俊,如恐不及,以是人益乐就而悦服。虽学术与先生异趣者,见之必亲。

昭裢:①姬传先生古文简洁秀玮,一出方、刘正轨,实为近代所罕有。②先恭王善持衡天下士,乙亥夏,朱子颖南游,携姚姬传诗至邸,先恭王曰:“此文房、冬郎之笔,异日诗坛宿秀也。”……先生成进士,改官刑部郎中,持法严正,刘文正公甚倚任之。会文正公薨,先生乃移疾归里,掌文教者四十余年。古文遒劲简链类归震川,而雅澹过之……论者以其品望为桐城第一流云。(《啸亭续录》)

康绍镛:先生博通坟籍,学达古今,尤善文章。然铭之必求其人,言之必附于道,生平未尝苟作也。(《康刻后序》)

陈用光:①自康熙年间方侍郎以经学古文名天下,同邑刘海峰继之。天下言古文者,咸称桐城矣。先生世父画坞编修与海峰故友,善也。先生涵糅见闻,益以自得,刊落枝叶,独见本根。其论学以程朱为宗,其为文与司马韩欧诸君子有相遇以天者。自其官京师时,有所作必归于扶树道教,讲明正学。②先生论学兼治汉宋而一以程朱为宗,其诲示学者,恳切周至,不惮繁举。(《姚先生行状》,《太乙舟文集》卷三)

吴启昌:夫先生气节道德,海内所知,兹不具论。其文格则授之刘学博,而学博得之方侍郎。然先生才高而学识深远,所独得者,方、刘不能逮也。蚤休官,耄耋嗜学不倦,是以所纂文辞,上自秦汉,下至于今,搜之也博,择之也精,考之也明,论之也确。使夫读者,若入山以采金玉,而石砾有必分;若入海以探珠玑,而泥沙靡不辨。纂文辞者,至是而止矣。(《古文辞类纂》序)

曾国藩:①乾隆之末,桐城姚姬传先生鼐,善为古文辞。慕效其乡先辈方望溪侍郎之所为,而受法于刘君大櫆,及其世父编修君范。三子既通儒硕望,姚先生治其术益精。历城周永年书昌,为之语曰:“天下之文章,其在桐城乎!”由是学者多归向桐城,号“桐城派”。犹前世所称江西诗派者也。②当乾隆中叶,海内魁儒畸土,崇尚鸿博,繁称旁证,考核一字,累数千言不能休。别立帜志,名曰“汉学”。姚先生独排众议,以为义理、考据、词章,三者不可偏废。必义理为质,而后文有所附,考据有所归。一编之内,惟此尤兢兢。当时孤立无助,传之五六十年。近世学子,稍稍诵其文,承用其说。道之废兴,亦各有时,其命也欤哉!(《欧阳生文集序》)

方宗诚:①乾嘉间,姚惜抱先生以硕学醕文为海内倡。数十年来,言古文家法者,大都推桐城姚氏。顾先生非徒文人也,其仕止进退,一审于义而不苟,恬静之操,高亮之节,实足以风范百世,而又皆率其性之所安,初无矫激近名者之所为。②其论学,宗主程朱之义理而兼取考证家之长,尝慨当时学者以专宗汉学为至、攻驳程朱为能,倡于一二专己好名之人,而相率而效者遂大为学术之害,故力持正论以救之。然心平气冲,粹然德人之言,从其学者濡染渐多,而风气遂为一变。③读其文,固可想见其人。而因其文名之盛,遂以掩其德之醕与学之粹。(《姚惜抱先生年谱》序)

袁行霈:①姚鼐壮大了古文的声势,在桐城派中地位最高。首先,他主张“道与艺合,天与人一”,“义理、考据、词章”合一,让儒家道义与文学结合,天赋与学力相济,“义法”外增加考证,以求三者的统一和兼长,达到既调和汉学、宋学之争,又写出至善极美文章的目的。其次,运用传统的阴阳刚柔说,将多种风格归纳为“阳刚”和“阴柔”两大类。他以生动形象的语言,细致描绘两者鲜明的特色……追求刚柔相济,避免陷入“一有一绝无”的片面和极端,接触到文学审美风格的实质问题,对后世影响甚大。最后,把文章的艺术要素提炼为“神、理、气、味”和“格、律、声、色”八字……使古文进入最高境地,细密和完善了刘大櫆因声求气说。②姚鼐的古文以韵味胜,偏于阴柔,他生活于“乾嘉盛世”,坐而论道,雍容俯仰,晚年以授徒为业,弟子遍及大江南北。他没有方苞的遭遇,也没有刘大櫆的不平,但学习传统眼界宽,对古文艺术体会深,散文成就比桐城派其他作家要高。(《中国文学史》第七章清中叶诗文词多元发展的局面)

章培恒:①对桐城派理论作出新的总结和发挥,使之影响更为扩大的,是姚鼐。②姚氏古文理论,并没有提供多少新的东西,他的长处是善于在前人的基础上作总结性、具体化的工作。③姚鼐是一个没有多少创造性却很聪明的人,桐城派由于他而声势大张。他主讲书院四十年,门下弟子甚众,由此桐城派几乎发展到全国范围。④姚鼐本人的文章,说理、议论偏多且大都迂腐,但写人物和景物,也间有生动之笔。如《袁随园君墓志铭》,文字端谨,既写出袁枚性格的某些特点,又寓褒贬之意。他的游记颇重文采,不像方苞为了追求庄肃雅洁而显得板重。《登泰山记》、《游媚笔泉记》,虽乏独创之力,尚有文字凝炼简洁和刻画生动之长。前者“苍山负雪,明烛天南”,写黄昏登山远眺所见;后者“若马浴起,振鬣宛首而顾其侣”,写潭中大石,都是漂亮的文笔。(《中国文学史》第四章u3000清代中期的诗词文)

钱基博:姚氏自范以诗古文授徒子鼐,嗣是海内言古文者,必曰桐城姚氏,而鼐之诗则独为其文所掩。自曾国藩昌言其能以古文之义法通于诗,特以劲气盘折;而张裕钊、吴汝纶益复张其师说,以为天下之言诗者,莫姚氏若也,于是桐城诗派始称于世。(《现代中国文学史》)

人际关系

清代桐城姚氏家族是清代著名的科举家族和文化家族,科举、仕宦和文化方面都取得了突出的成就。据统计姚氏家族在清代取得进士、举人者有71人,出仕为官者446人,其中三品以上高级官员有6人,姚氏家族族人留有著述者91人。而且姚氏家族在清代名人辈出,不仅有姚文然、姚棻这样的高官,还有姚鼐、姚范这样的文化名人,更有像姚莹这样在政治和文化上都产生巨大影响的代表人物。

桐城姚氏是吴兴姚氏的后裔,其家族始迁于浙江余姚。根据《桐城麻溪姚氏宗谱》记载,一世祖姚胜三随父宦居安庆,由浙江余姚迁居麻溪,故其家族被称为麻溪姚氏。五世祖姚旭于明景泰间迁居桐城城里。至姚鼐,其家族居桐城县城已300余年。

表格参考资料:《桐城麻溪姚氏宗谱》、郑福照《姚惜抱先生年谱》

主要作品

姚鼐著有《九经说》19卷、《三传补注》3卷、《老子章义》1卷、《庄子章义》10卷、《惜抱轩文集》16卷、《文后集》12卷、《诗集》10卷、《法帖题跋》1卷、《笔记》10卷、《书录》4卷、《尺牍》10卷、《古文辞类纂》75卷、《五七言今体诗钞》18卷。

后世纪念

墓址

姚鼐墓位于安徽省枞阳县义津镇阮贩村。面积共240平方米,圆形土

冢,高1.5米,墓碑前有花岗石条砌的祭坛和三道拜台。现为安徽省重点文物保护单位。

故居

姚鼐故居位于安徽桐城市公园路10号桐城中学内。

纪念馆

姚鼐纪念馆位于南京陶家巷5号,整体院落坐西朝东,房屋共四进三间。由姚鼐南京故居基础上扩建而成。

史料索引

相关作品推荐

姚鼐

姚鼐