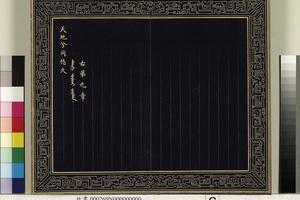

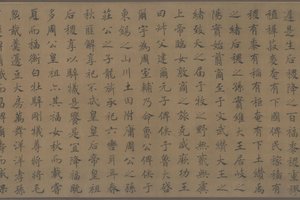

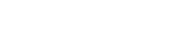

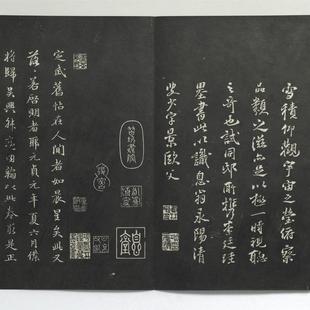

纸本 册(经折装) 30*34.5 厘米

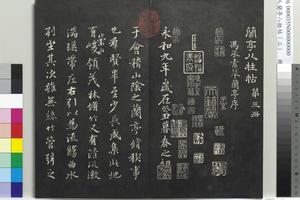

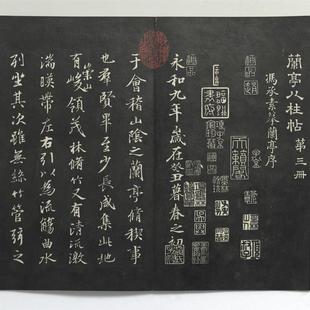

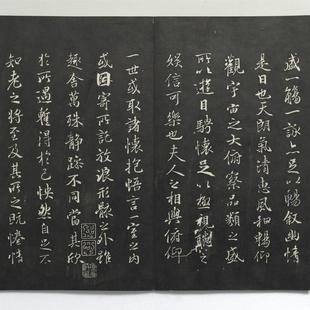

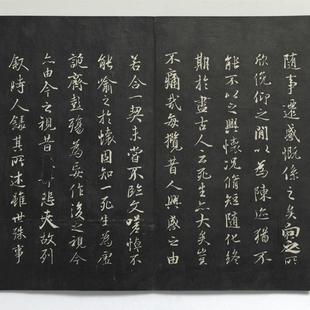

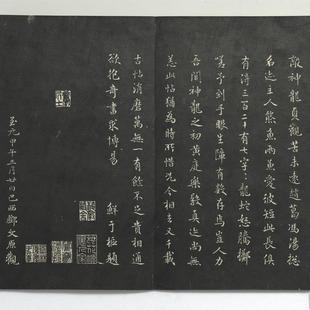

译文: 兰亭八柱帖。第三册。(隶书)。冯承素摹兰亭序。永和九年。岁在癸丑。暮春之初。于会稽山阴之兰亭修稧事也。群贤毕至。少长咸集。此地有崇山峻领。茂林修竹。又有清流激湍。暎带左右。引以为流觞曲水。列坐其次。虽无丝竹管弦之盛。一觞一咏。亦足以畅叙幽情。是日也。天朗气清。惠风和畅。仰观宇宙之大。俯察品类之盛。所以游目骋怀。足以极视听之娱。信可乐也。夫人之相与。俯仰一世。或取诸怀抱。悟言一室之内。或因寄所托。放浪形骸之外。虽趣舍万殊。静躁不同。当其欣于所遇。暂得于已。怏然自足。不知老之将至。及其所之既惓。情随事迁。感慨系之矣。向之所欣。俛仰之间。以为陈迹。犹不能不以之兴怀。况修短随化。终期于尽。古人云。死生亦大矣。岂不痛哉。每揽昔人兴感之由。若合一契。未尝不临文嗟悼。不能喻之于怀。固知一死生为虚诞。齐彭殇为妄作。后之视今。亦由今之视昔。悲夫故列叙时人。录其所述。虽世殊事异。所以兴怀。其致一也。后之揽者。亦将有感于斯文。 (台北故宫)

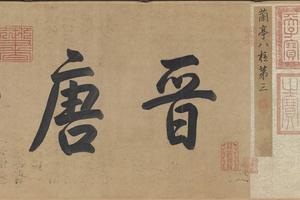

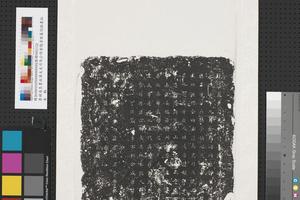

〈兰亭八柱帖〉是清乾隆四十四年(西元一七七九年),高宗以内府所收〈虞世南〉、〈褚遂良〉、〈冯承素摹兰亭〉,及柳公权〈兰亭诗〉三种,董其昌临柳书〈兰亭诗〉和乾隆临董其昌〈兰亭诗〉八种摹勒上石并装裱成册,以八卦之名为次序,刻于八根柱石,原置于圆明园中。选展艮册,为〈冯承素摹本〉,即神龙半印本,摹榻精良,颇能展现墨迹笔法。

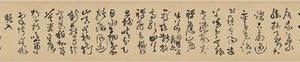

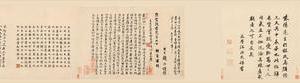

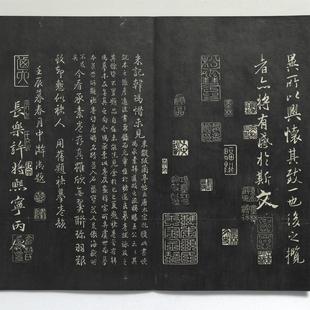

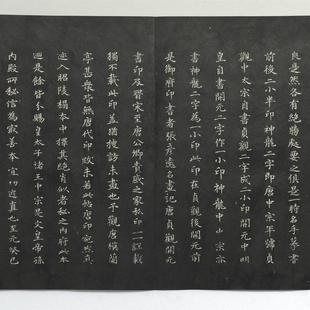

题跋: 清高宗行书题跋: 米记韩冯惜未见。米黻跋兰亭帖云。唐太宗既获此书。使冯承素韩道政之流模赐王公云云。其说本之张彦远法书要录。而元章惟于褚遂良摹卷跋咏及之。其余皆不置题品。自系未能悉见。余于己巳夏题褚卷曾有韩冯摹本。反无真之句。今冯承素此卷及画禅室所弆虞世南摹本。并昔所题褚卷。皆唐时名迹。并入石渠宝笈。又足傲海岳所不足矣。今看承素卷存真。虽欣无翼联珍羽。艰致却慙似禇人。用旧题褚摹卷韵。壬辰(西元一七七二年)暮春月中澣御题。

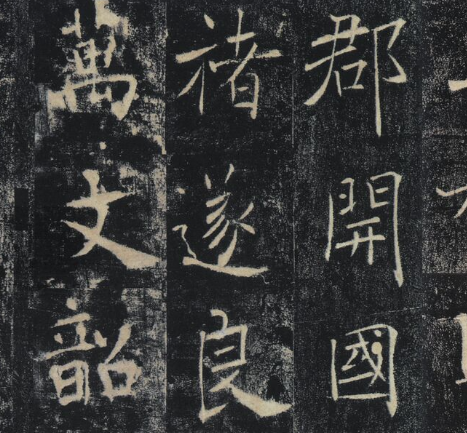

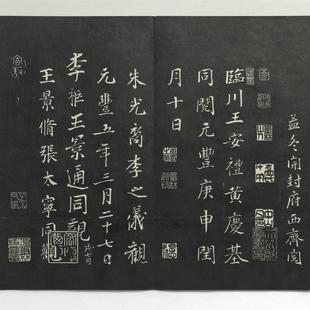

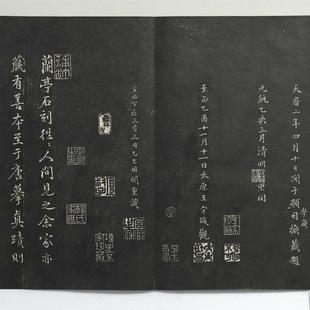

许将行书题跋: 长乐许将熙宁丙辰孟冬开封府西齐阅。

行书题跋: 临川王安礼黄庆基同阅。元丰庚申(西元一0八0年)闰月十日。

行书题跋: 朱光裔李之仪观。元丰五年(西元一0八二年)三月二十七日。

行书题跋: 李秬王景通同观。戌七月。

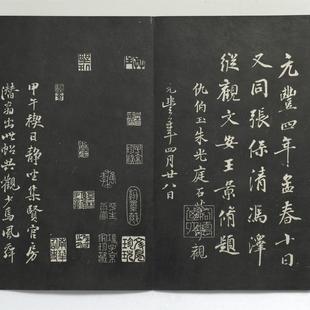

王景修行书题跋: 王景修张太宁同观。元丰四年(西元一0八一年)孟春十日。又同张保清冯泽纵观。文安王景修题。

行书题跋: 仇伯玉朱光庭石苍舒观。元丰五年(西元一0八二年)四月廿八日。

永阳清叟行书题跋: 甲午稧日。静坐集贤官房。潜翁出此帖共观。少焉风舞雪积。仰观宇宙之莹。俯察品类之滋。亦足以极一时视听之奇也。试同邸所携李廷珪墨书此。以识息翁。永阳清叟少字景欧父。

赵孟𫖯行书题跋: 定武旧帖在人间者。如晨星矣。此又落落若启明者耶。元贞元年(西元一二九五年)夏六月。仆将归吴兴。叔亮内翰。以此卷求是。正为鉴定如右。甲寅日甲寅人赵孟𫖯书。

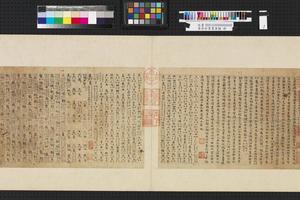

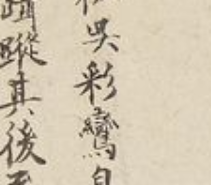

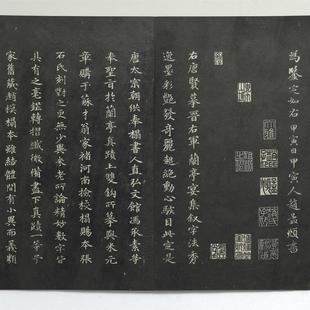

郭天锡行楷书题跋: 右唐贤摹晋右军兰亭宴集叙。字法秀逸。墨彩艳发。奇丽超绝。动心骇目。此定是唐太宗朝供奉榻书人直弘文馆冯承素等奉圣旨于兰亭真迹上双钩所摹。与米元章购于苏才翁家。褚河南检校榻赐本张石氏刻对之。更无少异。米老所论精妙。数字皆具有之。毫铓转折。纤微备尽。下真迹一等。予家旧藏赵模榻本。虽结体间有小异。而义类良是。然各有绝胜处要之。俱是一时名手摹书。前后二小半印神龙二字。即唐中宗年号。贞观中。太宗自书贞观二字。成二小印。开元中。明皇自书开元二字。作一小印。神龙中。中宗亦书神龙二字。为一小印。此印在贞观后。开元前。是御府印书者。张彦远名画记。唐贞观开元书印及晋宋至唐公卿贵戚之家私印。一一详载。独不载此印。盖犹搜访未尽也。予观唐模兰亭甚众。皆无唐代印。跋未若此帖。唐印宛然真迹。入昭陵榻本中。择其绝肖似者。秘之内府。此本迺是。余皆分赐皇太子诸王。中宗是文皇帝孙。内殿所秘。信为最善本。宜切近真也。至元癸巳。获于杨左辖都尉家传。是尚方资送物。是年二月甲午重装于钱塘甘泉坊。僦居快雪斋壬子日。易跋赞曰。神龙天子文皇孙。宝章小玺余半痕。鸾飞离离舞秦云。龙惊荡荡跳天门。明光宫中春曦温。玉案卷舒娱至尊。六百余年今幸存。小臣宁敢比玙璠。金城郭天锡祐之平生真赏。

鲜于枢行楷书题跋: 君家稧帖评甲乙。和璧陏珠价相敌。神龙贞观苦未远。赵葛冯汤捴名迹。主人熊鱼两兼爱。彼短此长俱有得。三百二十有七字。字字龙蛇怒腾掷。嗟予到手眼生障。有数存焉岂人力。吾闻神龙之初。黄庭乐毅真迹尚无恙。此帖犹为时所惜。况今相去又千载。古帖消磨万无一。有余不足贵相通。欲抱奇书求博易。鲜于枢题。

邓文原行楷书题跋: 至元甲午(西元一二九四年)三月廿日巴西邓文原观。

行书题跋: 天历二年(西元一三二八年)四月十日阅于愿学斋因换签题。

行书题跋: 元统乙亥(西元一三三五年)三月清明重阅。

王守诚行书题跋: 至正乙酉(西元一三四五年)十一月十一日太原王守诚观。

行书题跋: 至正丁亥(西元一三四七年)三月三日乙巳因阅重识。

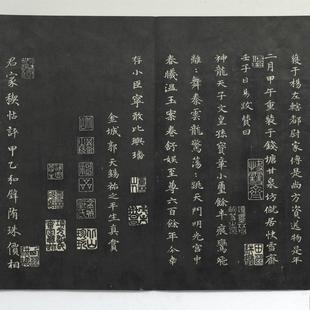

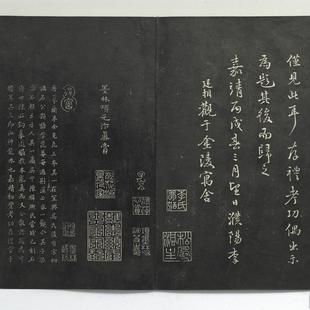

李廷相行书题跋: 兰亭石刻往往人间见之。余家亦藏有善本。至于唐摹真迹则仅见此耳。存礼考功偶出示。为题其后而归之。嘉靖丙戌(西元一五二六年)春三月望日濮阳李廷相观于金陵寓舍。

项元汴楷书题跋: 墨林项元汴真赏。

文嘉楷书题跋: 唐摹兰亭。余见凡三本。其一在宜兴吴氏。后有宋初诸名公题语。李范庵每过荆溪。必求一观。今其子孙亦不轻出示人。其一藏吴中陈缉熙氏。当时已刻石传世。陈好钩摹。遂榻数本乱真。而又分散诸跋为可惜耳。其三即此神龙本也。嘉靖初。丰考功存礼尝手摹使章正甫刻石于乌镇王氏。然予未见真迹。惟孙鸣岐抄得郭祐之诗跋。鲜于伯几长句每诵二诗。慨然思欲一见而不可得。盖往来予怀者五十余年矣。今子京项君以重价购于王氏。遂令人持至吴中索余题语。因得纵观以偿夙昔之愿。若其摹榻之精。钩填之妙。信非冯承素诸公不能也。子京好古博雅。精于鉴赏。嗜古人法书如嗜饮食。每得奇书不复论价。故东南名迹多归之。然所蓄虽多。吾又知其不能出此卷之上矣。万历丁丑(西元一五七七年)孟秋七月三日茂苑文嘉书。

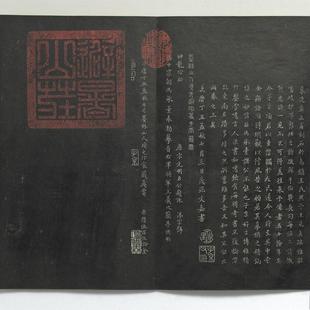

项元汴篆书题跋: 墨林山人项元汴珍藏于天籁阁。(篆书)。神龙珍秘。唐宋元明名公题咏。漆字号。唐中宗朝冯承素奉勅摹晋右军将军王羲之兰亭禊帖。明万历丁丑(西元一五七七年)孟秋七月墨林山人项元汴家藏真赏。原价伍百伍拾金。(行书)。

收藏印:乾隆御览之宝(重一),避暑山庄

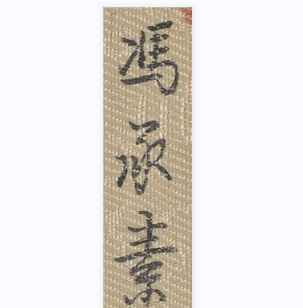

冯承素

冯承素

台北故宫博物院

台北故宫博物院