金筏设色 沈周(1427-1509),字启南,号石田,晚号白石翁。长洲(今江苏吴县)人。善画山水,兼工花卉。作品笔墨沉着辉厚,也有谨密浑沦的细笔作品。名重于明代中期画坛,为“吴门派”之首,与文微明、唐寅、仇英合称“明四家”

找回密码

沈周

百合花图

百合花图

-

作者

-

收藏者

广州艺术博物院

广州艺术博物院 -

分类国画

-

创作年代

百合花图 简介

沈周 简介

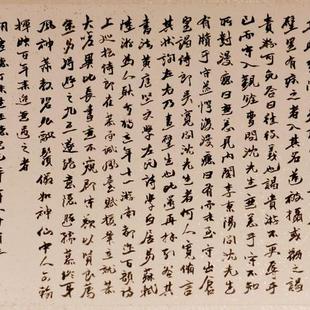

沈周(1427年11月21日—1509年8月2日),字启南,号石田,晚号白石翁,明代画家,书法家,文学家,医学家,江苏苏州人。沈周出身富裕的书香绘画世家,少时师从陈宽学习诗文, 青年时期师从伯父沈贞,还有刘珏、杜琼、赵同鲁等学习绘画。 其一生家居读书,吟诗作画,优游林泉,追求精神上的自由,从未应科举征聘,始终过着田园隐居生活。

沈周与文徵明、唐寅、仇英并称“明四家”,是吴门画派的创始人,他师法元四家,并上溯董源、巨然,同时旁涉南宋院体画和浙派等,形成了独特的个人风格, 在元明以来文人画领域有承前启后的作用。传世作品有《庐山高图》《魏园雅集图》《仿黄公望富春山居图》《沧州趣图》等。著有《石田集》《石田稿》《石田文钞》《石田咏史补忘录》《客座新闻》《续千金方》等,但大多散佚。

人物生平

宣德二年(1427年)十一月二十一日,沈周出生。 沈家给他取名为沈周,字启南,寓以《诗经·周南》中周公之化之意。

宣德八年(1433年),沈周七岁发蒙,从师于陈宽学习诗文。沈周自幼聪颖过人,不几年,所作已在老师之上,陈宽于是主动逊谢

正统四年(1439年),长洲知县故意在粮租上为难任职粮长的沈恒(沈周之父),沈周上书辩白。知县不再为难沈恒,于是时人推崇沈周,其父也将更多事情交与沈周处理。

正统六年(1441年),沈周代父听宣于南京,以百韵诗上呈户部主事崔恭。崔恭得诗惊异,疑非其所作,于是当面要求沈周短时间内作首《凤凰台歌》,沈周提笔迅速写成,词才焕发。崔恭大加赞赏,比之王勃,并同意沈周要求,免去其父粮长之役。

正统七年(1442年),伯父沈贞约于此时开始教沈周绘画。

正统九年(1444年),娶贤妻陈慧庄。

正统十年(1445年),住在岳丈家中的沈周结识俞景明,两人从此结为至交,被当地人誉为“双骅骝”。

正统十四年(1449年),“土木堡之变”发生,沈周听闻,作《已巳秋兴》,颇寓忧国之思。

景泰元年(1450年),长子沈云鸿出生。

景泰五年(1454年),苏州知府汪浒举荐沈周为贤良方正,并作书信敦促。沈周以筮草和《易》书卜卦,得遁卦九五,曰:“嘉遁。贞吉。”表示应该隐遁,沈周便推辞了举荐。

景泰六年(1455年),沈周担任粮长一职,当时天灾人祸不断,严重影响生产生活,百姓大多无力缴纳田赋(缴纳粮食)。沈周不忍心强征,而知县却要求沈周赔垫田赋差额。沈周因此家中积蓄全无,连妻子的首饰都典当出去。然而还差500石。沈周于是入狱。后来,一位同乡郭琮帮他补了这500石,沈周很快被释放。

天顺元年(1457年),曾策划“夺门之变”的徐有贞,被授予内阁首辅,但不久被石亨等诬陷,贬到云南金齿。作为同乡的沈周,在其被贬金齿后,赠诗表示劝慰。

天顺二年(1458年),刘珏奔母丧回乡,沈周为此作《刘秋官廷美奔母丧回》一诗。

天顺三年(1459年),沈周画艺渐进,间以画作赠与友人。

天顺五年(1461年),沈周摆脱粮长之职,大喜,创作了《息役即兴》等诗作抒发愉悦之情。徐有贞在去年十二月被皇帝准许回家乡苏州,沈周知道后,为此作《喜徐武功伯召归》。刘珏服丧期满,被派到山西做官,沈周作《送刘佥宪赴山西》为之送别。

天顺七年(1463年),吴宽到相城访沈周,二人结交,成为终身的挚友。

成化元年(1465年),因吴宽介绍,沈周与史鉴相识,二人言语契合,结为好友。都穆约于此时跟从沈周学诗。同年沈周游南京,仅待三日。

成化二年(1466年),与文林(文徵明父亲)订交。同年,徐有贞六十大寿,沈周与刘珏、杜琼合作绘画,共五幅,作寿礼送与徐有贞。

成化三年(1467年),其师陈宽七十大寿,沈周作《庐山高图》祝贺。

成化五年(1469年),沈周于正月十三日,与父亲、伯父、杜琼、徐有贞、祝颢(祝枝山爷爷)等赴“小洞庭”(刘珏别业)参与刘珏六十大寿。同年冬,沈周与刘珏、祝颢、李应桢、陈述、周鼎等拜访魏昌。在这场聚会中,沈周应他人请求,作《魏园雅集图》以表现聚会盛况。

成华六年(1470年),为西禅寺明公作《溪峦秋色图》,并题诗。

成化七年(1471年)二月六日,沈周与刘珏、史鉴、弟沈召,共南下杭州,与居住杭州的朋友刘英、诸中、沈宣、归生共同游览杭州风景名胜。这次是沈周第一次杭州之游,沈周留下了《至宝叔寺》《谒后坟》等十几首诗作,创作了《飞来峰图》(藏上海文物商店)《灵隐图卷》两幅画作,首次杭州之游为沈周一生中十分重要的一次旅游。 (沈周第一次游杭州具体内容请看史鉴《西村十记》)游杭州后,沈周修葺自己的“有竹居”,并作《葺竹居》一诗以自得。然而该年春天过后,弟沈召病重,卧床不起甚至昏迷不醒,而父亲沈恒也中风瘫痪。沈周奔波于父亲与弟弟之间,尤其是为了照顾病情凶险的弟弟,沈周把被褥搬来与弟同住。

成化八年(1472年)初,父亲与弟弟仍旧处于疾病中时,老友刘珏也已病重。二月二十八日,刘珏病逝。年秋,沈召也病故。沈周作了许多诗以表达二人离世之痛与对二人的追怀。同年春,吴宽会试、廷试均获第一,沈周喜而赋诗。

成化十年(1474年),刘珏病逝两周年,沈周在刘珏《清白轩图》上跋了首七绝。 题《清白轩图》不久,诸中前来拜访。告别时,沈周赠诗与诸中。 沈周又临刘珏《峦容山色图》,自跋中论及前代山水画家,以董源第一,巨然次之,吴镇又次之。 老师杜琼于此年去世,沈周作《东原图》纪念。 同年,沈周拜访吴宽之父吴融。

成化十一年(1475年),好友俞景明去世,沈周作《得俞景明讣》痛悼。吴宽父亲吴融亦逝,沈周访东庄(吴融庄园)作诗吊唁。同年,沈周出游常熟。船经尚湖,沈周仰望虞山,作七言诗。

成化十三年(1477年),父亲沈恒病故,沈周因此长期情绪低落 。

成化十四年(1478年),沈周心境好转。正月,让长子云鸿套车带他访吴宽家。沈周与吴宽,宽弟吴宣三人共游后园。在“医俗亭”中,三人品酒赏花,谈论花朝节之事。晚上沈周宿吴宽家,作《雨夜止宿图》。二人同房连榻,谈过世师友,不胜伤感。半个多月后,吴宽访沈周有竹居,二人共同品评沈周所藏书画金石。后云鸿打开沈周《有竹居图卷》,请吴宽题诗。二日后,二人放舟游虞山。三月谷雨后一日,沈周与吴宽、二女婿徐襄,按约定去庆云庵,主僧觉上人引他们到后院赏牡丹,后徐襄求岳丈画一《牡丹图》,沈周挥笔而就,并题诗。

沈周因为母亲的缘故,终身不愿到远方游历。母亲九十九岁才去世,此时沈周也年近八十岁。

正德四年(1509年),沈周去世。

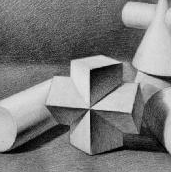

艺术风格

沈周的山水画艺术在继承元四家之一的王蒙画风、兼营南宋院体风格,形成构图严谨、笔法工整、布局缜密的风格后主要取法吴镇,兼营倪瓒、黄公望等人画法,形成其构图简练、用笔凝重、笔墨浑厚苍茫、草草而成的特点。从绘画风格上来说,大致可分为奠定基础的早期,形成与发展的中期,笔墨浑厚、线条老辣、意境深远的晚期三个阶段

沈周在元明以来文人画领域有承前启后的作用。他书法师黄庭坚,绘画造诣尤深,兼工山水、花鸟,也能画人物,以山水和花鸟成就突出。沈周的绘画,技艺全面,功力浑朴,在师法宋元的基础上有自己的创造,发展了文人水墨写意山水、花鸟画的表现技法,成为吴门画派的领袖。所作山水画,有的是描写高山大川,表现传统山水画的三远之景。而大多数作品则是描写南方山水及园林景物,表现了当时文人生活的幽闲意趣。

在绘画方法上,沈周早年承受家学,兼师杜琼。后来博取众长,出入于宋元各家,后自成一家 。沈周早年多作小幅,40岁以后始拓大幅,中年画法严谨细秀,用笔沉着劲练,以骨力胜,晚岁笔墨粗简豪放,气势雄强。沈周的绘画,技艺全面,在学习前人的基础上有自己的创造。

早期

沈周出生在艺术世家,这是其他人少有的优势。他七岁拜陈宽为师接受启蒙教育,十五岁正式拜刘珏为师学习绘画,在二位严师的引导下认真地学习诗文与绘画。沈周在三十七岁(1463年)自认为已经走出了绘画的习作阶段。据考证,1461年以前,沈周流入社会的画甚少,也不见他以画会友送客的记载。但到了1463年前后,即天顺朝后期,沈周的绘画作品则予以赠人或出现在社会活动中。

中期

四十岁至五十岁为沈周山水画艺术风格“粗沈”形成与发展的关键时期。沈周在这阶段的山水画法主要取法元四家之一的王蒙,兼学董源、巨然,形成细密风格特征,同时又不局限于家学与王蒙或宋画风格的影响,旁及吴镇、黄公望、倪瓒等的画风。其绘画作品的样式由繁入简,由细入粗,且向大幅拓展。而在绘画题材上多取材江南田园风景,并以画家的独特情思融入笔端,表现出苍茫厚重的山水情境,作品已显现出“细沈”向“粗沈”转化的趋势。

沈周山水画艺术风格转型期大致是五十岁至六十之间,此时期为沈周的“粗沈”风格定型期。在这阶段,他一方面继续师承元四家,另一方面尝试着技法的创新,在探索与实践中成功地演绎了王蒙、董源、巨然、黄公望、米芾、倪瓒、吴镇等的画法。而中晚期的沈周,山水画艺术风格主要取法吴镇,并在继承与演绎中取得了新的突破,同时成功地将黄庭坚书法笔意融入到山水画笔墨语言的表现当中,使其绘画形成“粗沈”的个人面貌。

晚期

沈周山水画艺术的绘画晚期是六十岁以后。这时期沈周的绘画,将吴镇多变的笔墨之道、王蒙画风中的细密厚润和黄公望笔法的雄伟潇洒融为一体,“集诸家之法”而形成一种练达、浑厚、苍茫、苍润的山水画艺术风格,成功地表现出了一个画家对自然的阐释、对笔墨的释放和自我精神的表现。他晚年的作品用笔沉稳,浑厚简达,湿润苍茫,雄健而坚实,笔墨粗简豪放,气势雄强。真正意义上的“粗沈”风格特征日臻成熟。

沈周不仅精于画山水人物,画蟹也有其独到之处。

螃蟹又名郭索,因为蟹爪过处,如闻郭索之声,故因此得名。沈周的《郭索图》是幅淡墨写意作品,画幅中间部位的清水大阐蟹,有坚实如锯齿般的双螯,如钳子似的夹住稻穗,蟹壳尖楞突出,如一把把锐利尖刀,爬沙横行于水草之间。整幅画先用淡墨画蟹壳、蟹脚;焦墨画爪尖和蟹壳凸凹;浓墨渲染双螯,活脱脱勾画出一只清水大闸蟹横行于水草之间的情景,将螃蟹狰狞而又可爱的形象,描绘得淋漓尽致,别有一番意境。

作品集

画作

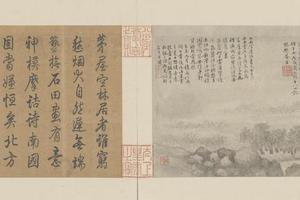

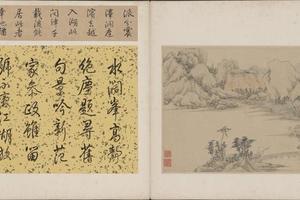

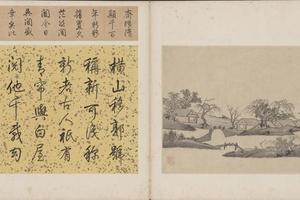

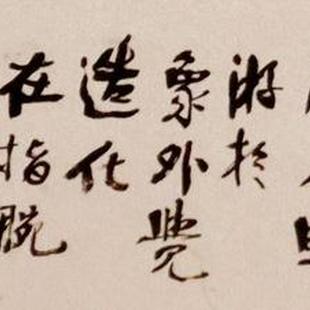

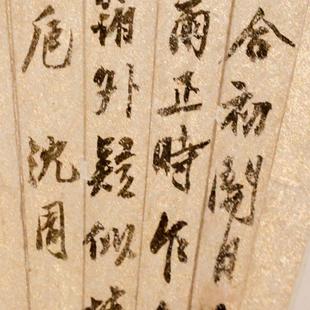

沈周《京江送别图》卷(局部)

沈周《京江送别图》卷(局部)

《仿董巨山水图》轴(作于成化九年,公元1473年)、《沧州趣图》卷、《卒夷图》《墨菜图》(这两幅原为册页,后合装成卷)、《卧游图》《东庄图》《牡丹》《盆菊幽赏图》《烟江叠嶂图》《庐山高图》。

沈周的代表作品多藏于大博物馆。故宫博物院藏有精美作品,重要的有《仿董巨山水图》轴、《沧州趣图》卷、《卒夷图》《墨菜图》《卧游图》等。南京博物院也藏有沈周精品,其中有《东庄图》《牡丹》轴,此画作于1506年,当时沈周已81岁。辽宁博物馆藏有两幅沈周的杰作,一幅是《盆菊幽赏图》卷,画面中树石茅亭,亭中饮酒赏菊者三人,意态优闲,布势疏朗,景物宜人。另一幅是《烟江叠嶂图》卷,作于正德二年(1507年),笔墨之运用,随心所欲,满纸烟峦,诚属沈周82岁晚年杰作。

此外,台湾故宫博物院还藏有一幅沈周极有名的《庐山高图》轴。

文作

《记雪月之观》

诗作

【咏帘】【送允晖】【题柯博士敬仲竹枝】【栀子花】【溪亭小景】【雨晴月下庆云庵观杏花】

人物关系

沈周家族本来世代籍贯吴兴(今浙江湖州),元朝末年时,移居到苏州相城,从此成了苏州人。沈家历代布衣,族无显宦,但却是吴中(苏州古称)望族。

曾祖沈良,字良琛,号兰坡。沈家定居相城始自沈良。史载沈良“规模正大,善于理家”,他与妻子徐氏辛苦经营,使得沈家逐渐兴旺起来。 同时沈良精通书画鉴赏,并且可能因乡里关系,与“元四家”之一,同为吴兴人的王蒙成了好友。王蒙有次踏雪夜访沈良,即兴作画,为沈家珍藏。

祖父沈澄,字孟渊,号介轩、晚号亲庵。永乐初年被推举为人才,但不做官。一生住在西庄,隐居读书,游山玩水。沈澄工诗能画,尤以诗享誉江南,钱谦益著《列朝诗集小传》,里面就有其传。沈澄还喜好交游,据说每日设酒席以待客,如果无人就派人到溪上观察,只怕客人不来。人们把他比为元末苏州豪富好客的诗人顾瑛。

伯父沈贞,字贞吉,号南斋、陶然道人、陶庵。亦以隐逸自乐。

父亲沈恒,字恒吉,号同斋。继承了父亲好客之性,而且喜欢对客豪饮。兄弟二人皆工诗善画,二人的绘画技术超越其父,作品虽不多,却被后人誉为“神品”。

后世影响

艺术成就

沈周在元明以来文人画领域有承前启后的作用。他书法师黄庭坚,绘画造诣尤深,兼工山水、花鸟,也能画人物,以山水和花鸟成就突出。在绘画方法上,沈周早年承受家学,兼师杜琼。后来博取众长,出入于宋元各家,主要继承董源、巨然以及元四家黄公望、王蒙、吴镇的水墨浅绛体系。又参以南宋李、刘、马、夏劲健的笔墨,融会贯通,刚柔并用,形成粗笔水墨的新风格,自成一家。沈周中年成为画坛领袖,技法严谨秀丽,用笔沉着稳练,内藏筋骨。晚年性情开朗,笔墨粗简豪放,气势雄浑。纵观沈周之绘画,技法全面,功力浑厚,在师宋元之法的基础上有自己的创造,进一步发展了文人水墨山水、花鸟画的表现技法,被誉为吴门画派领袖。

沈周的绘画为传统山水画作出了两大贡献:其一,融南入北,弘扬了文人画的传统。如沈周的粗笔山水,用笔融进了浙派的力感和硬度,丘壑增添了守人之骨和势,将南宋的苍茫浑厚与北宋之壮丽清润融为一体,其抒发的情感也由清寂冷逸而变为宏阔平和。其二,将诗书画进一步结合起来。沈周的书法学黄庭坚,开明代习黄书(黄庭坚书法)之先河。书风“遒劲奇崛”,与他的山水画苍劲浑厚十分相似、协调。他又将书法的运腕、运笔之法运用于绘画之中。沈周同时还是一个诗人,至老年“踔厉顿挫,浓郁苍老”。他把这种诗风与画格相结合,使所作之画,更具有诗情画意。

后世纪念

沈周墓和沈周故里公园

沈周故里和沈周墓在今江苏省苏州市相城区阳澄湖镇。1509年,沈周病逝,葬于相城西笺圩(今阳澄湖镇西宅里),由文徵明写行状,王鏊撰墓志铭。

沈周墓占地5亩,四周有小河环绕,并筑青石罗城,封土高约3米。墓前有墓坊遗迹青石柱二根。沈周后裔沈彦良于1928年重建敬山顶碑亭一座,内有明王繁书《沈隐士石田先生墓志铭)、明张宣撰《故沈良琢妻徐氏墓志铭》、(故孺人徐氏墓志铭)。1928年施兆麟撰《沈氏碑刻亭记》。1921年清末遗老吴荫培题《明处士沈石田先生墓》碑等,现均保存在墓亭内。

1956年,沈周墓被江苏省人民政府公布为省级文保单位 。1993年,原湘城镇复修了墓碑亭,重立了青石墓碑 。20世纪八十年代,吴县文管委出资修缮了沈周墓。2002年,阳澄湖镇政府也出资再次对其进行保护性修缮。 2004年,阳澄湖镇以沈周墓为轴心,把前后池塘和周边闲地串连成景,建成了沈周故里公园

沈周书画传承馆

2017年3月28日,阳澄湖镇湘城小学举办了以“传启南书画,承沈周艺文”为主题的系列活动。为沈周像揭幕、举行书画捐赠仪式、启用沈周书画传承馆。沈周书画传承馆由湘城小学筹建。 作为陈列沈周生平事迹、展览沈周高仿书画代表作品、展示学生获奖作品的平台。

后世研究

阳澄湖镇一直注重收集整理沈周书籍、画册。共收集到1982年上海人民美术出版社出版的《沈石田》画册、1984年江苏美术出版社出版的连环画《沈石田》等两本早期画册,以及多套《沈周书画集》《沈周·山水册》《沈周绘画作品编》和《沈周·中国好丹青大师条幅精品复制》等多册文献资料。在对沈周生平和作品有了较深入研究后,阳澄湖镇筹划成立“沈周研究会”。

广州艺术博物院 简介

广州艺术博物院位于白云山脚麓湖岸边,总投资近两亿元人民币。艺博院是全国独有的集多位艺术家名人馆、专题展览馆、交流展览馆于一体的现代化大型艺术类博物院馆。岭南画派大师关山月、赵少昂、黎雄才、杨善深、杨之光,书画艺术大家赖少其、廖冰兄,收藏大家欧初、赵泰来,在艺博院都有以他们名字命名的专门的名人馆。广州艺术博物院现为爱国主义教育基地。对外免费开放。

2015年入选为第二批国家重点美术馆。2020年12月,被评定为第四批国家一级博物馆。

建筑设计

广州艺术博物院是著名建筑设计师、中国工程院院士莫伯治主持设计的。整个建筑将岭南建筑与园林融为一体,又发扬时代精神,形成一个轮廓丰富、塔楼矗立、庭院山水、雕饰精致的建筑群体。在艺博院正面中间设文塔,塔身的建筑细部有“羊”和“丰”字的隐喻,点明羊城、穗城的地方名题。文塔南红砂岩墙上是构图丰满的史前岩画浮雕,以表现岭南文化悠久的历史;文塔北边是展馆的入口大门,三对实木雕花大门,名贵高雅,气派非凡。建筑空间上采用传统庭院空间,应地势高低、地形的广狭,四栋建筑分别四边围合成院落。交接部分采用不同体形的塔楼过渡,建筑群体高低错落,细部上采用饶有岭南地方特色的风火山墙、汉唐檐口、猪头龙石雕装饰等,以表现岭南地区的风格和文化。

展馆介绍

该院设立的长期陈列馆有中国历代绘画馆、中国历代书法馆、佛山陶艺馆、专题陈列馆、雕塑展区等。首批展出的各类艺术品共1027件,实物1289件,艺术种类涵盖国画、书法、油画、水粉画、水彩画、版画、素描、速写、雕塑和碑刻、拓片、唐卡、铜器等上万件艺术品。收藏之丰富精美,位居全国艺术博物馆前列。

第一层

中国历代绘画馆

陈列广州美术馆数十年来积聚的中国历代绘画精品,其绘画藏品的年代上起宋元,下至当代,其中不少为珍贵的国家一、二级文物。

关山月艺术馆

关山月,广东阳江人,岭南画派的主要代表人物。馆内陈列的代表作品有《塞上冰河》、《红棉飞雀》等等。

赖少其艺术馆

赖少其,广东普宁人,“新徽派”版画的主要创始人。代表作品:《抗战门神》、《群花》等。

第二层

专题陈列馆

举办各类短期的专题展览,首轮为“馆藏水彩、水粉、粉画展”。

黎雄才艺术馆

黎雄才,广东肇庆人,岭南画派的代表人物,创造了“黎家山水”风格。代表作品有:《山居读易图》、《日本华严瀑》等。

廖冰兄艺术馆

廖冰兄,生于广州,中国著名的漫画家。代表作品:《自潮》、《禁鸣》等。

雕塑展区

展示了20世纪以来,中国的雕塑家在中西交融基础上所做的种种尝试。

第三层

赵泰来收藏馆

赵泰来,旅英华侨,祖籍广东东莞,艺术收藏家。展品主要有古今中外文物。

中国历代书法馆

藏品年代跨度从宋代至当代,而以明、清两代的藏品为大宗。

赵少昂艺术馆

赵少昂,广东番禺人,岭南画派的代表人物。代表作品:《桂林暮色》、《群鱼逐落花》等。

民间捐赠

从二十世纪五十年代起,国内外人士陆续向广州美术馆捐赠,有陶铸、朱光和吴南生等领导同志和蒋光鼎、叶恭绰先生等知名人士。容庚先生所藏字画1088件,分四次捐赠广州美术馆。香港杨铨先生捐赠古画796件号。还有陈树人、黄少强、司徒乔、符罗飞、黄般若、胡根天家属捐赠书画。收藏高剑父先生书画一批,清代海山仙馆历代名人法书碑石百余块。在广州艺术博物院筹建过程中,更赢得赖少其先生及夫人曾菲捐赠书画275件;关山月先生捐赠书画106件;黎雄才先生捐赠书画154件;赵少昂先生及亲属赵之干、赵之泰捐赠画作1490件;杨善深先生捐赠书画121件;杨之光先生捐赠国画、书法、速写、创作草稿649件;欧初先生捐赠诸家合壁国画84件、文房四宝213件、陶瓷127件;赵泰来先生捐赠铜器451件、唐卡61件、书画一批。

相关作品推荐

沈周

沈周