找回密码

蓝瑛

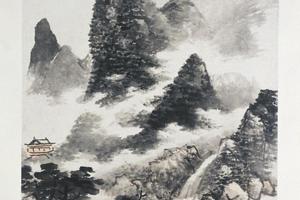

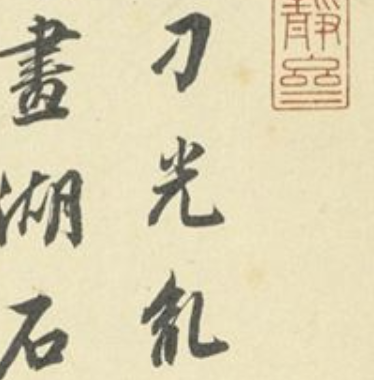

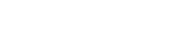

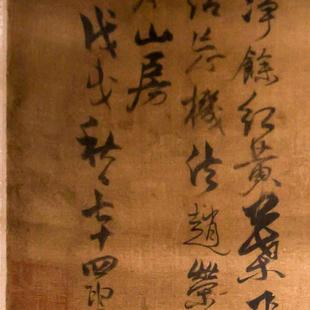

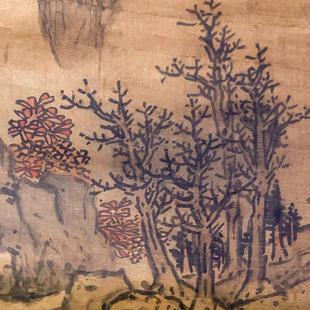

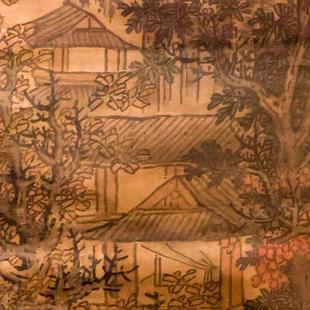

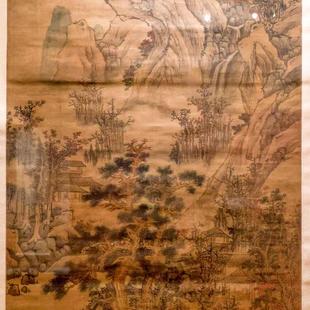

江浦秋云图轴

江浦秋云图轴

-

作者

-

收藏者

广东省博物馆

广东省博物馆 -

分类未分类

-

创作年代

江浦秋云图轴 简介

蓝瑛 简介

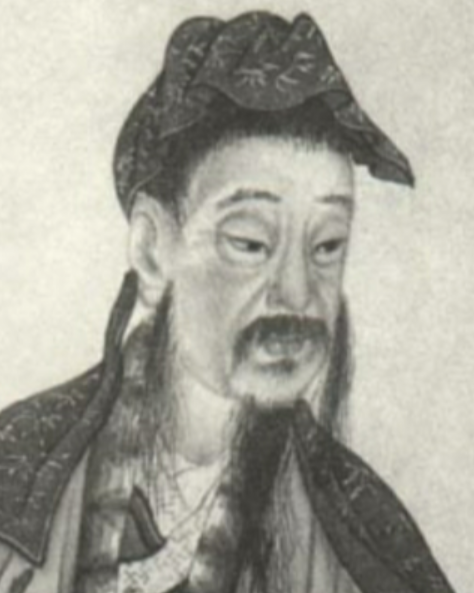

蓝瑛(1585-1664),明代杰出画家,字田叔,号蝶叟,晚号石头陀、山公、万篆阿主者、西湖研民,又号东郭老农,所居榜额曰“城曲茅堂” ,今浙江杭州人,是浙派后期代表画家之一。

工书善画,长于山水、花鸟、梅竹,尤以山水著名。其山水法宗宋元,又能自成一家。师画家沈周,落笔秀润,临摹唐、宋、元诸家,师黄公望尤为致力。晚年笔力蓊苍劲,气象峻嶒,与文征明、沈周并重。作品有:《秋山红叶图》《江皋话古图》《白云红树图》《松岳高秋图》《苍岩嘉树图》等,其画派在晚明影响甚大,传其画法者甚多。

人物简介

蓝瑛 (1585-1664),一作(1585-约1666),明代杰出画家,字田叔,号蝶叟,晚号石头陀、山公、万篆阿主者、西湖研民,又号东郭老农,所居榜额曰“城曲茅堂”,钱塘(今浙江杭州)人,是浙派后期代表画家之一。

蓝瑛一生以绘画为职业,曾漫游南北,饱览名胜,眼界开阔,因而不断丰富了创作内容。他的传派,直接继承衣钵的有蓝氏一家子孙,如蓝孟、蓝深、蓝涛等,弟子刘度、王奂等都各有成就。明末同时和稍后的如陈洪绶以及金陵八家等著名画家,也都受他的影响。

蓝瑛绘画对明末清初影响很大,被后人称为“武林派”。画史上称之为“后浙派”,将其与戴进、吴伟合称“浙派三大家”。但实际上他的画风与戴进等不同,不能完全附属于“浙派”之后。蓝瑛字田叔,号蜨叟,晚号石头陀,又号东郭老农,所居榜额曰“城曲茅堂”。

作品收藏

蓝瑛擅长山水、花卉、兰石,师法宋元名家,早年主要得力于黄公望,作品清 简秀润,韩昴在《图绘宝鉴续纂》中说他:“画从黄子久(即黄公望),入门而醒悟。”中年自立门庭,上窥晋、唐、两宋,遍摹元代诸家笔法,集取优长,由此入门,始能各极变化。不但取法郭熙、李唐及马、夏,而且对二米、云山也精心研究过。对黄公望的画悉心尤力。当代前辈沈周的画也热心师效。加之漫游南北涉猎既广,眼界自宽,故落笔纵横奇古,风格秀润。

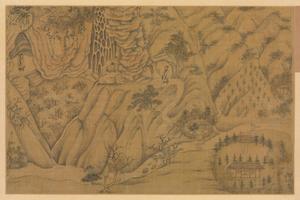

蓝瑛作《仿王蒙山水图》轴,由故宫博物院收藏纸本,设色,纵135cm,横59.1cm。自题:“黄鹤山樵画法于西溪之流香亭,蜨道人蓝瑛。”后钤“蓝瑛之印”(白文)、“田叔”(朱文)印。画以浅绛设色写秋景山水,巉岩峭壁之下,水阁隐士对语,丛树丹黄相间,营造出深秋温暖而略现萧瑟的意境。虽然画家在自题中称仿王蒙画法,但亦参用了沈周的点染手法,笔致灵动跳宕,代表了作者山水画成熟时期的面貌。

蓝瑛享世89岁高龄,并且是一个勤奋的画家,流传下来作品亦较多。上海博物馆收藏有66幅真品,如《华岳秋高图》,是画家67岁时所作,构图奇伟、落笔纵横、飞瀑响泉、老树苍山。画中劲松常青,二高士观瀑听泉,怡然自乐。北京故宫博物院藏有如《秋壑霜林图》《江皋话古图》等代表他各个时期不同风貌的多幅精品。北京市文物管理委员会藏有他早中期所作的《山水》册、《曹册图》卷等。北京故宫博物院如今亦收藏其《白云红树图》,绢本,设色,纵189.4厘米,横48厘米。

艺术风格

蓝瑛是我国明末清初的画家,曾有美术史家把他列为“浙派”,对此,有专家学者提出异议认为:蓝瑛与戴进之间既无师承关系,在绘画面貌、艺术风格上也大相径庭,故不应因二人同处浙江杭州而列为同一画派“浙派”。

清代沈宗骞在《芥舟学画编》中提出“蓝瑛倡为武林派”,蓝瑛和他的追随者们应称为“武林派”。我们知道,画史上有一些画家因种种原因没有留下更多的生平资料,使后人很难从他们一生的行踪、生活背景、个性脾气、思维方式中去了解他们所形成的艺术风格、审美理念,只能从他们留存于世的绘画作品中去洞察其艺术之轨迹,蓝瑛就是这众多画家中的一位。长期以来,学术界对文人画家及其作品比较重视,由于蓝瑛是一位职业画家,又没有诗文和著作留存于世,因此在画史上很少有关于他的记载和涉及。本文试通过对蓝瑛绘画作品的具体分析,来阐述蓝瑛山水绘画的艺术特色和所取得的成就。

画家的创作理念和他个人所生活的时代、环境、文化素养、审美标准是分不开的。蓝瑛作为明末清初的画家,他的绘画风格同样也脱离不开他所生活的时代。因此,在探讨蓝瑛山水绘画的艺术特色之前,我们首先要对蓝瑛的生平及师承有所了解。

蓝瑛,生于公元1585年,卒年不详,1664年尚在,字田叔,号蜨叟,晚号石头陀、山公、万篆阿主者、西湖研民,又号西湖外民、西湖外史、东郭老农、吴山农等,所居榜额曰“城曲茅堂”。生长于“浙派”发源地钱塘(今浙江杭州),二十三岁寓居松江,后来长期活动于杭州、嘉兴、南京、扬州、绍兴等地,卖画授徒,影响深远,追随者主要集中于杭州一带,被称为“武林派”(武林为今杭州别称),在明末万历到清初康熙年间足以与“松江派”抗衡。其画风融合南北两宗,自成一家,属于一位文人画的职业画家。清代以来不少学者把蓝瑛称为“浙派”的“后劲”或“殿军”。

他工书善画,长于山水、竹石、梅兰、人物、花鸟等,技法全面,尤以山水画著名,是明末清初颇具影响力的山水画家。他的绘画特点比较明显的是用笔有顿挫,以疏秀苍劲取胜,善写秋景。在其作品的题款中,常署仿某家之作,如“仿张僧繇”、“法荆浩”、“仿李成”等,实则所画均为他自己的面目。他的山水绘画画法有两种:一种作钩勒浅绛法,另一种作没骨法,设色鲜艳夺目,所画青山、红树、白云,运用石青、石绿、朱砂、赭石、铅粉诸色,点染别致,是晚明时期富有变化的山水绘画作品。蓝瑛享年八十有余,一生以绘画为职业,笔耕不辍,传世的绘画作品面貌多样,数量众多。

从蓝瑛传世的作品看,他的山水画创作大致可分为早、中、晚三个时期。早期为其五十岁以前。从现存蓝瑛早期的绘画作品中可以看出,他在临习古人绘画作品的过程中,打下了扎实的笔墨功底。在艺术成就的取得上,他主要得益于黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇的助力。元四家的笔墨虽不尽相同,但蓝瑛在学习他们的绘画技法时却能择良而取,并注意吸取对自己有用的东西,藉以丰富个人的表现能力。博采众长,应该是一个艺术家取得成就的途径之一,这也是我国艺术史上久经证明的成功经验。此时蓝瑛作品呈现出的面貌基本是以中锋运笔,皴法以长披麻皴、解索皴、荷叶皴为主。山石的画法润泽浑圆,没有过多的棱角,苔点圆润。树木的画法则是多种多样,体现了他绘画技法的娴熟。在构图上,近景的树木与远景的山峦之间具有明显的空间感。设色平淡和润,风格秀润清和,疏松简略。

《溪山秋色图》为癸丑新秋(1613年),画家29岁时创作的一件传世绘画佳作。画卷右起为辽阔的水域,远山朦胧,云气蒸腾。中部山石突起,溪水潺潺,蜿蜒的水流从山石间缓缓淌过,坡石上零星地分布着杂草树木。整幅画作淡泊宁静,用笔柔和,山石少皴,偶有淡淡的荷叶皴,构图松秀,设色清和,墨色滋润,从中可看出蓝瑛此时的绘画受“松江派”绘画风格影响之痕迹。

《仿李唐山水图》是蓝瑛早年创作的一件绘画作品。图中景物茂密,近景岩石累累,形成坡坨,处于曲流之畔。坡石上树木茂蔚,造型古朴,刻画细致,疏密枯润,各显生态。树林间有一茅亭临于溪边,亭内二隐士对坐畅聊。隔溪远景是巨石高峰,岩石突兀奇特,下有瀑布,泻入清溪。整个画面山石崚嶒,古树结节,山石的皴法,以小斧劈皴、刮铁皴相济并用,稍以色彩点簇,水墨晕染,刚中见柔。布局稳当,气氛清谧。远山近树,继承了李唐院体画派的风范而自有发挥,作品较多地留有宋代遗风。

中期为五十至六十五岁之间。这时他不但取法郭熙、李唐及马远、夏圭,而且对二米、云山也精心研究,对黄公望的画更是悉心尤力。时人吴门画派沈周、文徵明的笔法他也热心师效。加之他漫游南北涉猎广泛,眼界宽广,兼融南北,形成了苍劲雄强、骨力刚硬的个人风格,此时的蓝瑛已经达到能“分别宋元家数,某人皴梁法脉,某人蹊径勾点,毫不差谬”的水平。他以自己对各家绘画特色的见解,以中锋、侧锋交替运笔,用各种皴法、点苔法熟练地画出各种形态的山石、树木。以各家的典型构图,或高远或平远,或简或繁,显现出一种笔墨苍劲、气势雄浑的境界,反映出他在三十余年仿古绘画的实践中渐渐脱开单纯的临与仿,开始形成了自己独立的绘画风格。

《仿古山水册》作于乙亥春仲(1635年),画家时年51岁。此山水画册的风格以临黄子久为主,笔触粗短,用笔方折,山石少皴,偶用折带、荷叶皴,略加修饰,山石敷以淡青绿和浅绛,加浓墨苔点醒神,用笔简练,设色淡雅。全册共计十二幅,每幅均可见蓝瑛中年绘画之风格。首幅水墨画枯树数株,槎枒矗立,画上题云:“云林之法,妙在简远。瑛法之,未必耳。笑笑。”第二幅浅设色画,一红衣士人立于松下,隔岸观瀑,画上题云:“偶法郭河阳画。西湖外史蓝瑛。”第三幅设色画临水岩上,桃红满树,舟人浮江而行,款“蓝瑛画”。第四幅设色画村舍数间,丛树环绕,小桥流水,画上自题:“赵令穰画法,蓝瑛。”第五幅设色画层峦飞瀑,草阁间士人独坐,画上自题“蓝瑛法大痴画”;第六幅水墨画水畔虚亭,自题:“梅华道人画法,画于富春之吉祥山房。蓝瑛。”第七幅设色画青山红树,画上题云:“元之高彦敬尚书画法米南宫,有白云红树画。蓝瑛仿之。”第八幅设色画层峦蓊郁,群树繁茂,士人独坐水岸,观泉听瀑,自题“王黄鹤听泉图。蓝瑛法。”第九幅设色画苍松红树,孤舟临岸,画上题云:“赵仲穆画似其翁,一段秀古,自成别门。蓝瑛法。”第十幅设色画秋林丹翠,篷舟沿溪,自题:“乙亥春仲法李唐画。西湖外史蓝瑛。”第十一幅设色画秋林丛聚,清雾弥漫,士人独行,自题:“法松雪斋秋林觅句。蓝瑛。”第十二幅设色画,白雪覆树,水岸亭间,士人观景,自题:“乙亥春仲法右丞画。蓝瑛田叔。”

《乔岳松年图》是蓝瑛55岁时为宁庵祝寿时所绘。画上的景物,笔墨苍劲,山石突兀嶙峋,白云在山间缭绕,远处的楼阁隐现于流动的烟雾之中,时隐时现,增加了画面的动感。画之近处有九株苍干虬枝的古松,繁密的松针,碧绿青翠,使得画面苍浑郁茂,平添了清新的气氛。在松树的掩映下有一茅亭,亭内一老者正在观赏那飞流而下的瀑布。整个画面笔墨精到,用色灵巧,再加上山石间有规律的点以苔藓,使得画中的景物更加雄奇壮观。

晚年为六十五岁以后,这是蓝瑛一生中最精彩的时期。此时他在融会贯通前人技法的基础上,自立门户,形成了自己的绘画风貌。有人评其晚年画风“绝似仲圭,复似启南”,一语道出蓝瑛画风在渊源上与文人画的关系和晚年苍劲雄浑的画风。从此时期的作品来看,笔法苍劲疏宕,伟峻老练,画风呈多种面貌,有些作品笔墨含蓄隽雅,有些作品青绿重设色,画法工细,色调浓丽,愈老而愈工。这一时期他主要以敏捷快速的粗笔山水为主,山石的轮廓线短小、破碎、躁动,以破笔点苔,以侧锋皴擦;树木的画法更加曲屈苍老和类型化。构图上也基本形成了一种统一的样式:巍峨雄伟的山体以棱角分明的几何体组成并繁复堆积,占据画面的大部分且多偏向一侧,而于另一侧留出一定的空间,山顶突出。山间有飞瀑丛树,山脚以渔樵隐士、老树茅屋点缀。同时出现了山体的立轴画中纵向拉长,在手卷中则横向延伸的变形现象。晚年的作品中没有了早期所保留的一定的空间感,代之以一种逼人的气势,无论是仿荆浩、董源还是仿黄公望,在风格和笔墨上已经没有了差别,它们都已化为蓝瑛的典型山水样式。蓝瑛晚年的作品,笔益精良,构图高嶂巨壁,丘壑深远,重山叠翠,更加苍浑古朴。

《华岳高秋图》作于1652年,画家时年68岁。画中远景,高山耸立,山顶作平台状,山隈深处,楼阁崔嵬,流泉飞溅,山石勾勒线条硬折,运用荷叶皴、折带皴和牛毛皴,树草稀少,显得崚嶒。中景,群山环绕之中,筑有楼榭,溪流淙淙而下,老树粗壮,用短笔勾成,树叶采用双勾夹叶填色,松针用传统笔法,排列有序,挺拔有力,不失古气。水口用笔转折生硬,受南宋影响,类似浙派。近景,山径迂回,满山红树,二高士漫步小道,观瀑笑语。构图气势雄伟,笔势刚健豪迈。山石用荷叶皴,参以折带皴加水墨渲染,罩花青赭色,树木苍劲,枫叶明丽,描绘出华岳的深秋景色。

《秋壑飞泉图》为蓝瑛74岁时所作的传世佳作。该画尺幅巨大,气势磅礴,画心高近四米,颇见蓝氏构图设景之能力所在,作品凝聚了画家毕生的技艺与功力。画面层峦耸翠,幽谷深邃,轻岚浮动,红树青山。山谷间的飞瀑和桥上的高士顾盼有情,高远及深远相结合,是典型的蓝氏山水画之模式。画中的高山巨峰,上部的山石重叠峻峋,瀑布悬崖,飞泉溅落。中部巨石杂树间有一茅亭,一人于内赏景,稍下建筑数座,红叶映天,浮桥卧地,小桥上二叟持杖交谈,颇有生活意趣。从这幅绘画的技法上,可以看出他在融汇前人技法方面的成就,也能看出他在创新方面的景物。作者采用“荷叶皴”,在形式与内容方面得到了和谐的结合,取得了较好的效果。那独具特点的置苔,尤显得画面苍润而厚重。有些树叶以赭色画出,突出了节令气氛,使画面秋意盎然。该画构图雄伟,气势阔大,足见蓝瑛博大精深的笔墨造诣。

纵观蓝瑛早、中、晚三个时期的绘画作品,大体可以得到这样一些认识:早年的作品,是学宋代诸大家的笔法,尤其是学元四家的作品。此时笔法较细润,明显地呈现出某派的笔法痕迹。中年,在学习前人技法的基础上开始变法,也就是向开创独特风格的途程上逐步迈进。晚年则开创了一种雄伟浑穆的独特面貌,画不离苔以及多画秋景,善施赭色,巧用荷叶皴等等,也都是蓝瑛作品的特点。

蓝瑛的山水画艺术成就,得益于他“性耽山水”。虽然他下苦功夫临习了晋唐宋元诸家,并达到了精妙乱真的程度,但他不以摹仿为能事。他不仅擅于师古人之意进行变革创新,而且还注重生活,注重行万里路,饱游饫看,“游闽粤荆襄,历燕秦晋落,涉猎既多,眼界弘远”。因为他胸中有真丘壑的观察积累,眼界开阔,所以能落笔纵横,水墨淋漓,独创一格一派—武林派。蓝瑛的绘画,影响广泛,师法他的人可分成三类:一类是蓝瑛的嫡传弟子,如早期的刘度、蓝孟等人;第二类是出自蓝瑛的嫡传弟子门下或模仿蓝瑛画风的职业画家,如蓝涛等;第三类是早年曾经出自蓝氏门下,后来自立门户创立了独立画风的陈洪绶、禹之鼎等。

千百年来,为祖国锦绣山河传神写貌的画家,能够开宗立派的屈指可数。蓝瑛的绘画崛起于江南,熔铸古今,独开门庭,这是难能可贵的。

广东省博物馆 简介

广东省博物馆是一座省级综合性博物馆。旧馆于1957年开始筹备,馆址定在文明路6号(今215号)。该址曾是清代广州贡院,后为全国重点文物保护单位——国民党“一大”旧址(含革命广场)和广东省文物保护单位——红楼、中山大学天文台所在地。旧馆占地面积4.3万平方米,陈列大楼设计原是“U”形建筑,主楼向东,右为南副楼,左为北副楼,建筑面积约1.4万平方米。南副楼于1959年上半年落成,楼高三层,面积3500平方米。主楼和北副楼后因经济困难,没有建成。1959年10月1日,广东省博物馆及所辖的广州鲁迅纪念馆正式对外开放。改革开放以后,为适应人民群众日益增长的文化需求,广东省博物馆决定在原址上建设新的陈列大楼。1992年10月新陈列大楼落成,总建筑面积18700平方米,其中新建大楼12300平方米,陈列面积达6000平方米,为原楼的4倍。 开馆以来,广东省博物馆推出了许多产生过重大社会影响的大型展览,如《广东历史文物展览》、《广东出土文物展览》、《广东省改革开放成就展览》、《商承祚先生捐赠文物精品展览》、《刘少奇光辉业绩展览》等。馆内的基本陈列有:《广东历史大观》、《漆木精华——潮州木雕艺术展览》、《南海海上丝绸之路》、《广东珍稀动物展览》、《鲁迅生平与纪念》、《国民党“一大”与第一次国共合作史料陈列》等。这些根据广东历史文化特点和馆藏优势推出的展览,充分体现出岭南文化悠久的历史文化积淀和丰富的自然资源。除此之外,我馆每年还不定期地推出一些各具特色的临时展览。

从开馆到2009年,累计举办陈列展览300多个,自1985年至2004年近二十年间,平均每年举办8-9个陈列展览,接待观众数百万人次。 在保管收藏文物方面,通过征集、收购、划拨等多种渠道,广东省博物馆的藏品从无到有,从少到多,截至2016年12月藏品总数已达17.27万余件(套),包括文物和古籍130785件(套),自然标本41960件。其中,中国历代陶瓷和书画无论是数量还是质量均居全国博物馆前列,而广东出土文物与金木雕、端砚的收藏最为丰富,也最具地方特色。近年来,广东省博物馆尤其注重三大民系(广府、客家、潮汕)民俗文物的调查征集,以进一步提高藏品质量、强化地域文化特色为圭臬。 跨入新世纪,广东省博物馆迎来了千载难逢的发展机遇。2003年,广东省委、省政府决定投资9亿元在广州珠江新城建设广东省博物馆新馆。广东省博物馆新馆项目是广东省“十项工程”的重点建设项目和建设文化大省三大文化设施之一。新馆濒临珠江,坐落在珠江新城中心区南部,新城市轴线东侧,与西侧的广州歌剧院以及中央林阴大道、滨江绿化带一起构成广州文化艺术广场。新馆规划总用地面积4.1万平方米,地面部分建筑面积约4.8万平方米,地下部分建筑面积约1.5万平方米,合计约6.3万平方米。

新馆建筑主体的设计外观呈方正的玲珑盒形,采用巨型屋面悬吊式钢桁架结构,空间组织概念源于广东传统的工艺品象牙球。新馆建筑将藏品管理、陈列展览、教育与综合服务、业务科研、行政管理、安全保卫、机电设备、地下停车场等八大功能系统有机地整合在一起。建筑充分考虑智能化要求,设备齐全,设施先进,采用了综合安防、楼宇自动化等安全系统和恒温恒湿空调、智能化照明等文物保护系统。此外,设计也充分考虑了节能环保因素,在建材选料、设备选型等方面,注重节能环保新材料、新工艺、新技术的使用,并尽可能利用珠江新城提供的区域公共服务。 新馆的展厅在布局设计上为陈列展览提供了高差5米到22米不等、没有结构柱的大空间,使陈列布展的创造性得以充分发挥。展览以广东历史民俗、艺术、自然为主要陈列方向,包括历史馆、艺术馆、自然馆三部分,另外配置有陈列展览系统、藏品管理系统、教育和综合服务系统、业务科研系统、安全保卫系统和行政管理系统等。完善的基础设施和先进的管理系统将使新馆成为国内领先、国际一流的大型综合性博物馆。作为广东省三大标志性文化设施之一,广东省博物馆新馆对于营造广州市的文化氛围、体现广州华南文化中心的地位、加强国际文化交流、以及使广州成为现代化国际大都市都有非常重要的作用。

相关作品推荐

蓝瑛

蓝瑛