找回密码

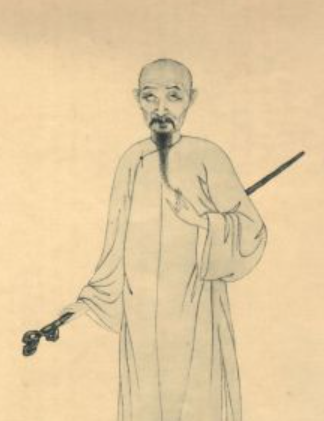

黄少强

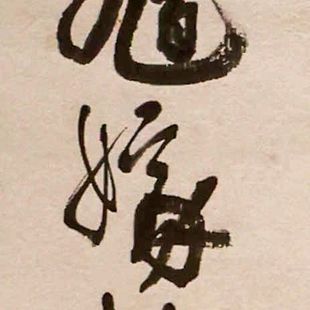

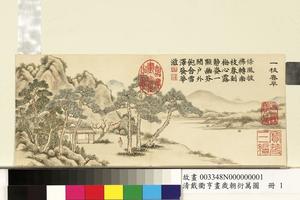

钟馗嫁妹图轴

钟馗嫁妹图轴

-

作者

-

收藏者

广东省博物馆

广东省博物馆 -

分类国画

-

创作年代

钟馗嫁妹图轴 简介

黄少强 简介

黄少强 (1901年~1942年)原名宜仕,字少强,号止庐,官窑群岗小江村丰湖里人,画家。少时,母孔氏教他习艺,并搜罗名人画卷供他赏玩。后从刘博文学西洋画,从此“爱画入骨髓”。9岁,值辛亥革命前夕,有感于民间疾苦,写了一幅《无告人》以表志。

人物经历

民国9年(1920年)19岁时到高奇峰美学馆学画,次年又随高剑父学画,后又至上海美术专科学校随刘海粟学画,技艺日进。12年,曾束装北上,先后游历了广西、江苏、浙江、山东、山西等地,极目祖国河山,搜尽民间疾苦,为后来的画作,积累了大量素材。

从15年开始,专意从事美术教育和画艺活动,先后在家乡敦睦小学任名誉校长,在佛山秀德小学、佛山市立美术学院、南海师范学校、广州培桂中学、广州第一中学、岭南艺苑、广州市立美术学校等任教。23年在广州举办了“黄少强个人民间绘画展览会”。24年在广州纸行街通灵道10号创办了民间画馆,设课授徒。次年,又组织“民间画会”,提出“到民间去”,“谱家国的哀愁,写民间之疾苦”。几年之间,师生一起举办了十多次绘画展览,声誉遍南方各地。

21年,广州举办“国难画展览会”,少强的《洪水图》以描写国愁家恨,淋漓尽致,评为全场之冠。广州沦陷后,少强迁居香港,成立“岁寒画社”以见志,并在港举办抗战画展18次,把所得的款捐献救济难民。曾与叶少秉等在港合办香港美学院。

香港沦陷后,少强回广州闭户课徒。31年下半年,忧愤疾终于乡。时年41岁。少强的画,悲慨百端,反抗精神激越,对国民党反动统治的腐败所带来的国势日危、民不聊生的苦况作了深刻的揭露,写下了一幅幅血泪的控诉图。如《血之源泉》《孝丐》《农家妇》《瞎贩》《淞沪劫灰》《期等》《母子天涯》等,描绘了当时被剥削压迫的人物的坎坷遭遇和心理状态,以及社会上的形形式式的丑恶相,笔锋犀利,表现力很高。

黄少强的老师刘海粟为黄少强题画集赞语道:“曾经为了神与王公而制作的艺术,现在恐怕到了为平民而制作的时代了。代表这新时代的作家有一人,便是门人黄少强。”少强的画法,出在高氏门下,却又自具一格,徐悲鸿对黄少强画法的评赞云:“不尚工巧,不法古人,绘形绘色,民之呼声。”少强一生困苦颠连,郁郁不得志。遗作刊行有《画冢》《止庐民间疾苦图册》《止庐纪游画集》,著有《止庐题画诗钞》等。

艺术风格

黄少强画的风格是以悲凉为其特色,取材于民间疾苦,因之人物画较多。画中重用线条,以高奇峰为凭照,学其设色法不少,不过化繁为简并掺入了西洋水彩画的方法。

主要作品

主要画作有二十年代的《穷途自赏》、《萧萧墓门》、《哀弦》、《洪水流民图》,抗战时期的《危崖累马》、《魂梦都教急戍边》、《纵眼江山千古泪》等等。

广东省博物馆 简介

广东省博物馆是一座省级综合性博物馆。旧馆于1957年开始筹备,馆址定在文明路6号(今215号)。该址曾是清代广州贡院,后为全国重点文物保护单位——国民党“一大”旧址(含革命广场)和广东省文物保护单位——红楼、中山大学天文台所在地。旧馆占地面积4.3万平方米,陈列大楼设计原是“U”形建筑,主楼向东,右为南副楼,左为北副楼,建筑面积约1.4万平方米。南副楼于1959年上半年落成,楼高三层,面积3500平方米。主楼和北副楼后因经济困难,没有建成。1959年10月1日,广东省博物馆及所辖的广州鲁迅纪念馆正式对外开放。改革开放以后,为适应人民群众日益增长的文化需求,广东省博物馆决定在原址上建设新的陈列大楼。1992年10月新陈列大楼落成,总建筑面积18700平方米,其中新建大楼12300平方米,陈列面积达6000平方米,为原楼的4倍。 开馆以来,广东省博物馆推出了许多产生过重大社会影响的大型展览,如《广东历史文物展览》、《广东出土文物展览》、《广东省改革开放成就展览》、《商承祚先生捐赠文物精品展览》、《刘少奇光辉业绩展览》等。馆内的基本陈列有:《广东历史大观》、《漆木精华——潮州木雕艺术展览》、《南海海上丝绸之路》、《广东珍稀动物展览》、《鲁迅生平与纪念》、《国民党“一大”与第一次国共合作史料陈列》等。这些根据广东历史文化特点和馆藏优势推出的展览,充分体现出岭南文化悠久的历史文化积淀和丰富的自然资源。除此之外,我馆每年还不定期地推出一些各具特色的临时展览。

从开馆到2009年,累计举办陈列展览300多个,自1985年至2004年近二十年间,平均每年举办8-9个陈列展览,接待观众数百万人次。 在保管收藏文物方面,通过征集、收购、划拨等多种渠道,广东省博物馆的藏品从无到有,从少到多,截至2016年12月藏品总数已达17.27万余件(套),包括文物和古籍130785件(套),自然标本41960件。其中,中国历代陶瓷和书画无论是数量还是质量均居全国博物馆前列,而广东出土文物与金木雕、端砚的收藏最为丰富,也最具地方特色。近年来,广东省博物馆尤其注重三大民系(广府、客家、潮汕)民俗文物的调查征集,以进一步提高藏品质量、强化地域文化特色为圭臬。 跨入新世纪,广东省博物馆迎来了千载难逢的发展机遇。2003年,广东省委、省政府决定投资9亿元在广州珠江新城建设广东省博物馆新馆。广东省博物馆新馆项目是广东省“十项工程”的重点建设项目和建设文化大省三大文化设施之一。新馆濒临珠江,坐落在珠江新城中心区南部,新城市轴线东侧,与西侧的广州歌剧院以及中央林阴大道、滨江绿化带一起构成广州文化艺术广场。新馆规划总用地面积4.1万平方米,地面部分建筑面积约4.8万平方米,地下部分建筑面积约1.5万平方米,合计约6.3万平方米。

新馆建筑主体的设计外观呈方正的玲珑盒形,采用巨型屋面悬吊式钢桁架结构,空间组织概念源于广东传统的工艺品象牙球。新馆建筑将藏品管理、陈列展览、教育与综合服务、业务科研、行政管理、安全保卫、机电设备、地下停车场等八大功能系统有机地整合在一起。建筑充分考虑智能化要求,设备齐全,设施先进,采用了综合安防、楼宇自动化等安全系统和恒温恒湿空调、智能化照明等文物保护系统。此外,设计也充分考虑了节能环保因素,在建材选料、设备选型等方面,注重节能环保新材料、新工艺、新技术的使用,并尽可能利用珠江新城提供的区域公共服务。 新馆的展厅在布局设计上为陈列展览提供了高差5米到22米不等、没有结构柱的大空间,使陈列布展的创造性得以充分发挥。展览以广东历史民俗、艺术、自然为主要陈列方向,包括历史馆、艺术馆、自然馆三部分,另外配置有陈列展览系统、藏品管理系统、教育和综合服务系统、业务科研系统、安全保卫系统和行政管理系统等。完善的基础设施和先进的管理系统将使新馆成为国内领先、国际一流的大型综合性博物馆。作为广东省三大标志性文化设施之一,广东省博物馆新馆对于营造广州市的文化氛围、体现广州华南文化中心的地位、加强国际文化交流、以及使广州成为现代化国际大都市都有非常重要的作用。

相关作品推荐

黄少强

黄少强

挥扇仕女图绢本33.7x204.8.jpg/c300x200)

.jpg/c300x200)