找回密码

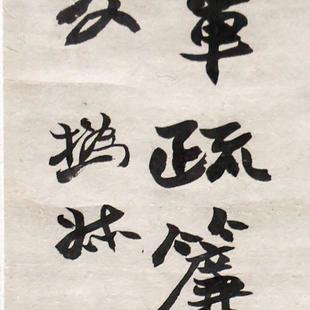

赵之谦

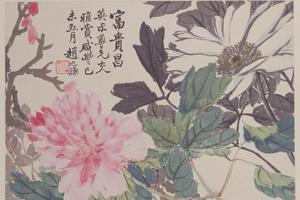

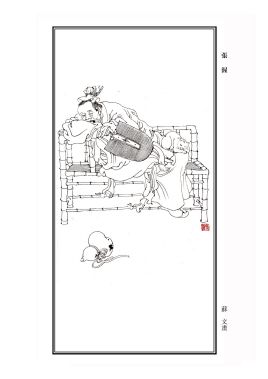

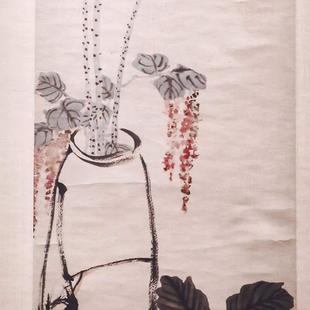

消夏清品图轴

消夏清品图轴

-

作者

-

收藏者

广东省博物馆

广东省博物馆 -

分类未分类

-

创作年代

消夏清品图轴 简介

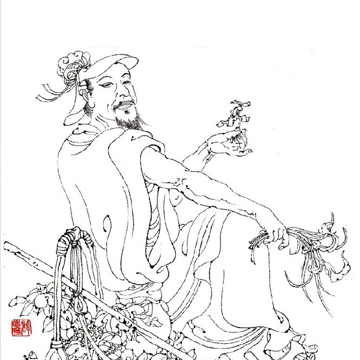

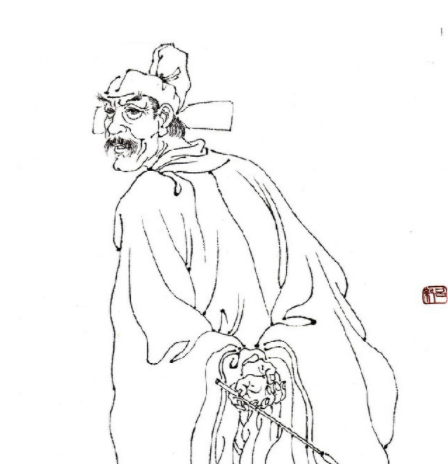

赵之谦 简介

(1829年8月8日-1884年11月18日),汉族,浙江会稽(今绍兴)人。初字益甫,号冷君;后改字撝(huī)叔,号悲庵、梅庵、无闷等。清代著名书画家、篆刻家,与吴昌硕、厉良玉并称“新浙派”的三位代表人物,与任伯年、吴昌硕并称“清末三大画家”。李志敏评价:“赵之谦学北碑自成一体。”

赵之谦从青年时代起,就刻苦致力于经学、文字训诂和金石考据之学,取得了相当的成就。尤精书画、篆刻。赵之谦善于向前人和同时代各派名家学习,又不囿前人,勇于创新。在绘画上,他是“海上画派”的先驱人物,其以书、印入画所开创的“金石画风”,对近代写意花卉的发展产生了巨大影响;在书法上,他是清代碑学理论的最有力实践者,其魏碑体书风的形成,使得碑派技法体系进一步趋向完善,从而成为有清一代第一位在正、行、篆、隶诸体上真正全面学碑的典范;在篆刻上,他在前人的基础上广为取法,融会贯通,以“印外求印”的手段创造性地继承了邓石如以来“印从书出”的创作模式,开辟了一个前所未有的新境界。

赵之谦的篆刻成就巨大,对后世影响深远。近代的吴昌硕、齐白石等画家都从他处受惠良多。著有《六朝别字记》《悲庵居士文存》等,又有篆刻《二金蝶堂印存》。

赵之谦,初字益甫,号冷君;后改字撝叔,号铁三、憨寮,又号悲庵、无闷、梅庵等。所居曰“二金蝶堂”、“苦兼室”,官至江西鄱阳、奉新知县,工诗文,擅书法,初学颜真卿,篆隶法邓石如,后自成一格,奇倔雄强,别出时俗。善绘画,花卉学石涛而有所变化,为清末写意花卉之开山。篆刻初学浙派,继法秦汉玺印,复参宋、元及皖派,博取秦诏、汉镜、泉币、汉铭文和碑版文字等入印,一扫旧习,所作苍秀雄浑。青年时代即以才华横溢而名满海内。

他在书法方面的造诣是多方面的,可使真、草、隶、篆的笔法融为一体,相互补充,相映成趣。赵之谦曾说过:“独立者贵,天地极大,多人说总尽,独立难索难求”。他一生在诗、书、画、印上进行了不懈的努力,终于成为一代大师。自幼读书习字,博闻强识,曾以书画为生。参加过三次会试,皆未中。

四十四岁时任《江西通志》总编,任鄱阳、奉新、南城知县,卒于任上。擅人物、山水,尤工花卉,初画风工丽,后取法徐渭、朱耷、扬州八怪诸家,笔墨趋于放纵,挥笔泼墨,笔力雄健,洒脱自如,色彩浓艳,富有新意。其书法初师颜真卿,后取法北朝碑刻,所作楷书,笔致婉转圆通,人称“魏底颜面”;篆书在邓石如的基础上掺以魏碑笔意,别具一格,亦能以魏碑体势作行草书。赵之谦篆刻初摹西泠八家,后追皖派,参以诏版、汉镜文、钱币文、瓦当文、封泥等,形成章法多变,意境清新的独特风貌,并创阳文边款,其艺术将诗、书、画印有机结合,在清末艺坛上影响很大。

其书画作品传世者甚多,后人出版画册、画集多种,著《悲盦居士文》《悲盦居士诗》《勇庐闲诘》《补寰宇访碑录》《六朝别字记》,其印有《二金蝶堂印谱》。此外赵之谦撰有《张忠烈公年谱》,以编年的形式叙述明末抗清名将张煌言的一生。

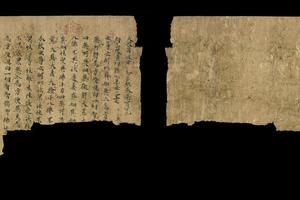

藏书秘册甚多。家有藏书楼为“二金蝶堂”、“仰视千七百二十九鹤斋”。藏书印有“赵之谦”、“二金蝶堂藏书”、“为五斗米折腰”、“鹤庐”、“二金蝶堂双钩两汉刻石之记”等。据藏书刻有《仰视千七百二十九鹤斋丛书》(简称《鹤斋丛书》),六集,三十八种,所首经说、杂史、金石、笔记等,都是篇幅短小的罕传之书。其中《英吉利广东入城始末》一书,为当时最新的历史记载。性狂放,善画写意花卉,与任伯年、吴昌硕并称“清末三大画家”。书学二王及颜体,创造出沉雄朴厚的独特风格。又精于纂刻,印文浑朴厚劲。善诗文。著《国朝汉学师承续记》《补环宇碑访录》《勇庐闲话》《二金蜨堂印存》《辑雅堂诗话》《梅庵集》《悲庵居士诗膡》等。

赵之谦在《章安杂说》中记道:“二十岁前,学《家庙碑》,日五百字。”可见其于颜体,用功极勤。然而时世之变,帖学渐衰,碑学方兴历史潮流,不可抗拒。正如康有为所说的:“碑学之兴,乘帖学之坏,亦因金石之大盛也。

泾县包氏以精敏之资,当金石之盛,传完白之法,独得蕴奥。大启秘藏,著为《安吴论书》,表新碑,宣笔法,于是此学如日中天。迄于咸、同,碑学大播,三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体,盖俗尚成矣。”赵之谦处于此时此境,以其性格,绝不甘落人之后,凭其才能,亦必定成为时代的弄潮儿。赵之谦避走温州后,有空闲得读《安吴论书》,深为包安吴理论所折服。

在《章安杂说》中已看出他倾心六朝古刻之心态:“六朝古刻,妙在耐看。猝遇之,鄙夫骇,智士哂耳。瞪目半日,乃见一波磔、一起落,皆天造地设,移易不得。必执笔规模,始知无下手处。不曾此中阅尽甘苦,更不解是。”又云:“安吴包慎伯言,曾见南唐拓本《东方先生画赞》《洛神赋》,笔笔皆同汉隶。然则近世所传二王书可知矣。重二王书始唐太宗。今太宗御书碑具在,以印世上二王书无少异。谓太宗书即二王书可也。要知当日太宗重二王,群臣戴太宗,模勒之事,成为迎合。遂令数百年书家奉为祖者,先失却本来面目。而后八千万眼孔竟受此一片尘沙所眯,甚足惜也。此论实千载万世莫敢出口者,姑妄言之。阮文达言,书以唐人为极,二王书唐人模勒,亦不足贵,与余意异而同。”其于书不满足于二王也如此。于是,他开始了学习书法的转折,渐与二王系统分道扬镳了。在他赴京之后,与沈均初、胡甘伯、魏稼孙等相聚,皆癖嗜金石,其时他正着手重编《补寰宇访碑录》,大量搜罗古刻,尤其是得《郑文公碑》,最为之心仪。三十五岁前后年余时间,每日流连往返于琉璃厂,奇赏疑析,晨夕无间。

赵之谦逐步地完全放弃了颜体书而转向了北魏书法。他三十六岁时为祁季闻书写楷书自作诗十二开册,可以说是他学北魏书初期经典。赵之谦还保留着颜体书风,仅仅一年的时间,他的书风便发生了质的变化,这对常人而言,是不可想象的。从此,他弃颜入魏,一发而不可止。

三十七岁时,致胡培系(子继)函中述道:“弟读《艺舟双楫》者五年,愈想愈不是。自来此间,见郑僖伯所书碑,始悟卷锋。见张宛邻书,始悟转折。见邓山人真迹百余种,始悟顿挫。然总不解‘龙跳虎卧’四字,及阎研香(汉军,名德林,包氏弟子之一)来,观其作字,乃大悟横竖波磔诸法。阎氏学此已三十年,其诀甚秘,弟虽以片刻窃之,究嫌骤入。但于目前诸家,可无多让矣。书至此,则于馆阁体大背,弟等已无能为役,不妨各行其是。”

《艺舟双楫》是赵之谦由颜体转为北魏书的指导理论。郑道昭的诸刻石,使其领悟到了“卷锋”的行笔方法。张宛邻(名琦,1764~1833年)书法,又开阔了赵之谦的眼界,使其知道真、隶的书法互用。而邓石如的书法,使其悟出了行笔的顿挫韵律。此外,赵之谦还特别称道张琦之女张纶英(1780~?年),以为“国朝书家无过阳湖女士张婉钏名纶英,郑僖伯以后一人也”。张纶英善北碑,以郑道昭为法。与赵的作品对比一下,可以明显地看出她对赵的影响。然而,观赵之谦三十五岁后之书,甚至是四十岁前后书,风格虽初步形成,而乏笔力,其中运笔、转折、连接,多有勉强之处。

正如他在致魏稼孙函中所说的:“弟此时始悟通自家作书大病五字,曰:起讫不干净。(此非他人所能知者。兄或更有指摘,万望多告我。)若除此病,则其中神妙处,有邓、包诸君不能到者,有自家不及知者。”这一“起讫不干净”五字病,在行书方面,显得更为明显。大约是在四十岁之后逐渐得以解决。确切说,是在赴江西任前后—四十四岁前后完善定格,五十岁以后最终完成而至“人书俱老”之境,直逼南北朝高手,有目共睹。正如其自称:“汉后隋前有此人”,信然!

上溯秦汉,下开风气,篆隶行融会贯通

赵之谦于篆书,或因其学篆刻,最初源自邓石如、吴让之,其次受同事胡澍影响。当时的篆刻,皆以小篆入印。赵之谦亦学此而只擅长小篆,大篆作品极少,能见得到的仅一横额,故不足论。清代善篆书者以邓石如为第一,这在赵的时代已成定论。其他如王澍、洪亮吉、钱坫、孙星衍等篆书高手,皆重玉筋篆,乏变化,不合赵之谦性格,故不为赵所重。

邓之后,张惠言、吴让之、德林传其篆法。而同事好友胡澍则于此道有专长。赵在五十四岁为弟子钱式临《峄山碑》册时写道:“峄山刻石北魏时已佚,今所传郑文宝刻本拙恶甚。昔人陋为钞史记,非过也。我朝篆书以邓顽伯为第一,顽伯后近人惟扬州吴熙载及吾友绩溪胡觰甫。熙载已老,觰甫陷杭城,生死不可知。觰甫尚在,吾不敢作篆书。今觰甫不知何往矣。钱生次行索篆法,不可不以所知示之,即用邓法书绎山文,比于文宝钞史或少胜耳。”这其中透出种种信息,其中根本性的则是师法邓石如。然而,赵之谦与吴让之的最大区别,便是不墨守成规,师法邓石如而不死守邓法,化人为己用。他评邓石如,天分四,人力六;而包世臣天三人七;吴让之天一人九;自己则是天七人三。凭天分则在诸人之上。因此,从心底里,他也不服邓石如,以为经过努力,除却“起讫不干净”五字病,则有邓、包诸君不能到者。赵之谦三十四岁临《峄山碑》册及前后篆书作品,结构在邓石如、胡澍之间,笔力尚乏沉雄。中年为鹤年临李阳冰《城隍庙碑》等篆隶二体团扇中篆书,将结构美化到了一个极致,在邓石如、吴让之、胡澍之外,别出新意。而此新,则主要在于“结构”之美。u3000隶书对于赵之谦,从某种意义上讲是附带性的书体。他曾说:“生平因学篆始能隶,学隶始能为正书。”正书—北魏书是赵之谦用力最勤、亦最得意者,自称“仅能作正书”,篆隶则是为正书的学习作铺垫。当然,这只是一种说法,而实际上赵之谦的篆书已如前述,而隶书亦自成家。

赵之谦于隶书涉猎很广,从其传世作品中便可知其所学。先后临书有:《石门颂》《樊敏碑》《三公山神碑》《刘熊碑》《封龙山碑》《武荣碑》《魏元平碑》《成阳灵台碑》等等。从三十五岁至五十岁以后,作品中皆有临汉碑者。三十五岁进京后,广搜碑版。曾为沈均初藏《刘熊碑》作详细考证,以天一阁宋拓本及翁方纲摹刻江秋史巴予籍双钩本为底本,逐一校勘,并作释文题记。又别出双钩之法,大量钩摹汉碑刻石。其中有《二金蝶堂双钩汉碑十种》,皆稀见刻石残字。四十五岁为李文田补摹《西岳华山庙碑》残本九十六字,即因“旧双钩本”,可知其早年亦曾钩过《西岳华山庙碑》。他在三十五岁时刻《会稽赵氏双钩本印记》,作铭云:“不能响莪能双钩,但愿文字为我留,千载后人来相求。”可知,赵之谦于隶书,用功亦勤矣!赵之谦初学邓石如,而后上溯汉碑。以赵之性格,不死守一法,更不拘于某家某体,甚至某碑,故其师法汉隶,终成自家面貌。其初期作品能见到的约三十五岁前后作,尚欠火候,或形似古人而已。中年《为幼堂隶书七言联》(40岁)、《隶书张衡灵宪四屏》(40岁)、《为煦斋临对龙山碑四屏》(41岁),则已入汉人之室,而行笔仍有邓石如遗意。晚年如正书,如篆书,沉稳老辣,古朴茂实。笔法则在篆书与正书之间,中锋为主,兼用侧锋。行笔则寓圆于方,方圆结合。结体扁方,外紧内松,宽博自然。平整之中略取右倾之势,奇正相生。

赵之谦作品最多、传世最广的是行书。三十五岁前作品多行书,皆自颜体,细审之,与何绍基有同出一辙者,温文尔雅,雄浑而洒脱。三十五岁时,在四月为厚夫作行书七言联:“参从梦觉痴心好,历尽艰难乐境多。”还依然颜面,而在一个月之后为子莼作行书八言联:“春云乍阴,窗外疑夕;午睡未足,枕中游仙。”则开始疏远“颜风”了,在十月作篆书四言联为魏稼孙补款时,则字形由长方变方扁,虽然点划还未完全脱离“颜风”,而已由量变开始质变。三十六岁之后此种颜体行书便再不复作。三十七岁前后以北碑法试作行书,多牵强之处,其自评之“起讫不干净”五字病,在这一时期可以明显看得出,转折不自然,笔力亦靡弱。众所周知,赵之谦北魏风行书是其独创,前无古人。邓石如开北魏书风气,而其行草则不作中锋行笔,而用卷锋,裹笔而行。包世臣亦然,字型则未脱唐人风范。唯有赵之谦,始将北魏书笔法直接运用到行书之中。因此,它没有前人所遗留下的“参照物”,而且由于北魏书独特的用笔方法:卷锋加侧锋转换为中锋,很难于连贯。对此,赵首先是在“文稿”小行书,或者说小字落款中得以解决。四十岁前后的款书已经自然老到而全然无生硬之处,虽笔力还不够浑厚,而行笔已无不畅。从某种意义上讲,其行书作品的完全成熟要晚于正书、篆书以及隶书,是最后才得以羽化成形的。四十五岁以后,心手双畅,已能随心所欲,故而一任自然,从笔驱毫,挥洒自如。赵之谦曾自称:“行书亦未学过,仅能稿书而已”。其实赵之谦晚年作品中行书占八九成,是其作品之重心。只是世间以北魏正书论赵之谦,而忽略其它书体,以至于视北魏风行书为“赵之谦北魏书”,而不予以区别。大凡有成之书家,必自正书入,而以行书结。王羲之、颜真卿、苏东坡、赵孟緁、董其昌……,皆如此。近代书法,多挂轴于墙面来欣赏,更是注重行书作品。尽管赵以北碑名世,传世仍以行书为多。这大概是世人对书家的要求。

一个人的书风,各种书体最终如果能得到统一,则其必具独到风格。五十岁之后的赵之谦,尤其是他最晚年的作品,各种书体均已达到了“人书俱老”的境界。所可惜的,是赵之谦平生少作草书,从中年草书《为犍汀草书集圣教序联》观之,浑厚质朴中见飘逸,亦全出自北魏笔法。

绘画生涯

知前人到处到前人未到处—赵之谦绘画

曾见赵之谦与任熊(渭长)(1823~1857年)合作之画。如果我们将赵之谦三十一岁所作的《为元卿花果图册十二开》(上海博物馆藏)和《为英叔花卉图册十四开》(故宫博物院藏)与任熊的《姚大梅诗意图册一百二十开》(故宫博物院藏)和作于大碧山馆的《花卉图卷》(故宫博物院藏)相比,不难发现两者的诸多共同之处。牡丹等花卉的画法几乎一样。勾勒后设色,方法也相同。各种花卉绵密穿插,布置大开大合也非常相近。两人的绘画技法、绘画观念是相通的。赵在《为元卿花果图册十二开》中题道:“任渭长死,吾谁与语。”两人都是浙江人,且有共通的友人—大碧山馆主人丁文蔚(字蓝叔,1827~1890年)。丁与任是同乡,皆为萧山人。丁与赵曾结拜为兄弟,丁蓝叔长于诗,也擅长书画,与任、赵有同好,画风也相近,由此也可知他们之间的交往。可以推想,赵早年或受过任的影响,曾一起作画,互论画理。

对古典绘画用功

从他的画中题款,我们可以看到他所取法的画家有:吴镇、李鱓、张彦、马元驭、恽寿平、张敝、王武、蒋廷锡、陈洪绶、寄尘、李方膺、金农、邹一桂、周之冕、陆治、高凤翰、边寿民、王蒙、钱载、王宸、沈襄等等。这其中,提及最多的当是李鳝,其次是恽寿平、徐渭等。

赵之谦画作

清代早些时候花鸟画,以恽南田为代表,研求没骨法,上追北宋徐崇嗣画风,设色典雅明丽,开时代新风。一时形成“南田派”。“扬州八怪”出,一洗南田派末流纤弱风气,以写意法作画,气势恢宏。他们学习徐青藤、陈白阳以及八大山人,以书入画,追求书写效果,重其神而轻其形,一时间在民间广为流行。“扬州八怪”之后,写意画也趋颓势。至道光年间,画界相当沉寂。赵之谦正是在这个时期出生的。他在大约同治元年(34岁)时为又溪作行书四屏,其中一屏录十岁时的诗句,称:“此仆十岁题指画《松月生凉图》句也。”据此可知赵在少时便用功于绘画。从他传世画作观,他曾对恽南田的没骨画法用功极深。他的勾线、设色及写生造型能力都非常好,评者称其“青年时习恽寿平画法”。但赵之谦更长于分析综合,他把恽南田的没骨画法与“扬州八怪”的写意画法相结合。特别是汲取李复堂(鳝)小写意的手法,以“南田”设色出之。将清代两大花鸟画流派合而为一,创造出新的风格。由于他书法功力深厚,线条把握精到,以这种富有金石气的笔法勾勒,粗放厚重而妙趣横生。运用各体字体题款,长于诗文韵语,这也是他高出其他清末画家,成为绘画巨匠的一个重要因素。他是诗书画印有机结合的典范。

综观赵的传世画作,最令人赞叹的就是他的绘画题材,画前人所未画。三十三岁时为避战乱而客居温州一带,在那儿见到了新奇的花卉和海产品,他将所见一一写入画中,从而大大开拓了绘画的题材。他的《异鱼图》、《瓯中物产卷》、《瓯中草木图四屏》等等,成了中国绘画史上不朽的杰作。

由于他高超的艺术成就,以上海为中心的艺术家们,特别是吴昌硕等新一代受赵之谦影响,逐渐形成了崭新的流派—海派绘画。潘天寿在《中国绘画史》中这样写道:“会稽撝叔赵之谦,以金石书画之趣作花卉,宏肆古丽,开前海派之先河。”事实上,赵之谦的影响不只限于海上,肖俊贤、陈师曾等北派巨匠们也一样受过他的影响。

篆刻生涯

不以印传盛年息刀—赵之谦篆刻

尽管赵之谦一生所刻不到四百方印作,但他已站到了清代篆刻的颠峰。其中诸多的历史经典,影响着后来的吴昌硕、黄牧甫、任颐、赵叔儒、易大厂,直至这一百多年的整个篆刻史。

现代意义上的篆刻艺术始于明,盛于清中期,以丁敬、邓石如为代表,开派立宗,形成两大体系:浙派和皖派。浙派有西泠八家,赵之谦初学篆刻之时,赵次闲、钱松还在世,皖派则有吴让之。赵之谦家在绍兴,离杭州不远,在当时的交通以及社会环境下,受地域影响,从浙派入手,便成为必然。事实上赵之谦是从学陈曼生开始的。他三十六岁时说:“余少学曼生,久而知其非,则尽弃之。”(《杭四家印谱〈附二陈〉序》)有一点可以肯定,他弃曼生,却没弃浙派。在三十四岁与魏稼孙在福州相遇之前,一直有仿浙派的作品。这期间的作品,大约有近百方传世。现在能见到最早的有年款的作品是二十四岁的两方:《躬耻》《理得心安》。此时印风明显是浙派,但很快就发现有邓石如的皖派风格的出现。二十六岁前后刻的《陶山避客》,款称:“学完白山人作。此种在近日已如绝响。俗目既托为文何派,刻印家又狃于时习,不知几理,可慨也。”同期所刻的《蕺子》也是仿邓石如,而另一方《付以豫茂臣氏之印信》则称“略有秋景陁意”。约同年刻的《以豫白笺》和二十七岁刻的《郭承勋印》又明显是汉印风。由此可见,这一时期的作品是介于浙派、皖派、汉印之间,摇摆不定的。然而,他不满足于浙派、皖派和汉印,而是在寻求浙、皖两派合处的同时,上溯秦汉,进而将触角伸向汉碑汉镜等等。其取法之广,是前无古人的。辛酉冬,避乱温州的赵之谦应在福建为官的老友付节子的邀请,航海到了福州。次年三月,魏稼孙来访,二人一见如故,结为金石交。二人的结交,对于赵之谦篆刻艺术来说,具有极为深刻的意义。

魏稼孙虽不刻印,却对印学有精解,且好集印谱。赵之谦印名在外,魏早为之心仪。相见之初,互赠诗稿,赵为作书画。之后,一起探讨印论,并请赵为其刻印。赵之谦精于篆刻,而不好刻印,“以少有合故”(《何传洙印》款)。即便遇到魏稼孙这样的知音,也不轻易奏刀。魏稼孙深知其为人,故以激将法迫使其刻印。首先,魏提出为赵集印谱,索赵的旧作,所集不过几十方,不足以成谱。而且面对旧作,赵之谦自己也不能满意。为此,赵之谦开始了他一生中最为批量性的刻印,为自己,为魏稼孙,也为付节子等好友们刻。其次,二人探讨印论时,魏稼孙或有意将赵与丁敬、黄易等前辈高手相比,以为赵不及丁黄,这样激起了赵要与古人争雄的创作心理。赵在为魏刻《魏锡曾》、《稼孙》对印时,刻款道:“稼孙目予印为在丁、黄之下,此或在丁之下、黄之上。”又在《赵之谦印》刻款云:“龙泓无此安详,完白无此精悍”。又在另一方《赵之谦印》刻款云:“完白山人刻小印,亦不如是之工”。更在《松江树镛考藏印记》刻款云:“取法在秦诏汉灯之间,为六百年来模印家立一门户。”本来就不服输,俯瞰千古的赵之谦创作欲被激发,一发而不收。他在致友人函中说:“弟在三十前后,自觉书画篆刻尚无是处。壬戌以后一心开辟道路,打开新局。”这种创新欲望,应该说与魏稼孙的促使不无关系,而为赵编印谱是个关键性契机。魏稼孙为赵集《二金蝶堂印谱》是壬戌夏开始的。赵之谦大量创作也是从这时开始的。约半年而成初稿。次年的秋冬魏至京小住,新增部分作品,而后随刻随寄,直到甲子年,才完成印谱。在壬戌、癸亥、甲子(34至36岁)三年中,赵为魏稼孙刻二十多方,为同年同事老友胡澍刻近二十方,为金石家好友沈均初(应读为韵初)刻三十余方。加上自用印及为其他好友的所刻之印,三年刻印二百余方,占赵之谦一生刻印的一半多。

大批量的精心创作,直接的原因应该是为了补充《二金蝶堂印谱》,另外一个原因,是篆刻前辈吴让之的存在和刺激。

与吴让之交谊

吴让之(1799~1870年)长赵之谦三十岁,是当时惟一的前辈篆刻巨匠。魏稼孙在决定编《二金蝶堂印谱》之初,便拟请吴作序。癸亥夏秋之际,魏专程到泰州访吴让之,出示《二金蝶堂印谱》初稿,吴应请为作序,中云:“刻印以老实为正,让头舒足为多事。以汉碑入汉印,完白山人开之,所以独有千古。先生所刻,已入完翁室,何得更赞一辞耶。”赵之谦得印谱序后,以为吴对自己的评价并不如想象那么高,仅称自己“已入完翁室”。这对赵之谦来说恐怕是个不小的刺激。也促使他去开创新局,超越皖派。

这期间的二百方作品已看不到浙派风格了,而且形式多样,变化丰富,某些印章反差极大。印风虽然未能统一,却能反映出赵之谦一心想要开辟道路的追求。

约三十四岁刻的《悲翁》,款云:“由宋元刻法迫秦汉篆书。”—追求“书从印入,印从书出”,强调刀笔的统一和秀美的结体。三十五岁刻的《会稽赵氏双勾本印记》,《之谦》连珠印,《二金蝶堂藏书》等等,是其中精品。约同年刻《魏锡曾印》,款云:“此最平实家数,有茂字意否?”—追求汉印平实中见朴茂的境界,开赵叔儒、陈巨来为代表的近代海派印风。此类以汉印为蓝本的作品是这个时期赵之谦白文印的主要取向。同年的《二金蝶堂》,三十五岁刻的《赵之谦印》,三十六岁刻的《吴潘祖荫章》等等,皆为此类精品。

约三十六岁刻的《郑斋所得》,款云:“略似六国币。”—取法汉金文,追求线条的爽朗,结构的巧妙,平中寓奇。《灵寿华馆》、《镜山所得金石》等此类名品,开黄牧甫印风。三十五岁刻的《寿如金石佳且好兮》,巧妙构思也是黄牧甫印风的基础。

三十五岁刻的《积溪胡澍川沙沉树镛仁和魏锡曾会稽赵之谦同时审定印》—以《莱子侯刻石》为形式,以篆书为形体,追求古拙浑厚,启吴昌硕印风之萌。《灵寿华馆》(款称法啶君开褒斜道碑)等印是为同类。

三十四岁刻的《锡曾审定》,继三十一岁刻《丁文蔚》之后,再次尝试单刀直入,开齐白石之先河。

三十五岁刻的《巨鹿魏氏》,加十字界格,师法秦印,强调刀笔并重,在邓石如的基础上更进一步,真正去接近秦印,古典而现代。在此之前的所谓“师法秦汉”,是只师法汉印而已。这种实践,为吴昌硕及以后的印人提供了新的模式。新发现的《灵寿华馆所藏金石记》属于此类。三十七岁之后直至四十四岁的八年间

虽然也为自己刻了若干好章,有三十八岁刻的《为五斗米折腰》,约四十一岁刻的《安定佛再世坠落娑婆世界凡夫》,四十三岁刻的《汉学居》,四十四岁刻的《金石录十卷人家》等等,这是他印风逐步走向成熟的时期,可惜,八年间所刻也不到七十方。

在十年赶考,四次礼部试均告失败之后,四十四岁的赵之谦心灰意冷,转求实务,呈请分发,以国史馆誊录议叙知县分发江西。为官是他的理想,他决心要去做一位受百姓爱戴的好官。为此,他放弃了自己经营多年的爱好—篆刻。在壬申春(44岁)为潘祖荫刻《金石录十卷人家》,又为胡澍刻下《人书俱老》之后,南下赴任,从此就“誓不操刀”(赵的江西任上同事张鸣珂《寒松阁谈艺琐录》)。五十四岁为潘祖荫刻《赐兰堂》刻款中称:“不刻印已十年,目昏手硬。”这是赵之谦赴江西之后唯一所刻的印章,也是其一生中最后一方章。

缺乏知音大概是他在江西不刻印的一个重要原因,他好像是失去了篆刻创作的原动力。观其一生所刻,皆是为自己及亲朋好友所作,绝无泛泛的应酬作品。他曾在杭州(42岁)以字画为生,晚年也有过应酬,但却从未以篆刻鬻食,这表明了他不愿以篆刻为生的态度。也可知其对篆刻艺术爱好的纯粹。

我们不能不为他惋惜,毕竟他是在盛年息刀的,这是赵之谦的一件憾事,也是篆刻史上的一件憾事。

在晚清的艺坛上,出了一个书画篆刻都使人为之耳目一新的全能大师,那就是众所周知的赵之谦。在书法上,赵之谦不仅精于隶书、楷书,并且对于篆书和行书也极擅胜场。有意思的是,他在《与梦醒书》中却对自己的各体书法作出了这样的自评:“于书仅能作正书,篆则多率,隶则多懈,草本不擅长,行书亦未学过,仅能稿书而已。然平生因学篆而能隶,学隶始能为正书。”这除了隐约表示了自己于书法擅长篆、隶、楷之外,对于行、草书则有些自谦。但事实又怎样呢?单就他的行书来看,其实造诣是很高的。从整体着眼,他的行书笔墨腴润,风致潇洒,有着强烈个人风格的“创新”一面,又有着符合大众欣赏习惯的“从俗”一面,可谓推陈出新、雅俗共赏。现藏日本的《吴镇诗》一帖,堪称他的行书代表作之一。作为介于楷书和草书之间的行书来说,在创作时既要有跌宕的风致,又要有翩翩的运笔技巧,然后才能得心应手,合情调于纸上。赵之谦在此帖中表现出来的用笔基调,无疑是扎实而又灵动的。说其扎实,无论是点画波磔,无论是提按顿挫,全都起讫分明,交待得清清楚楚,毫无含糊拖沓的地方,可见书写之时精神是很贯注的;说其灵动,落笔重时不浊不滞,落笔轻处血脉流贯,游丝掩映,又颇得得心应手之妙。至于用锋的偏正藏露,也是随机应变,交替互出,不主故常的。而在用笔上最有特色的,则更是表现在丰腴而不剩肉、清劲而不露骨上,这是《吴镇诗》中用笔难能可贵的地方。

再从结字来看,也是很具匠心的。在每一个字中,都有一个精神绾结的中心,然后再由中心舒展四旁,这就是所谓的敛放。如“暮云多萧森”句,每一字的精神绾结处,差不多都凝聚在字心的中心偏上部分。当然这是就常规而言的,其中反其道而行之的地方也不少,于此可见其随机应变之妙了。作品中疏处可以走马,密处不使透风。如“爱”字的上密下疏,“澹”字的左疏右密,等等,也是较为典型的。因此造成了一种艺术上布白与留黑的强烈对比,茂密和疏朗的强烈对比。在用笔的轻重肥瘦方面,如果是左侧不足的便肥重其左侧,右侧不足的则肥重其右侧,其他上下内外等也多参用这一方法,如“风”字夸张其左垂撇,“钺”字夸张其“金”旁,于此颇见赵之谦的匠心独运。

在帖学渐衰、碑学兴起的时代,赵之谦不但在理论上加以阐发,为北碑盛行推波助澜,并以创新的北碑书法横扫了因帖学及馆阁体造成的媚弱书风,其功大焉。赵之谦北碑风貌的书法,在其四十岁前后已臻成熟。他取诸碑之长,领悟笔意,尤重精神气骨。

当代书坛泰斗沙孟海先生在其《近三百年书学》一文中评道:“学邓石如篆书的莫友芝最好,赵之谦、吴熙载其次”。

赵之谦作品非常受收藏家的欢迎,尤其是日本和港台、东南亚地区的收藏家。他的作品传世不多,又不易临仿,买家感到放心,因而价格高而稳定。在香港市场,赵之谦的作品价格起点就比较高,1986年刚出售时就达到45000港元,1987年仅一幅扇面就达到4万港元。1989年仅出售过两幅作品,一幅是《隶书》四屏,达到20万港元;另一幅是《岁朝清福》横披,达到21万港元。1990年也仅见到两幅作品出售,一幅是《牡丹书法》扇面,38500港元,另一件是《花卉》四屏,一举达到352万港元。这件作品极其精美,四幅画中分别绘有牡丹、紫藤、桂花、梅花、色彩鲜丽、画面洋溢着一种喜气,引起购买者的极大兴趣,竞争十分激烈。这件作品创下了清代画家作品的最高售价记录。赵之谦书法竹刻作品十分罕见,图册中所示之件系美国亚洲文化学院艺术中心文库(崇德宣印堂珍藏)。

后世纪念

12月21日上午,“致敬撝叔——纪念赵之谦诞辰190周年书法邀请展”在浙江绍兴的柯桥美术馆开幕。

广东省博物馆 简介

广东省博物馆是一座省级综合性博物馆。旧馆于1957年开始筹备,馆址定在文明路6号(今215号)。该址曾是清代广州贡院,后为全国重点文物保护单位——国民党“一大”旧址(含革命广场)和广东省文物保护单位——红楼、中山大学天文台所在地。旧馆占地面积4.3万平方米,陈列大楼设计原是“U”形建筑,主楼向东,右为南副楼,左为北副楼,建筑面积约1.4万平方米。南副楼于1959年上半年落成,楼高三层,面积3500平方米。主楼和北副楼后因经济困难,没有建成。1959年10月1日,广东省博物馆及所辖的广州鲁迅纪念馆正式对外开放。改革开放以后,为适应人民群众日益增长的文化需求,广东省博物馆决定在原址上建设新的陈列大楼。1992年10月新陈列大楼落成,总建筑面积18700平方米,其中新建大楼12300平方米,陈列面积达6000平方米,为原楼的4倍。 开馆以来,广东省博物馆推出了许多产生过重大社会影响的大型展览,如《广东历史文物展览》、《广东出土文物展览》、《广东省改革开放成就展览》、《商承祚先生捐赠文物精品展览》、《刘少奇光辉业绩展览》等。馆内的基本陈列有:《广东历史大观》、《漆木精华——潮州木雕艺术展览》、《南海海上丝绸之路》、《广东珍稀动物展览》、《鲁迅生平与纪念》、《国民党“一大”与第一次国共合作史料陈列》等。这些根据广东历史文化特点和馆藏优势推出的展览,充分体现出岭南文化悠久的历史文化积淀和丰富的自然资源。除此之外,我馆每年还不定期地推出一些各具特色的临时展览。

从开馆到2009年,累计举办陈列展览300多个,自1985年至2004年近二十年间,平均每年举办8-9个陈列展览,接待观众数百万人次。 在保管收藏文物方面,通过征集、收购、划拨等多种渠道,广东省博物馆的藏品从无到有,从少到多,截至2016年12月藏品总数已达17.27万余件(套),包括文物和古籍130785件(套),自然标本41960件。其中,中国历代陶瓷和书画无论是数量还是质量均居全国博物馆前列,而广东出土文物与金木雕、端砚的收藏最为丰富,也最具地方特色。近年来,广东省博物馆尤其注重三大民系(广府、客家、潮汕)民俗文物的调查征集,以进一步提高藏品质量、强化地域文化特色为圭臬。 跨入新世纪,广东省博物馆迎来了千载难逢的发展机遇。2003年,广东省委、省政府决定投资9亿元在广州珠江新城建设广东省博物馆新馆。广东省博物馆新馆项目是广东省“十项工程”的重点建设项目和建设文化大省三大文化设施之一。新馆濒临珠江,坐落在珠江新城中心区南部,新城市轴线东侧,与西侧的广州歌剧院以及中央林阴大道、滨江绿化带一起构成广州文化艺术广场。新馆规划总用地面积4.1万平方米,地面部分建筑面积约4.8万平方米,地下部分建筑面积约1.5万平方米,合计约6.3万平方米。

新馆建筑主体的设计外观呈方正的玲珑盒形,采用巨型屋面悬吊式钢桁架结构,空间组织概念源于广东传统的工艺品象牙球。新馆建筑将藏品管理、陈列展览、教育与综合服务、业务科研、行政管理、安全保卫、机电设备、地下停车场等八大功能系统有机地整合在一起。建筑充分考虑智能化要求,设备齐全,设施先进,采用了综合安防、楼宇自动化等安全系统和恒温恒湿空调、智能化照明等文物保护系统。此外,设计也充分考虑了节能环保因素,在建材选料、设备选型等方面,注重节能环保新材料、新工艺、新技术的使用,并尽可能利用珠江新城提供的区域公共服务。 新馆的展厅在布局设计上为陈列展览提供了高差5米到22米不等、没有结构柱的大空间,使陈列布展的创造性得以充分发挥。展览以广东历史民俗、艺术、自然为主要陈列方向,包括历史馆、艺术馆、自然馆三部分,另外配置有陈列展览系统、藏品管理系统、教育和综合服务系统、业务科研系统、安全保卫系统和行政管理系统等。完善的基础设施和先进的管理系统将使新馆成为国内领先、国际一流的大型综合性博物馆。作为广东省三大标志性文化设施之一,广东省博物馆新馆对于营造广州市的文化氛围、体现广州华南文化中心的地位、加强国际文化交流、以及使广州成为现代化国际大都市都有非常重要的作用。

相关作品推荐

赵之谦

赵之谦