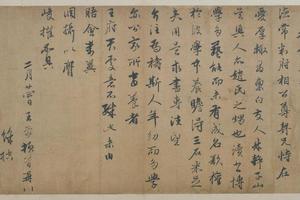

至正辛卯(十一年,1351)

找回密码

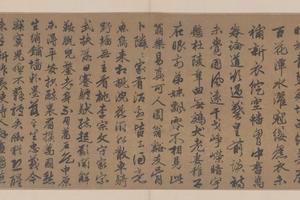

王蒙(款)

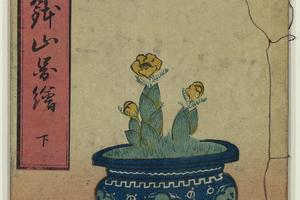

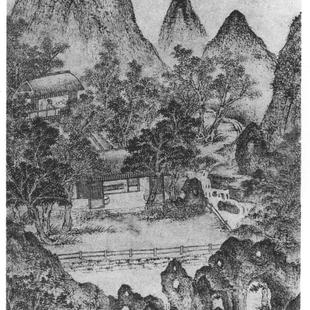

天香深处图

天香深处图

-

作者

-

收藏者

上海博物馆

上海博物馆 -

分类未分类

-

创作年代

天香深处图 简介

王蒙 简介

王蒙(1308-1385年),字叔明,号黄鹤山樵,吴兴(今浙江湖州)人。元朝画家。赵孟頫外孙。

元末弃官,隐居杭州黄鹤山(今浙江杭州临平),自号“黄鹤山樵”,直至晚年才下山出仕,于明初任山东泰安知州。洪武十八年(1385年),因“胡惟庸案”牵累,死于狱中。

王蒙的山水画受到赵孟頫的直接影响,后来进而师法王维、董源、巨然等人,综合出新风格。王蒙与黄公望、吴镇、倪瓒合称“元四家”。兼攻人物、墨竹,并擅行楷。存世作品有《青卞隐居图》《葛稚川移居图》《夏山高隐图》《丹山瀛海图》《太白山图》等。

人物生平

王蒙年轻时隐居黄鹤山(今杭州皋亭山)几十年,过着“卧青山,望白云”的悠闲生活。元末,张士诚据浙西,曾应聘为理问、长史。弃官后隐居临平(今浙江余杭临平镇)黄鹤山,自号黄鹤山樵。

1368年,朱元璋推翻元朝,建立大明帝国,王蒙出任泰安(今属山东)知州,因“胡惟庸案”牵累,于大明洪武十八年(1385年)死于狱中。

主要影响

绘画特色

其山水画受到赵孟頫影响,师法董源、巨然,集诸家之长自创风格。作品以繁密见胜,重峦叠嶂,长松茂树,气势充沛,变化多端;喜用解索皴和牛毛皴,干湿互用,寄秀润清新于厚重浑穆之中;苔点多焦墨渴笔,顺势而下。

王蒙创造的“水晕墨章”,丰富了民族绘画的表现技法。他的独特风格,表现在“元气磅礴”、用笔熟练、“纵横离奇,莫辨端倪”。《画史绘要》中说:“王蒙山水师巨然,甚得用墨法”。而恽南田更说他“远宗摩诘(王维)”。常用皴法,有解索皴和牛毛皴两种,其特征,一是好用蜷曲如蚯蚓的皴笔,以用笔揿变和“繁”著称;另一是用“淡墨钩石骨,纯以焦墨皴擦,使石中绝无余地,再加以破点,望之郁然深秀”。

人物影响

王蒙所作对明、清山水画影响甚大,仅次于黄公望,后人将其与黄公望、吴镇、倪瓒合称为“元四家”。对明清及近代山水画影响甚大。

历史评价

元末明初画家倪瓒:临池学书王右军,澄怀观道宗少文。王侯笔力能扛鼎,五百年来无此君。(《题王叔明<岩居高士图>》)几梦山阴王右军,笔精墨妙最能文。每怜竹影摇秋月,更爱山居写白云。秘笈封题饶古趣,雅怀萧散逸人群。(《寄王叔明二首》)

明代书画收藏家张丑:王叔明小画一帧(《岩居高士图》),首题岩居高士,次题黄鹤山人,王蒙为雅宜山中陈惟寅画,笔法秀雅,积墨清润,点染之间,咫尺千里,自非胸襟洒落,心手和调,断断不能以成斯图,益知名下无虚士。(《清河书画舫》)

明代学者方孝孺:吴下王蒙艺且文,吴兴文敏之外孙。黄尘飘荡今白发,典刑远矣风流存。华亭米芾称善画,每观蒙画必叹诧。谓言妙处逼古人,世俗相看倍增价。昔年夜到南屏山,高堂素壁五月寒。壁间举目见修竹,烟雨冥漠蛟龙蟠。呼童秉烛久不寐,细看醉墨王蒙字。固知蒙也好天趣,画师岂解知其意。分枝缀叶人所知,要外枝叶求神奇。(《题叔明墨竹》)

明代文学家王世贞:山水至大小李一变也,荆、关、董、巨又一变也,李成、范宽又一变也,刘、李、马、夏又一变也,大痴(黄公望)、黄鹤(王蒙)又一变也。(《艺苑卮言》)

明代书画家董其昌:其画皆摹唐宋高品,若董巨、李(成)范(宽)、王维,备能似之。若于刻画之工,元季当为第一。(《画禅室随笔》)

明末清初画家石涛:余向时观大痴为云林所作《江山胜览》卷子,一丘一壑无不从顾虎头、陆探微、张僧繇中来,发明此道,运笔道举,点画新奇,此是前人立法不凡处。大痴、云林(倪瓒)、黄鹤山樵一变,直破古人千丘万壑,如蚕食叶,偶而成文,谁当着眼?(《跋汪秋涧摹黄大痴江山无尽图卷》)

清代画家布颜图:其(笔力)坚硬如金钻镂石,利捷如鹤咀划沙,亦自成一体。(《学画心法问答》)

中国近现代国画家黄宾虹:山水得巨然墨法,用笔亦从郭熙卷云皴中化出,秀润细密,有一种学堂气,冠绝古今,秾郁如王右丞,不涉舅氏鸥波之蹊径。极重子久,奉为师范。生平不用绢素,唯于纸上写之。得意之笔,常用数家皴法,山水多至数十重,树木不下数十种。径路纡回,烟霭微茫,曲尽幽致。

当代山水画家谢稚柳:王蒙的画派善变而多样化,从他有修养的笔墨来看,对真实的描写是热情的。他的笔势是如此的多样化。卷曲如蚯蚓的皴笔,是强调了董源的一端,绞缠着线条和繁密小点子,其中的一端又结合了巨然的。许多破而毛近乎是点子的皴笔更吸收了燕文贵的笔意。焦墨的粗线条,又是从李、郭而来。这些对写实奏效的技法,都在他网罗之中,联合在他的阵容里,独立而扩展了起来,都形成为一体,使它的情景有变化而又丰富。

山东大学艺术学院国画教研室主任安祥祥:王蒙在四家中属于风格变化最多的,也是四家中最具“画家”感觉的。(《吴镇艺术的审美品格研究》

主要作品

传世的代表作《青卞隐居图》、《春山读书图》,上海博物馆藏;《葛稚川移居图》《夏日山居图》,北京故宫博物院藏;《秋山草堂图》,台北故宫博物院藏。代表作品还有《湘江烟雨图》《深林叠嶂图》等。诗文、史学亦精。今存诗集《草堂雅集》。

《青卞隐居图》,1366年作,纸本,水墨,纵141厘米、横42.2厘米,董其昌誉为“天下第一”。该画层峦叠嶂,自下而上布满整个画面,用笔随意,用色典雅,林木山石的局部感觉极佳,整体效果则显得零碎,山峰造形也稍嫌奇特,适合近看而不适合远观。

人际关系

外祖父赵孟頫、外祖母管道升、舅父赵雍、表弟赵彦徵,都是元代著名画家。

上海博物馆 简介

上海博物馆创建于1952年,原址南京西路325号旧跑马总会,1959年10月迁入河南南路16号中汇大楼,现址黄浦区人民大道201号。

1993年8月,上海博物馆新馆开工建设,1996年10月12日全面建成开放。上海博物馆建筑总面积39200平方米,占地面积1.1万平方米,地下二层,地上五层,高29.5米,总投资5.7亿元。新馆是方体基座与圆形出挑相结合的建筑造型,具有中国“天圆地方”的寓意。馆名“上海博物馆”为上海第一任市长陈毅书写。

上海博物馆设有11个专馆,3个展览厅,陈列面积2,800平方米。馆藏文物近102万件,其中珍贵文物14万余件,其中尤其是以青铜器、陶瓷器、书法、绘画为特色。收藏了来自宝鸡及河南、湖南等地的青铜器,有文物界“半壁江山”之誉,是一座大型的中国古代艺术博物馆。

历史沿革

1950年4月,上海博物馆开始筹建。

1952年12月21日,上海博物馆正式开馆,馆址在南京西路325号,隶属上海市文物管理委员会。

1953年7月,上海博物馆划归上海市文化局领导。

1959年,迁至河南南路16号(原中汇银行大厦)。

1960年9月,上海市文管会与上海博物馆合署办公,两块牌子,一套班子。

1987年1月,上海博物馆升格为副局级单位。

1988年10月,上海市文物管理委员会恢复独立建制,上海博物馆仍旧划归市文管会领导。

1991年,在龙吴路1118号建造4000平方米文物仓库。

1992年,在虹桥路1286号建立上海博物馆分馆——中国钱币馆。同年,中共上海市委和上海市人民政府决定上海博物馆建造新馆,选址在人民广场中轴线南侧人民大道201号。

1993年8月,上海博物馆新馆开工建设。

1995年,新馆局部建成,试行开放。

1996年10月12日,新馆全面竣工,举行开馆仪式。

2016年,翁万戈把南宋画家梁楷《道君像》捐售给了上海博物馆。

2018年10月,被评为全国中小学生研学实践教育基地。

2020年3月18日,上海博物馆东馆建设项目已经复工。

建筑格局

上海博物馆陈列面积共计12000平方米,一楼为中国古代青铜馆、中国古代雕塑馆和展览大厅;二楼为中国古代陶瓷馆、暂得楼陶瓷馆和展览厅;三楼为中国历代书法馆、中国历代绘画馆、中国历代玺印馆;四楼为中国古代玉器馆、中国历代钱币馆、中国明清家具馆、中国少数民族工艺馆和展览厅。

馆藏精品

上海博物馆的基本定位是中国古代艺术博物馆,其收藏、展览和研究以中国古代的艺术品为重点。历经半个多世纪的发展,馆藏文物近102万件,其中珍贵文物14万余件 ,其中一级文物717件,二级文物34505件,三级文物107992件。

科研文化

出版读物

1976年以来,上海博物馆先后与南斯拉夫青春出版社,日本讲谈社、香港三联书店、日本NHK放送协会出版社、日本平凡社、香港大业公司等出版机构联合出版了《上海博物馆》、《青花釉里红》、《上海博物馆藏宝录》等12种大型图录和专著。

1985年以来出版了出国展览图录28种,既有综合性论述,又有每件展品的具体介绍,有的有几种文本。另出版了《上海博物馆藏画》、《上海博物馆藏青铜器》、《上海博物馆藏瓷选》、《上海博物馆藏法书》、《上海博物馆藏明清扇面》等图录和专著92种。

1987年,上海博物馆为庆祝建馆35周年,集中出版了《上海博物馆藏青铜镜》、《青花釉里红瓷器》、《恽南田书画图集》、《中国书画家印鉴和款识》、《崧泽——新石器时遗址发掘报告专集》等10种。

1990年出版了《清初四高僧精品集》大型图录。

1994年出版的《上海博物馆藏钱币》8册图录。

学术期刊

1985~1988年,编印了《国外自然科学与文物考古技术》情报资料14期。

1989年创办了《文物保护与考古科学》期刊,它既是实验室的研究通报,又是全国性的、唯一的文物保护技术的专业学术刊物。

文物修复

1958年上海博物馆设立文物修复工场,主要是修复、复制馆珍藏品,同时也为其它博物馆和国外博物馆修复文物、装裱书画。截至1995年,修复了馆藏青铜器、陶瓷器1400余件,如原来残缺的商父丁卣,破碎成70多片的西周曲折雷纹卣,从废铜中抢救出来的一对残损严重的春秋早期龙耳尊,经过修复,恢复了原貌。

工场还装裱了馆藏书画1800余件,其中不少是流传有绪的重要文物,如王羲之《上虞帖》、唐孙位《高逸图卷》等,经过精心装裱,得以妥善保护。尤其是出土时已成“书饼”的《明成化说唱本》,经过文物保护科技人员与书画装裱匠的通力合作,使说唱本得以完善地保存。

所获荣誉

2020年5月,在2019年度全国博物馆十大陈列展览精品活动中,获得“优胜奖”。

2021年10月,上海博物馆的上海青龙镇遗址出土文物保护修复项目被国家文物局评选为“2021全国优秀文物藏品修复项目”。

相关作品推荐

王蒙

王蒙