找回密码

![]()

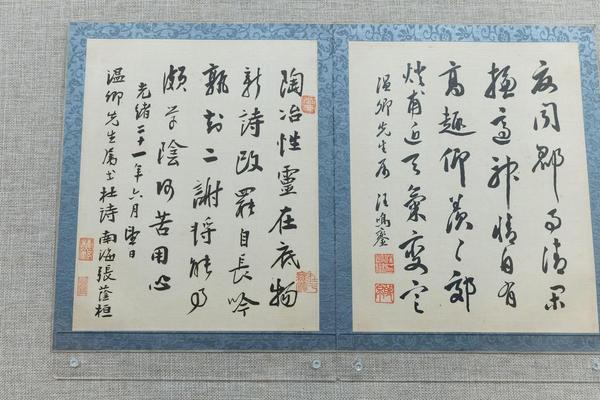

清·张荫桓

张荫桓(1837年-1900年7月31日) ,字皓峦,号樵野,又号红棉居士,晚号芋盫,广东广州府南海县(今广东省佛山市城区)人,清朝末年政治家、外交家。

张荫桓少应童子试不遇。同治三年(1864年),捐得山东知县之职,在巡抚阎敬铭、丁宝桢幕中供职,深受器重,至同治七年(1868)被保荐为道员,赴湖北总督李瀚章幕中办营务七年。后调回山东,荐为登、莱、青道员,历官山东盐运使、芜湖关道员、安徽按察使。在登莱青道任内拒英国请辟烟台之议,芜湖关道任内整顿关务。光绪十一年(1885年),派为总理各国事务衙门大臣,后左迁直隶大名道员。旋调回京,派充出使美日 [13] 秘三国大臣。在海外遇事持国体,保护侨民。光绪十六年(1890年),复充总理衙门大臣,之后更升户部右侍郎、左侍郎。光绪二十年(1894年),以全权大臣与邵友濂出使日本议和。光绪二十三年(1897年),出使英国,翌年主办铁路总矿务局。戊戌变法期间,与康有为来往甚密,支持改革。变法失败后,被革职充军新疆。义和团运动期间,被慈禧太后下令(一说载漪矫旨 [25] )在戍所处死,享年六十四岁。次年得到昭雪,开复原官。著有《三洲日记》等。今人整理有《张荫桓集》《张荫桓日记》等 。

张荫桓作为捐班出身的地方洋务派官员,后跻身卿贰、折冲樽俎,成为清季才具非凡、肩负重职的朝廷大员,是甲午战争时期清政府外交决策重要的参预者和执行者,以及戊戌变法幕后重要的推手。西方人认为张荫桓是最知外事的清廷官员之一。

人物生平

捐官入仕

张荫桓年轻时就很有才干,富有冒险精神。第一次参加县试没考中秀才,便不再应试,而是埋头外语,研究洋务,另寻作官途径。二十一岁时捐钱买了知县官衔,入山东巡抚幕府掌管文秘,以识力过人、才大心细、究心世务、治事精密晋升为道员,升任安徽按察使。

熟谙外务

光绪十年(1884年),张荫桓被慈禧太后赏识,授三品卿衔,命入总理各国事务衙门行走,跻身京堂并居要职。次年被任命为特派出使美国、秘鲁、西班牙三国大臣,侨居华盛顿三年之久,办理华工被害案获得赔偿,对西方社会进行全面考察。回国后进呈反映出使记录的《三洲日记》,任命为总理衙门大臣,兼户部侍郎,赏加尚书衔,从此一身兼负外交、财政两大重任,成为清廷重要大臣之一。按照清制,像张荫桓这样不是科班出身,又没像左宗棠那样建立特殊功勋而居高位者非常少见,这主要是靠他的才干。他多才多艺,诗文自成一家,极为当时名流称赞,擅长作画,人称有冠世之才。

光绪二十年(1894年),中日甲午战争爆发,当清军在陆海接连失利后,清廷被迫求和。12月22日,张荫桓奉旨与邵友濂为全权大臣赴日议和。次年初到达日本广岛(今下关)。2月1日,在广岛县厅与日本总理大臣伊藤博文和外务大臣陆奥宗光举行第一次会晤。日方代表置中国代表“受有议定条款,签名盖印的全权”于不顾,硬说“全权不足”,拒绝开议。翌日,以书面照会日本代表,指出中国代表有讲和缔结会商条款署名画押之全权。下午4时,双方代表举行第二次会晤。日方违反国际外交准则,攻击中国,无理刁难代表,并扣留清政府发来的电报。5日,日方政府借口广岛为军事重地,将中国代表逐往长崎。7日清政府照会日本表示愿意修改全权证书,乞求准许代表留日谈判,但日方破坏谈判之意已决,无可挽回。12日与邵友濂一起由长崎回国。

光绪二十二年(1896年),张荫桓奉命与日本驻华公使林董在北京谈判,“力争优待利益、征收税则二事”。7月21日签订《中日通商行船条约》。

力赞变法

光绪二十三年(1897年),张荫桓代表中国赴伦敦参加英国维多利亚女王在位六十年庆典,之后又去了法国、德国、俄国、美国考察。他得以将比他小二十岁的广东同乡康有为介绍给翁同龢,荐举给光绪帝。

光绪二十四年(1898年),变法议起,张荫桓与康有为“往还甚密”。京师设矿务铁路总局,被命主其事。

张荫桓多次出使外洋,了解欧美富强之理,每次归来都为光绪帝讲述,光绪帝感到受益良多,经常召见。变法前夕更是如此,仅在光绪二十四年(1898年)三月,就连续七次召见。朝中守旧派大臣弹劾他蛊惑圣上,要求将他严谴禁锢。但这并未动摇光绪帝变法的决心和对张荫桓的信任。四月二十三日,光绪帝颁布诏令,宣布变法,起用维新派人士。时人称:“是时,德宗亲信之臣以张荫桓为第一。”

作为光绪帝极为亲信的大臣,在百日维新期间,张荫桓做了四件大事:一是为光绪帝与康梁维新派上下联系:二是主持铁路矿务总局;三是条陈新政建议;四是引领日本前首相伊藤博文会见光绪帝。为此慈禧深恨之。

遣戍新疆

光绪二十四年(1898年)八月六日,慈禧发动政变,宣布训政,捉拿与光绪帝关系亲近的张荫桓,准备将其治以重罪。由于日本(伊藤博文、大隈重信都支持驻华使馆参赞林权助援救张荫桓的活动)、英国等方面的干预,张荫桓仅被罢官看管,但也使清廷更加确认所谓张荫桓“与各国勾结,为日最久”之事。在谭嗣同等六君子被害的次日(八月十四日),慈禧以“张荫桓居心巧诈,行踪诡秘,趋炎附势,反复无常”等空洞无实的罪名,下令将他“发往新疆,交该巡抚严加管束”。他在第二天即被押解上路。遣戍新疆前,张荫桓曾说:“但得终老边庭,于愿足矣。”

横罹冤酷

在义和团运动兴起、八国联军侵华的前夕,新疆巡抚饶应祺请求赦免张荫桓,招致仇视外国的刚毅、载漪等人的不满。此时,慈禧向列强宣战又求和,把怨恨倾泄到对开战有异议的大臣身上,想到曾长期与列强打交道的张荫桓,下令在戍所将其处死(一说载漪矫旨斩张荫桓于戍所,慈禧在忙乱中并不知情),时为光绪二十六年七月六日(1900年7月31日) ,他得年六十四岁。张荫桓是参与变法的朝廷大员中的惟一殉难者。他的悲剧,是时代的悲剧,正如为他撰写碑铭的张祖廉所书:“丁时灾晦,横罹冤酷,则天之所以生,是才者又何也?”

据说两宫回銮后,慈禧太后在一次召见惠潮嘉道吴永时,曾询及张荫桓,吴永回答:“庚子某月电旨正法。”慈禧太后听闻也感到哀伤。

张荫桓死后,灵柩暂厝于红山下,光绪二十七年(1901年)春,由其子垲征将灵柩运回佛山安葬。在美英驻华公使照会下,清廷为张荫桓平反,恢复官职。

主要影响编辑 播报

张荫桓是一位明干勤能、勇于任事、举重若轻、才大心细的外交家。在重大外交事件面前,“他人呶呶聚讼或畏避不敢前,公挺身任之,片言解纷,皆中机要”。张荫桓认真履行外交任务,凭借自己的外交才能,在处理各种外交事务的过程中才得心应手,取得重要的外交成绩,维护了国家的主权。早在为地方官时期,张荫桓的外交才能就得到了崭露,并成为总理衙门的一员,得到了短暂的外交历练。他在担任驻外公使期间,对于美国的排华法案进行艰难交涉,最大限度地为华工争得了权益。他严正交涉在美华工各案,并成功地索赔,合理地分配赔款,处理问题有理、有力、有节。他非常关注侨民的民生问题,为华人的教育、医疗积极筹款,费尽心血,解决了华人的后顾之忧,为华侨所称颂。为了进一步保障华人的利益,他对完善领事制度建设积极交涉、献言献策。在办理各种交涉的同时,他积极参加各种外交界的各种交谊活动,并在使馆多次举办宴会活动,对于扩大中国的影响及为以后外交活动的顺利展开打开局面,具有一定的远见卓识。他认真撰写出使日记,从政治、经济、社会、文化等各方面记录下对西方文明的深刻认识,这部珍贵的日记成为日后国人了解并学习西方的重要资料。在总理衙门任职期间,他参与了各项重大外交活动,尤其在谈判方面,特别是《中日通商行船条约》的谈判,为国家最大限度地争得了权益。虽然他并不是总理衙门职衔最高的一位,但他是一位实干家,成为对外谈判的要角。

全部展开-

中文名张荫桓

-

英文名Zhang Yinhuan

-

字樵野,皓巒

-

别号紅棉主人

-

性别男

-

国籍中国

-

时代清

-

出生时间1837年

-

去世时间1900年