找回密码

验证码错误或已过期

清·王士禛

认证:清代诗人、文学家,南朱北王之一

简介:

王士祯(1634年9月17日-1711年6月26日),原名王士禛,字子真,一字贻上,号阮亭,又号渔洋山人,世称王渔洋。山东新城(今山东桓台县)人。清初诗人、文学家、诗词理论家。

王士祯为清顺治十五年(1658年)进士,康熙四十三年(1704年)官至刑部尚书,颇有政声。谥文简。

王士祯在实践“神韵说”,取得卓著诗文成果的同时,还能突破正统文坛和文人偏见,重视和高度评价小说、戏曲、民歌等通俗文学、文体。他的主要成就在诗文创作与理论方面,但在小说、戏曲、民歌、书画、藏书、史论等方面所取得的成就亦不容忽视。

人物生平

王士祯,原名王士禛。逝世后十年,雍正继康熙帝位,“禛”字犯御讳,改称士正;乾隆间,又以“正”字与原名音不相合,诏改士祯,通行数百年。

明崇祯七年甲戌(1634年),士禛于闰八月廿八日亥时,生于开封官邸。

明崇祯八年乙亥(1635年),祖父象晋迁任浙江布政使,士禛一家随任至杭州。

明崇祯九年丙子(1636年),祖父象晋鼎力助原浙江布政使姚永济完成上缴税银,因忤权奸意,而遭报复打击。

明崇祯十年丁丑(1637年),祖父象晋因不屈于权奸报复,致仕归里。王士祯一家尽回故乡新城。

明崇祯十一年戊寅(1638年),祖父象晋自号“明农隐士”,阖门谢客,亲教诸孙读书。闲暇著书,精岐黄,为民治病。

主要影响

书法藏书

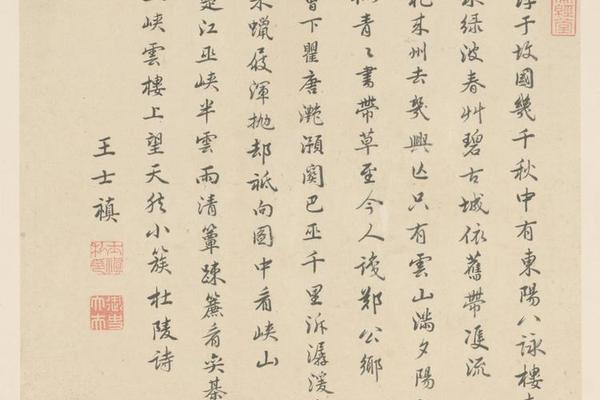

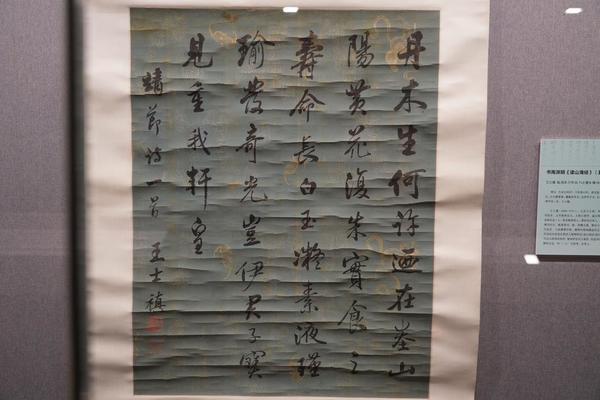

王士禛书法

王士祯自幼酷爱书法,九岁即能草书。李集《鹤征前录》云:“阮亭楷书之精,逼真褚公《枯树赋》”。冒辟疆《同人书》中称其“小楷之工,足与云间雁行”。同时人孙枝蔚有诗赞曰:“潇洒已叹书法好,清雅谁敌赋诗勤。”

康熙朝巡抚,书画家宋荦《西坡类稿》则称之:“书法高秀似晋人。雅不欲以此自多。人以绢素求书,辄令子弟代。惟二三同好间答书,必亲作其手迹,皆藏弆之”。

康熙朝书法家陈奕禧【褚河南枯树赋拓本跋】云:“今人惟新城总宪学之极得其神。先生海内文儒,不肯以一艺名。有求书者必命门弟子代笔,从不轻作。门弟子欲得先生书,辄假问字奏记先生随意落札便藏弆以为至宝;或稿纸传写,即涂抹点勘者,皆装潢成册。”

梁章钜【退庵书画跋】云:“先生本不以书名,亦有若无意于书,而柔闲萧散有晋唐风味。虽名书巨手,亦不能不让其出一头地。此其故不在行墨间也。”

王士祯以诗与诗论著称于文学史,其书名为诗名所掩。

著名文字学家与书法家马宗霍(1897—1976)在《霋岳楼笔谈》中称王士祯书法为“诗人之书”。

其书风与诗风一样,经历了数次变化,早期率真狂放,中年后潇洒俊逸,清雅悠长。

王士祯家富藏书,其先父有遗书,因兵火散佚过半。入仕途后,借他人藏书而录做副本。所得收入,悉以购书,长达30余年,从无间断。康熙四十年(1701)请假告归,惟载书数车以行,弟子禹之鼎为之画有《载书图》。作书楼“池北书库”,取白居易池北书库之名命名,藏庋之富,甲于山左。与“曝书亭”并称盛一时。

有《池北书库藏书目》,收录宋元明本近500种,每书之下撰有题记。朱彝尊为之作《池北书库记》。

精于鉴赏。藏书印有“王阮亭藏书印”、“御史大夫”、“宫詹学士”、“忠勤公之世孙”、“经筵讲官”、“怀古田舍”、“琅琊王氏藏书之印”、“国子祭酒”、“宝翰堂章”等图章数十枚。

现代藏书家王绍曾辑有《渔洋读书记》600篇。

神韵诗论

清初诗人王士祯,是继司空图、严羽之后倡导神韵理论的又一大家,是“神韵说”的集大成者。遗憾的是,王渔洋平生只“拈出神韵”二字,并未对此作正面系统阐述。后世注家各执己见,纷纷诠释。

有认为“神韵”即“格调”亦即“肌理”,它是“彻上彻下无所不该”的,这是翁方纲“泛神韵论”的解释。有认为即,郭绍虞先生力主此说,他指出:“神韵”“韵”“实则渔洋所谓神韵,单言之也只一‘韵’字而已。”

敏泽先生以为神韵“有时是指创作上和形似,形式等等相对应的内在的神似、气韵、风神等一类的东西”,“有时它又是指创作中那种在内容上以写景为特点,在风格上比较清新,富有诗情画意的气氛和境界。”

蔡钟翔先生认为:神韵是“古淡清远的意境”。吴调公先生在其著作《神韵论》“。叶嘉莹先生也说:总论中则说:神韵的主要内涵是指诗味的清逸淡远”“总清远二妙,则为神韵。”钱钟书先生在谈到渔洋诗论时亦评述道“神韵乃诗中最高境界”说等等。

以上诸“优游痛快,各有神韵。此外还有味外味”、“神韵分离,以韵为主”说自有其合理乃至深刻的方面,它们都不同程度地谈到“神韵”的某种内涵。然而就渔洋诗论和诗歌创作的实际倾向来看,似感不甚妥切。

有人认为,王渔洋标举的“神韵说”“有两层含义:

一是指诗歌艺术风格上,“优游不迫”与“沉着痛快”两种风格并举而又侧重于古淡闲远一格(简称“并举说”),

二是指在某一首诗歌中追求“与诗的高度统一,重在诗的内在品质”,韵则偏重诗的外在风貌(简称“统一说”)。

明清时期对古典文学文法的研究日趋深入缜密,而与此同时王士祯王渔洋的“神韵说”却又别开生面,超越了传统意义上的文法研究所执着的具体的文本形式,对古典作品艺术价值的理解上升到了一个更加玄奥的层面。

然而,究竟应当怎样理解王渔洋的神韵说在古典文学形式观念的发展中所处的地位,却还是一个尚待解决的问题。

王渔洋自己在说明他的神韵说理论时说,他最喜欢司空图《二十四诗品》中“不著一字,尽得风流”八个字;有时又标举出严羽的“羚羊挂角,无迹可求”八个字来说明神韵的含义。

从他的神韵说观念和这些解释中很容易得出这样的观点:神韵是指作品中只可意会不可言传的某种情思内涵而不是形式方面的特点。

翁方纲为了澄清神韵说的玄虚之论,在专析神韵说的《神韵论》文中把神韵解释为“下笔如有神”的“神”,“熟精文选理”的“理”,乃至格调、肌理等,而最终归之为“君形者”,似认为神韵属于内蕴方面的东西。

现代学者钱钟书先生在谈及神韵时说,神韵“非诗品中之一品,而为各品之恰到好处,至善尽美”,也就是入神之意。用“君形者”、“神”或神气、入神来解释神韵,都意味着是从作品内蕴的角度来理解神韵的。这样理解当然不错,因为“神韵”之“神”肯定与内在的精神意蕴相关。但这样解释的结果,“神韵”的“韵”字似乎还没有落到实处。

当代学者吴调公先生则对神韵说中的“神韵”一词作了更细致的分析:

神与韵,原来是浑然一体。但细细分析起来,却有一个由“神”生“韵”的过程。哪怕这变化很倏忽、很隐约,但却分明包含着歌德所强调的一种“灌注”过程。既有诗人主观“精神”的倾注,也有因灌注的需要从而有待于涵茹式地渟蓄或喷薄式地张扬,形成一种洋溢着“生气”的载体。

总的说来,神韵论者比古代各种诗论家都更为注意“韵”,注意带着内在节奏感的心灵的流动。吴调公先生不仅指出了神韵说所包含的“神”和“韵”,即内在的精神与外在的节奏两个方面,而且强调了神韵说的重心是在“韵”的方面,即“带着内在节奏感的心灵的流动”。

如果把严羽看作神韵说的先驱之一,那么应当说,他所说的“别材”、“别趣”和“羚羊挂角,无迹可求”的“兴趣”还只是指示了一种模糊惝恍的意蕴,还没有将神韵的问题真正锲入到文本分析的实处,因而还没有构成关于艺术形式问题的观念。王渔洋则不同,他的神韵说已成为可认知甚至可效法的东西,也就是说已经形式化了。

翁方纲批评人们把神韵误当作王渔洋的发明:“诗以神韵为心得之秘,此义非自渔洋始言之也,是乃自古诗家之要眇处,古人不言而渔洋始明著之也。”

为什么人们会把古已有之的东西,当成是王渔洋的发明呢?除了因为王渔洋特标举出神韵说的名目以立门户外,更重要的是王渔洋谈论的神韵虽标榜“不著一字,尽得风流”,实际上却有路径可寻。

历史评价

王士祯生于明末,长于清初,主要活动在康熙一朝。他一生居官四十余年,位列台阁,以刑部尚书致仕,虽然不无可以称述的宦绩,却是以诗论、诗作而享盛名。他标举神韵,诗作清新俊逸,朝野风雅名士众口交誉,尊为诗坛泰斗,后进之士多入其门,私淑执弟子礼者几遍天下。乾隆间大诗人大都承认王士祯在康熙诗坛的崇高地位、声望。

沈德潜别裁清诗,称“渔洋少岁即见重于牧斋尚书,后学殖日进,声望之高,宇内尊为诗坛圭臬,实过黄初,终其身无异辞”(《清诗别裁集》卷四诗人小传)。

赵翼论康熙朝诗人,亦云:“其名位声望为一时山斗者,莫如王阮亭。”(《瓯北诗话》卷十)

顺治十五年(1658年),王士祯殿试二甲进士,依那年的新规,在京观政二年,谒选得扬州府推官。推官是理刑谳狱的官员。扬州处在长江和运河交汇处,为南北水道枢纽,漕运重镇,素称繁剧,历年积欠“钦赃”数目甚大。前任官严刑追缴,囹圄为满。他到任之日,又值海上郑成功、张煌言溯江反攻,陷仪真、金坛,旋败退之后,清廷谓响应者为“通贼”,大肆拘捕,“朝命大臣谳其狱,辞所连及,系者甚众。监司以下,承问稍不及称指,皆坐故纵抵罪”。这对一位初步官场而性耽风雅的文士来说,是颇难以应付的。王士祯却从容自如地处理得非常得体:对积欠钱粮的绅、商,广为募捐代输,使许多人得以开释;谳“通海”一案,“理其无明验者出之,而坐告讦者”,曲意回护了许多绅民,又抑制了诬告陷害之风。(谳“钦赃”、“通海”两案事,均见惠栋注补《渔洋山人自撰年谱》,前者系于康熙年,后者系于顺治十八年。王掞、宋荦、孙星衍等所作王士祯碑传,皆称述之)据说,他审理案件时,“左右裁答,酬应若流,侍史十余人手腕告脱,尝以数月完钦件数千。一时ue30c指,称为神奇”(惠栋注补《渔洋山人自撰年谱》卷上康熙五年项下引冒襄序考绩中语)。

他官扬州五年,兴会无穷,赋诗上千首,以其冲淡清远,韵味胜人,而赢得前辈名公的青目。钱谦益至以“与君代兴”之语相许,可说是已蔚然成一大家,奠定了主盟诗坛的地位。

康熙十七年(1678年)官户部郎中,被朝臣推许为“各衙门官读书博学善诗者”之“最”,召对懋勤殿,特旨授翰林院侍讲,旋转侍读,更受到皇帝的赏识。再加上他心地平和,办事谨慎,为国子监祭酒,选拔皆名士;官户部督理钱粮,廉洁自励,“虽日在钱谷簿书中,不啻空山雨雪,烧品字柴,说无生话时”(《蚕尾续文集》卷三《答唐济武检讨》);任督捕,掌刑事,务在宽简矜慎;总领宪台,不立门户,不轻弹劾。

王士祯出身官宦家庭,祖父王象晋,为明朝布政使。崇祯七年闰八月二十六日(1634年9月17日),王士祯出生于豫省官舍,祖父呼之小名“豫孙”。娶山东邹平张延登之孙女为妻。

顺治七年(1650年),应童子试,连得县、府、道第一,与大哥王士禄、二哥王士禧、三哥王士祜皆有诗名。顺治八年乡试第六,顺治十二年参加会试第五十六。

顺治十五年(1658年)戊戌科补殿试,三甲三十六名进士。

23岁游历济南,邀请济南文坛名士集会于大明湖水面亭上,即景赋秋柳诗四首,此诗传开,大江南北一时和作者甚多,时称“秋柳诗社”。

顺治十六年(1659年),任扬州推官,“昼了公事,夜接词人”。

康熙四年(1665年),升任户部郎中,至京城为官。有大量名篇传世,其写景诗文,尤为人称道,所作“绿杨城郭是扬州”一句,被当时许多名画家作为画题入画。康熙皇帝称其“诗文兼优”,“博学善诗文”。

康熙十七年(1678年),受康熙帝召见,“赋诗称旨,改翰林院侍讲,迁侍读,入仕南书房”。康熙皇帝还下诏要王士祯进呈诗稿,王士祯遂选录300篇诗作进奉,定名《御览集》。后升礼部主事、国子监祭酒、左都御史。

当时,王士祯名扬天下,官位也不断迁升,成为清初文坛公认的盟主,一时间,诗坛新人到京城求名师,往往首先拜见王士祯。

康熙四十三年(1704年),官至刑部尚书。不久,因受王五案失察牵连,被以“瞻循”罪革职回乡。康熙四十九年(1710年),康熙帝眷念旧臣,特诏官复原职。

康熙五十年五月十一日(1711年6月26日)卒,享年78岁。

王家曾四代官至尚书,山东桓台境内至今还存有歌颂王家功德的砖牌坊,上刻明代董其昌题写的“四世宫保”四个大字。

王士祯去世后犹被易名数次。至雍正朝,其“禛”字因避雍正讳,改名王士正。至乾隆,又赐名士祯,谥文简。后世文学史中,“王士祯”或“王士禛”两名并用。

《四库全书总目提要》云:“当我朝开国之初,人皆厌明代王(世贞)、李(攀龙)之肤廓,钟(惺)、谭(元春)之纤仄,于是谈诗者竞尚宋元。既而宋诗质直,流为有韵之语录;元诗缛艳,流为对句之小词。于是士祯等以清新俊逸之才,范水模山,批风抹月,倡天下以‘不著一字,尽得风流’之说,天下遂翕然应之。”

袁枚称王士祯的诗作“不过一良家女,五官端正,吐属清雅,又能加宫中之膏沐,薰海外之名香,取人碎金,成其风格。”,“然稍放纵,不加检点,便蓬头垢面,风姿全无。”

钱钟书指王士祯的诗善于掩饰天赋之不足。其《谈艺录》中评王渔洋:“一鳞半爪,不是真龙”,又说“渔洋天赋不厚,才力颇薄,乃遁而言神韵妙悟,以自掩饰。”

王士祯以诗文为一代宗师,其诗多抒写个人情怀,清新蕴藉、刻画工整,早年作品清丽华赡,中年后转为清淡苍劲。散文、填词也很出色。擅长各体,尤工七律。与朱彝尊齐名,时称“朱王”。他提出的神韵诗论,渊源于唐司空图“自然”、“含蓄”和宋严羽“妙语”、“兴趣”之说,以“不著一字,尽得风流”为作诗要诀。所传诗文中,有不少题咏济南风物,记叙济南掌故之作。

王士祯曾赠诗蒲松龄:“姑妄言之妄听之,豆棚瓜架雨如丝.料应厌作人间语,爱听秋坟鬼唱诗。”为《聊斋志异》大书“王阮亭鉴定”,各家书坊争相求索书稿,刊刻《聊斋志异》。

主要作品

王士祯一生著述达500余种,作诗4000余首,主要有《渔洋山人精华录》《蚕尾集》、杂俎类笔记《池北偶谈》《香祖笔记》《居易录》《渔洋文略》《渔洋诗集》《带经堂集》《感旧集》《五代诗话》《精华录训篆》《蚕尾集》等数十种。

人际关系

王士祯出生在一个科甲蝉联、簪缨不绝、诗家辈出的大官僚世家。从明朝中叶到清朝中叶的300多年间,新城王氏家族名扬大江南北,于明清鼎革、海内名门大多沦胥之际,“新城门第,大振于灰沉烟烬之余”(钱谦益语,见《古夫于亭杂录》卷三),并在第八代王士祯官至刑部尚书、身膺清初文坛领袖时,达到了辉煌的顶峰。

父母

父亲:王与敕,字钦文,号匡庐,清顺治乙酉拔贡,翌年有司举荐,以服侍年迈父亲为由不仕。他教子有方,四子有三人中进士(士禄、士祜、士禛),以政绩、诗文闻名于世。与敕卒,以子士禛贵,诰封朝议大夫、国子监祭酒,赠资政大夫、经筵讲官、刑部尚书

母亲:孙氏

妻妾

妻子:邹平张氏,曾祖张一元,巡抚河南都御史,祖父张延登,都察院左都御史,谥忠定,父亲张万钟,江南镇江府推官,14岁时嫁给王士祯,康熙十五年九月在家中去世。

侧室:陈氏,康熙三十二年四月去世。

子女

长子:王启涑(字清远),别号石琴山人,行十二,生于顺治十年八月二十二日,有《西城别墅诗》《因继集》等。

次子:王启浑,生于顺治十三年(1656)五月,康熙十一年五月去世。

第三子:王启访(字思远),一字全道,号昆仑山人,行十八,任唐山县知县,候补知州,生于康熙元年正月。

第四子:王启汧,康熙十一年四月生。

女儿

长女:王端,康熙二十九年六月去世

第二女:王婉,康熙三十八年九月去世

第三女:王宫,康熙三十二年七月去世

影视形象

2003年电视剧《王渔洋查案》又名《大清提刑官》师小红饰演王士祯(王渔洋)

全部展开

王士祯(1634年9月17日-1711年6月26日),原名王士禛,字子真,一字贻上,号阮亭,又号渔洋山人,世称王渔洋。山东新城(今山东桓台县)人。清初诗人、文学家、诗词理论家。

王士祯为清顺治十五年(1658年)进士,康熙四十三年(1704年)官至刑部尚书,颇有政声。谥文简。

王士祯在实践“神韵说”,取得卓著诗文成果的同时,还能突破正统文坛和文人偏见,重视和高度评价小说、戏曲、民歌等通俗文学、文体。他的主要成就在诗文创作与理论方面,但在小说、戏曲、民歌、书画、藏书、史论等方面所取得的成就亦不容忽视。

人物生平

王士祯,原名王士禛。逝世后十年,雍正继康熙帝位,“禛”字犯御讳,改称士正;乾隆间,又以“正”字与原名音不相合,诏改士祯,通行数百年。

明崇祯七年甲戌(1634年),士禛于闰八月廿八日亥时,生于开封官邸。

明崇祯八年乙亥(1635年),祖父象晋迁任浙江布政使,士禛一家随任至杭州。

明崇祯九年丙子(1636年),祖父象晋鼎力助原浙江布政使姚永济完成上缴税银,因忤权奸意,而遭报复打击。

明崇祯十年丁丑(1637年),祖父象晋因不屈于权奸报复,致仕归里。王士祯一家尽回故乡新城。

明崇祯十一年戊寅(1638年),祖父象晋自号“明农隐士”,阖门谢客,亲教诸孙读书。闲暇著书,精岐黄,为民治病。

主要影响

书法藏书

王士禛书法

王士祯自幼酷爱书法,九岁即能草书。李集《鹤征前录》云:“阮亭楷书之精,逼真褚公《枯树赋》”。冒辟疆《同人书》中称其“小楷之工,足与云间雁行”。同时人孙枝蔚有诗赞曰:“潇洒已叹书法好,清雅谁敌赋诗勤。”

康熙朝巡抚,书画家宋荦《西坡类稿》则称之:“书法高秀似晋人。雅不欲以此自多。人以绢素求书,辄令子弟代。惟二三同好间答书,必亲作其手迹,皆藏弆之”。

康熙朝书法家陈奕禧【褚河南枯树赋拓本跋】云:“今人惟新城总宪学之极得其神。先生海内文儒,不肯以一艺名。有求书者必命门弟子代笔,从不轻作。门弟子欲得先生书,辄假问字奏记先生随意落札便藏弆以为至宝;或稿纸传写,即涂抹点勘者,皆装潢成册。”

梁章钜【退庵书画跋】云:“先生本不以书名,亦有若无意于书,而柔闲萧散有晋唐风味。虽名书巨手,亦不能不让其出一头地。此其故不在行墨间也。”

王士祯以诗与诗论著称于文学史,其书名为诗名所掩。

著名文字学家与书法家马宗霍(1897—1976)在《霋岳楼笔谈》中称王士祯书法为“诗人之书”。

其书风与诗风一样,经历了数次变化,早期率真狂放,中年后潇洒俊逸,清雅悠长。

王士祯家富藏书,其先父有遗书,因兵火散佚过半。入仕途后,借他人藏书而录做副本。所得收入,悉以购书,长达30余年,从无间断。康熙四十年(1701)请假告归,惟载书数车以行,弟子禹之鼎为之画有《载书图》。作书楼“池北书库”,取白居易池北书库之名命名,藏庋之富,甲于山左。与“曝书亭”并称盛一时。

有《池北书库藏书目》,收录宋元明本近500种,每书之下撰有题记。朱彝尊为之作《池北书库记》。

精于鉴赏。藏书印有“王阮亭藏书印”、“御史大夫”、“宫詹学士”、“忠勤公之世孙”、“经筵讲官”、“怀古田舍”、“琅琊王氏藏书之印”、“国子祭酒”、“宝翰堂章”等图章数十枚。

现代藏书家王绍曾辑有《渔洋读书记》600篇。

神韵诗论

清初诗人王士祯,是继司空图、严羽之后倡导神韵理论的又一大家,是“神韵说”的集大成者。遗憾的是,王渔洋平生只“拈出神韵”二字,并未对此作正面系统阐述。后世注家各执己见,纷纷诠释。

有认为“神韵”即“格调”亦即“肌理”,它是“彻上彻下无所不该”的,这是翁方纲“泛神韵论”的解释。有认为即,郭绍虞先生力主此说,他指出:“神韵”“韵”“实则渔洋所谓神韵,单言之也只一‘韵’字而已。”

敏泽先生以为神韵“有时是指创作上和形似,形式等等相对应的内在的神似、气韵、风神等一类的东西”,“有时它又是指创作中那种在内容上以写景为特点,在风格上比较清新,富有诗情画意的气氛和境界。”

蔡钟翔先生认为:神韵是“古淡清远的意境”。吴调公先生在其著作《神韵论》“。叶嘉莹先生也说:总论中则说:神韵的主要内涵是指诗味的清逸淡远”“总清远二妙,则为神韵。”钱钟书先生在谈到渔洋诗论时亦评述道“神韵乃诗中最高境界”说等等。

以上诸“优游痛快,各有神韵。此外还有味外味”、“神韵分离,以韵为主”说自有其合理乃至深刻的方面,它们都不同程度地谈到“神韵”的某种内涵。然而就渔洋诗论和诗歌创作的实际倾向来看,似感不甚妥切。

有人认为,王渔洋标举的“神韵说”“有两层含义:

一是指诗歌艺术风格上,“优游不迫”与“沉着痛快”两种风格并举而又侧重于古淡闲远一格(简称“并举说”),

二是指在某一首诗歌中追求“与诗的高度统一,重在诗的内在品质”,韵则偏重诗的外在风貌(简称“统一说”)。

明清时期对古典文学文法的研究日趋深入缜密,而与此同时王士祯王渔洋的“神韵说”却又别开生面,超越了传统意义上的文法研究所执着的具体的文本形式,对古典作品艺术价值的理解上升到了一个更加玄奥的层面。

然而,究竟应当怎样理解王渔洋的神韵说在古典文学形式观念的发展中所处的地位,却还是一个尚待解决的问题。

王渔洋自己在说明他的神韵说理论时说,他最喜欢司空图《二十四诗品》中“不著一字,尽得风流”八个字;有时又标举出严羽的“羚羊挂角,无迹可求”八个字来说明神韵的含义。

从他的神韵说观念和这些解释中很容易得出这样的观点:神韵是指作品中只可意会不可言传的某种情思内涵而不是形式方面的特点。

翁方纲为了澄清神韵说的玄虚之论,在专析神韵说的《神韵论》文中把神韵解释为“下笔如有神”的“神”,“熟精文选理”的“理”,乃至格调、肌理等,而最终归之为“君形者”,似认为神韵属于内蕴方面的东西。

现代学者钱钟书先生在谈及神韵时说,神韵“非诗品中之一品,而为各品之恰到好处,至善尽美”,也就是入神之意。用“君形者”、“神”或神气、入神来解释神韵,都意味着是从作品内蕴的角度来理解神韵的。这样理解当然不错,因为“神韵”之“神”肯定与内在的精神意蕴相关。但这样解释的结果,“神韵”的“韵”字似乎还没有落到实处。

当代学者吴调公先生则对神韵说中的“神韵”一词作了更细致的分析:

神与韵,原来是浑然一体。但细细分析起来,却有一个由“神”生“韵”的过程。哪怕这变化很倏忽、很隐约,但却分明包含着歌德所强调的一种“灌注”过程。既有诗人主观“精神”的倾注,也有因灌注的需要从而有待于涵茹式地渟蓄或喷薄式地张扬,形成一种洋溢着“生气”的载体。

总的说来,神韵论者比古代各种诗论家都更为注意“韵”,注意带着内在节奏感的心灵的流动。吴调公先生不仅指出了神韵说所包含的“神”和“韵”,即内在的精神与外在的节奏两个方面,而且强调了神韵说的重心是在“韵”的方面,即“带着内在节奏感的心灵的流动”。

如果把严羽看作神韵说的先驱之一,那么应当说,他所说的“别材”、“别趣”和“羚羊挂角,无迹可求”的“兴趣”还只是指示了一种模糊惝恍的意蕴,还没有将神韵的问题真正锲入到文本分析的实处,因而还没有构成关于艺术形式问题的观念。王渔洋则不同,他的神韵说已成为可认知甚至可效法的东西,也就是说已经形式化了。

翁方纲批评人们把神韵误当作王渔洋的发明:“诗以神韵为心得之秘,此义非自渔洋始言之也,是乃自古诗家之要眇处,古人不言而渔洋始明著之也。”

为什么人们会把古已有之的东西,当成是王渔洋的发明呢?除了因为王渔洋特标举出神韵说的名目以立门户外,更重要的是王渔洋谈论的神韵虽标榜“不著一字,尽得风流”,实际上却有路径可寻。

历史评价

王士祯生于明末,长于清初,主要活动在康熙一朝。他一生居官四十余年,位列台阁,以刑部尚书致仕,虽然不无可以称述的宦绩,却是以诗论、诗作而享盛名。他标举神韵,诗作清新俊逸,朝野风雅名士众口交誉,尊为诗坛泰斗,后进之士多入其门,私淑执弟子礼者几遍天下。乾隆间大诗人大都承认王士祯在康熙诗坛的崇高地位、声望。

沈德潜别裁清诗,称“渔洋少岁即见重于牧斋尚书,后学殖日进,声望之高,宇内尊为诗坛圭臬,实过黄初,终其身无异辞”(《清诗别裁集》卷四诗人小传)。

赵翼论康熙朝诗人,亦云:“其名位声望为一时山斗者,莫如王阮亭。”(《瓯北诗话》卷十)

顺治十五年(1658年),王士祯殿试二甲进士,依那年的新规,在京观政二年,谒选得扬州府推官。推官是理刑谳狱的官员。扬州处在长江和运河交汇处,为南北水道枢纽,漕运重镇,素称繁剧,历年积欠“钦赃”数目甚大。前任官严刑追缴,囹圄为满。他到任之日,又值海上郑成功、张煌言溯江反攻,陷仪真、金坛,旋败退之后,清廷谓响应者为“通贼”,大肆拘捕,“朝命大臣谳其狱,辞所连及,系者甚众。监司以下,承问稍不及称指,皆坐故纵抵罪”。这对一位初步官场而性耽风雅的文士来说,是颇难以应付的。王士祯却从容自如地处理得非常得体:对积欠钱粮的绅、商,广为募捐代输,使许多人得以开释;谳“通海”一案,“理其无明验者出之,而坐告讦者”,曲意回护了许多绅民,又抑制了诬告陷害之风。(谳“钦赃”、“通海”两案事,均见惠栋注补《渔洋山人自撰年谱》,前者系于康熙年,后者系于顺治十八年。王掞、宋荦、孙星衍等所作王士祯碑传,皆称述之)据说,他审理案件时,“左右裁答,酬应若流,侍史十余人手腕告脱,尝以数月完钦件数千。一时ue30c指,称为神奇”(惠栋注补《渔洋山人自撰年谱》卷上康熙五年项下引冒襄序考绩中语)。

他官扬州五年,兴会无穷,赋诗上千首,以其冲淡清远,韵味胜人,而赢得前辈名公的青目。钱谦益至以“与君代兴”之语相许,可说是已蔚然成一大家,奠定了主盟诗坛的地位。

康熙十七年(1678年)官户部郎中,被朝臣推许为“各衙门官读书博学善诗者”之“最”,召对懋勤殿,特旨授翰林院侍讲,旋转侍读,更受到皇帝的赏识。再加上他心地平和,办事谨慎,为国子监祭酒,选拔皆名士;官户部督理钱粮,廉洁自励,“虽日在钱谷簿书中,不啻空山雨雪,烧品字柴,说无生话时”(《蚕尾续文集》卷三《答唐济武检讨》);任督捕,掌刑事,务在宽简矜慎;总领宪台,不立门户,不轻弹劾。

王士祯出身官宦家庭,祖父王象晋,为明朝布政使。崇祯七年闰八月二十六日(1634年9月17日),王士祯出生于豫省官舍,祖父呼之小名“豫孙”。娶山东邹平张延登之孙女为妻。

顺治七年(1650年),应童子试,连得县、府、道第一,与大哥王士禄、二哥王士禧、三哥王士祜皆有诗名。顺治八年乡试第六,顺治十二年参加会试第五十六。

顺治十五年(1658年)戊戌科补殿试,三甲三十六名进士。

23岁游历济南,邀请济南文坛名士集会于大明湖水面亭上,即景赋秋柳诗四首,此诗传开,大江南北一时和作者甚多,时称“秋柳诗社”。

顺治十六年(1659年),任扬州推官,“昼了公事,夜接词人”。

康熙四年(1665年),升任户部郎中,至京城为官。有大量名篇传世,其写景诗文,尤为人称道,所作“绿杨城郭是扬州”一句,被当时许多名画家作为画题入画。康熙皇帝称其“诗文兼优”,“博学善诗文”。

康熙十七年(1678年),受康熙帝召见,“赋诗称旨,改翰林院侍讲,迁侍读,入仕南书房”。康熙皇帝还下诏要王士祯进呈诗稿,王士祯遂选录300篇诗作进奉,定名《御览集》。后升礼部主事、国子监祭酒、左都御史。

当时,王士祯名扬天下,官位也不断迁升,成为清初文坛公认的盟主,一时间,诗坛新人到京城求名师,往往首先拜见王士祯。

康熙四十三年(1704年),官至刑部尚书。不久,因受王五案失察牵连,被以“瞻循”罪革职回乡。康熙四十九年(1710年),康熙帝眷念旧臣,特诏官复原职。

康熙五十年五月十一日(1711年6月26日)卒,享年78岁。

王家曾四代官至尚书,山东桓台境内至今还存有歌颂王家功德的砖牌坊,上刻明代董其昌题写的“四世宫保”四个大字。

王士祯去世后犹被易名数次。至雍正朝,其“禛”字因避雍正讳,改名王士正。至乾隆,又赐名士祯,谥文简。后世文学史中,“王士祯”或“王士禛”两名并用。

《四库全书总目提要》云:“当我朝开国之初,人皆厌明代王(世贞)、李(攀龙)之肤廓,钟(惺)、谭(元春)之纤仄,于是谈诗者竞尚宋元。既而宋诗质直,流为有韵之语录;元诗缛艳,流为对句之小词。于是士祯等以清新俊逸之才,范水模山,批风抹月,倡天下以‘不著一字,尽得风流’之说,天下遂翕然应之。”

袁枚称王士祯的诗作“不过一良家女,五官端正,吐属清雅,又能加宫中之膏沐,薰海外之名香,取人碎金,成其风格。”,“然稍放纵,不加检点,便蓬头垢面,风姿全无。”

钱钟书指王士祯的诗善于掩饰天赋之不足。其《谈艺录》中评王渔洋:“一鳞半爪,不是真龙”,又说“渔洋天赋不厚,才力颇薄,乃遁而言神韵妙悟,以自掩饰。”

王士祯以诗文为一代宗师,其诗多抒写个人情怀,清新蕴藉、刻画工整,早年作品清丽华赡,中年后转为清淡苍劲。散文、填词也很出色。擅长各体,尤工七律。与朱彝尊齐名,时称“朱王”。他提出的神韵诗论,渊源于唐司空图“自然”、“含蓄”和宋严羽“妙语”、“兴趣”之说,以“不著一字,尽得风流”为作诗要诀。所传诗文中,有不少题咏济南风物,记叙济南掌故之作。

王士祯曾赠诗蒲松龄:“姑妄言之妄听之,豆棚瓜架雨如丝.料应厌作人间语,爱听秋坟鬼唱诗。”为《聊斋志异》大书“王阮亭鉴定”,各家书坊争相求索书稿,刊刻《聊斋志异》。

主要作品

王士祯一生著述达500余种,作诗4000余首,主要有《渔洋山人精华录》《蚕尾集》、杂俎类笔记《池北偶谈》《香祖笔记》《居易录》《渔洋文略》《渔洋诗集》《带经堂集》《感旧集》《五代诗话》《精华录训篆》《蚕尾集》等数十种。

人际关系

王士祯出生在一个科甲蝉联、簪缨不绝、诗家辈出的大官僚世家。从明朝中叶到清朝中叶的300多年间,新城王氏家族名扬大江南北,于明清鼎革、海内名门大多沦胥之际,“新城门第,大振于灰沉烟烬之余”(钱谦益语,见《古夫于亭杂录》卷三),并在第八代王士祯官至刑部尚书、身膺清初文坛领袖时,达到了辉煌的顶峰。

父母

父亲:王与敕,字钦文,号匡庐,清顺治乙酉拔贡,翌年有司举荐,以服侍年迈父亲为由不仕。他教子有方,四子有三人中进士(士禄、士祜、士禛),以政绩、诗文闻名于世。与敕卒,以子士禛贵,诰封朝议大夫、国子监祭酒,赠资政大夫、经筵讲官、刑部尚书

母亲:孙氏

妻妾

妻子:邹平张氏,曾祖张一元,巡抚河南都御史,祖父张延登,都察院左都御史,谥忠定,父亲张万钟,江南镇江府推官,14岁时嫁给王士祯,康熙十五年九月在家中去世。

侧室:陈氏,康熙三十二年四月去世。

子女

长子:王启涑(字清远),别号石琴山人,行十二,生于顺治十年八月二十二日,有《西城别墅诗》《因继集》等。

次子:王启浑,生于顺治十三年(1656)五月,康熙十一年五月去世。

第三子:王启访(字思远),一字全道,号昆仑山人,行十八,任唐山县知县,候补知州,生于康熙元年正月。

第四子:王启汧,康熙十一年四月生。

女儿

长女:王端,康熙二十九年六月去世

第二女:王婉,康熙三十八年九月去世

第三女:王宫,康熙三十二年七月去世

影视形象

2003年电视剧《王渔洋查案》又名《大清提刑官》师小红饰演王士祯(王渔洋)

全部展开

-

中文名王士禛

-

英文名

-

室名、別號信古堂,半偈閣,古夫子亭,帶經堂,得樹堂,慎墨堂,抱山堂,樵唱軒,池北書庫,淸寤齋,漁洋山人,睡足軒,石帆亭,落箋堂,蠶尾山房,阮亭

-

字子真,貽上

-

未詳文游臺主人,漁洋,羼提居士,蕭亭,蠶尾,詩亭逸老,香祖

-

諡號文簡

-

别名、曾用名王士正,王士禎

-

性别男

-

国籍中国

-

时代清

-

出生时间1634年

-

去世时间1711年

基本信息

作品

清·王士禛

3

清·王士禛

3

清·王士禛

清·王士禛