找回密码

清·任颐(任伯年)

认证:清末画家 海派四杰之一

任颐(1840年-1895年),即任伯年,初名润,字次远,号小楼,后改名颐,字伯年,别号山阴道上行者、寿道士等,以字行,浙江山阴航坞山(今杭州市萧山区瓜沥镇)人,清末著名画家。

自幼随父卖画,后从任熊、任薰学画,后居上海卖画为生。在“四任”之中,成就最为突出,是“海上画派”中的佼佼者,“海派四杰”之一。任伯年的绘画发轫于民间艺术,技法全面,山水、花鸟、人物等无一不能。重视写生,又融汇诸家法,并吸取水彩色调之长,勾皴点染,格调清新。

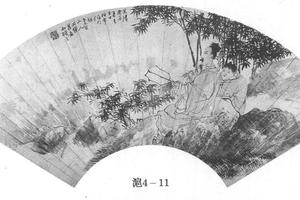

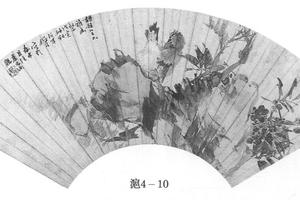

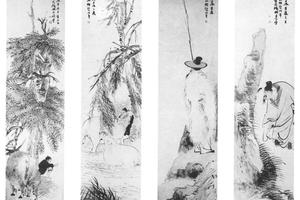

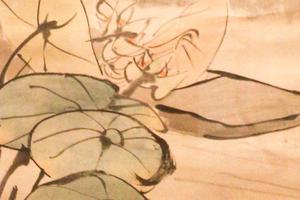

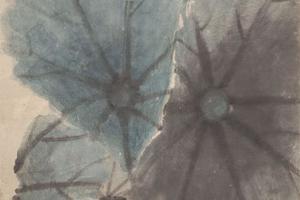

其人物画,早年从陈洪绶法出,形象夸张,富装饰效果。如故宫博物院藏《干莫炼剑图》轴。后练习铅笔速写后,变得较为奔逸,如故宫博物院藏《风尘三侠图》轴等。其写照技艺,高妙绝伦,曾为虚谷、胡公寿、赵之谦、任薰等多人画像,无不逼肖。浙江省博物馆藏有其《酸寒尉像》轴,写吴昌硕着官衣立像,极其传神;其花鸟画,早年以工笔见长,仿北宋人法,近于陈洪绶。后取法恽派及陈淳、徐渭、朱耷的写意法,笔墨趋于简逸放纵,设色明净淡雅,形成兼工带写、明快温馨的格调。代表作有藏于徐悲鸿纪念馆的《紫藤翠鸟图》轴等。对近现代花鸟画产生了巨大影响。

人物生平

任颐(1840年-1895年),初名润,字伯年,一字次远,号小楼(亦作晓楼),浙江山阴人,清末画家。绘画题材广泛,人物、肖像、山水、花卉、禽鸟无不擅长。用笔用墨,丰富多变,构图新巧,主题突出,疏中有密,虚实相间,浓淡相生,富有诗情画意,清新流畅是他的独特风格。

道光十九年(1840年)生于萧山农村,其父任声鹤为民间肖像画家,大伯父为任熊,二伯父为任薰,自幼善画,受民间版画影响深刻。

1854-1855年,十五六歳时在上海卖画,模仿任熊作品沿街出卖,恰逢任熊路过,非但不怒,反而赏识其才华,招为弟子,传为逸话。

1861年,太平天国进入绍兴时,父卒。曾被招入太平天国军当旗手"战时麾之,以为前驱"。其后天京(太平天国首都南京)陷落,返乡。

1864年,迁往宁波卖画为生,结识万个亭、陈朵峰、谢廉始、任薰。

1868年,28歳时与任薰一共前往苏州,随任薰学画卖,结识画家胡远、沙馥。

1868年冬,前往上海、此后长期在上海卖画为生、住于豫园附近的三牌楼。开设扇子店"古香室",与虚谷,张熊,高邕等画家及收藏家毛树征成为友人。

1883年,经高邕介绍结识吴昌硕。

1887年,出版'任伯年先生真迹画谱',轰动上海。

1895年,光绪二十一年十一月初四日(12月19日),因绍兴资产丢失之心痛及吸食鸦片引发肺炎,死去,享年56歳。

主要成就

晚清时期,著名花鸟画家和人物画家,与吴昌硕、蒲华、虚谷齐名为“清末海派四杰”。

任伯年的主要成就是在于人物画和花鸟画方面,往往寥寥数笔,便能把人物整个神态表现出来,着墨不多而意境深远。其线条简练沉着,有力潇洒。他常画钟馗,他笔下的钟馗心胸磊落、不怕鬼,不信邪。他的花鸟画,总是把花与鸟连在一起,禽鸟显得很突出,花卉有时只作背景,整个画面充满了诗的意境。任氏一门中绘画杰出者亦有之,后有“三任”之说(指其叔伯辈的任薰、任熊),但成就最大的无疑当属任颐。

任伯年精于写像,是一位杰出的肖像画家。人物画早年师法萧云从、陈洪绶、费晓楼(费丹旭)、任熊等人。晚年吸收华岩笔意,更加简逸灵活。传神作品如《三友图》《沙馥小像》《仲英小像》、吴昌硕肖像、为著名词人与画家范湖居士周闲所绘《范湖居士四十八岁小像》等,可谓神形毕露。

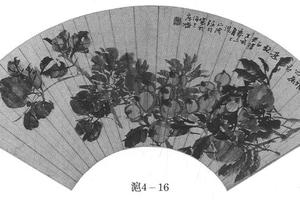

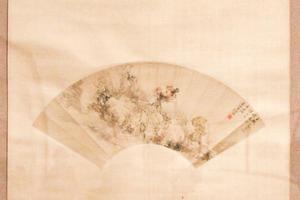

任伯年的花鸟画更富有创造,富有巧趣,早年以工笔见长,“仿北宋人法,纯以焦墨钩骨,赋色肥厚,近老莲派。后吸取恽寿平的没骨法,陈淳、徐渭、朱耷的写意法,笔墨趋于简逸放纵,设色明净淡雅,形成兼工带写,明快温馨的格调,这种画法,开辟了花鸟画的新天地,对近、现代产生了巨大的影响。

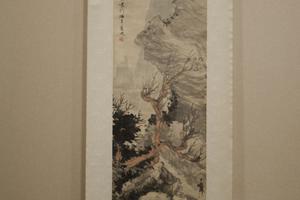

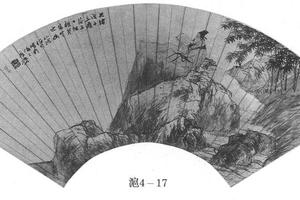

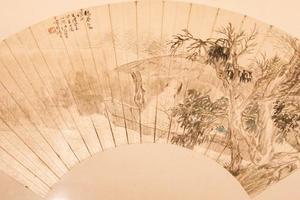

任伯年的山水画创作不多,早年师法石涛,中年以后兼学明代沈周、丁云鹏、蓝瑛、并上追元代吴镇、王蒙、以纵肆、劲真的笔法见长。

鼎盛时期

19世纪80年代是任伯年创作的鼎盛时期,创作题材上范围扩大了,具有深刻的社会内容,用隐晦的手段寄寓深情。90年代,数量很多,但从作品的思想性看似乎没有超出80年代,但艺术手法上则更加熟练,大胆、概括,特别是花鸟画,达到“炉火纯青”的佳境。

作品流传

任伯年二十多年的绘画创作,留下了数以千计的遗作,是历史上少见的多产作家。最早的作品是同治四年作的,最晚的作品为光绪乙未年冬十月,去世的前一个月作的。重要作品如同治七年(1868)仿《陈小蓬斗梅图》,现藏故宫博物院,光绪三年(1877)作《五十六岁仲英写像》《雀屏图》。光绪七年(1881)作《牡丹双鸡图》,收入日本《支那名画宝鉴》;《渔归图》,收入《陆氏藏画集》;仿《宣和芭蕉图》,收入《南画大成》。次年作《人物册》,收入《南画大成》。十一年(1885)作《壮心不已图》《墨笔人物山水册》、为外祖赵德昌夫妇写像。

艺术特色

海派中的佼佼者,其绘画发源于民间,重视继承传统,吸收西画技法,形成风姿多采的独特画风,在“四任”中成就最为突出。 擅人物、花鸟、山水,其人物画取材广泛,作品能反映现实生活,针砭社会,寄托个人情怀,具有一定思想性。造型简练、准确,生动传神,手法多变。他的花鸟画师法陈淳、徐渭、石涛、恽寿平、华喦及北宋诸家。博采众长,转益多师,成为集工笔、写意、勾勒、没骨于一身的画家。他于传统的笔墨之中掺以水彩画法,淡墨与色彩相交溶,风格明快、温馨、清新、活泼,极富创造性。山水画虽不多作,但也构图布局变化多端,笔墨技巧能跳出传统窠臼,别具一格。任颐的绘画在当时及现当代具有极大影响。有《苏武牧羊》《女娲炼石》《关河一望萧索》《树荫观刀》《群仙祝寿》及大量的花鸟、山水等作品传世,后人出版有多种画册、画集。

任颐是我国近代杰出画家,在“四任”之中成就最为突出,是海上画派中的佼佼者。他的杰出艺术成就受到世人瞩目。

任颐初名润,字小楼,后字伯年,浙江山阴(今杭州市萧山区瓜沥镇)人。生于鸦片战争的清道光十九年(1840年),卒于光绪二十二年(1896年)。父亲任声鹤是民间画像师,大伯任熊,二伯任熏,已是名声显赫的画家。少时受家庭的熏染,已能绘画。十来岁时,一次家中来客,坐了片刻就告辞了,父亲回来问是谁来,伯年答不上姓名,便拿起纸来,把来访者画出,父亲看了,便知是谁了。这说明任伯年幼年就掌握了写真画技巧。

任伯年曾在十几岁青年时期,在太平天国的军中“掌大旗”,当时军旗较大,“战时麾之,以为前驱”。直到天京沦陷,任伯年才回家乡,后至上海随任熊、任熏学画。以后长期在上海以卖画为生。任伯年为人率真,不修边幅,学画时近30岁,画多而名声渐大,但其身心深受鸦片之害,损伤元气,这也是他年仅56岁就过早去世的原因。 任伯年的绘画发轫于民间艺术,他重视继承传统,融汇诸家之长,吸收了西画的速写、设色诸法,形成自己丰姿多采、新颖生动的独特画风。

工细的仕女画近费晓楼,夸张奇伟的人物画法陈洪绶,装饰性强的街头描则学自任熏,后练习铅笔速写,变得较为奔逸,晚年吸收华岩笔意。

就任伯年的个人艺术造诣来看,花鸟画的本领比较高,若以当时画坛的情况而言,他的人物影响比较大,原因是当时画人物画家少,成就高者更少,象任伯年这样造诣,自然推至旁首。

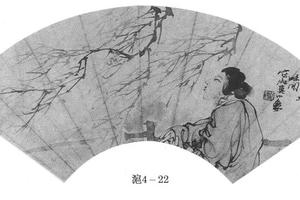

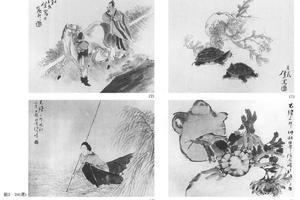

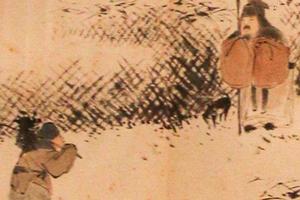

作者早期的仕女画多较工细。此图中仕女以手支颐,眼望春柳,惆怅若失。构图虽简单,用笔却十分细致。以细笔描绘青丝盘头,淡墨写面部、手指;衣纹线条流畅,起笔多顿点,用富有装饰性的钉头鼠尾描形成有节奏的白描效果。

现存作品

任伯年现存作品,大多收藏在国内外各大博物馆内。民间及港、台私人手里也留有一些他的作品。

作品行情

任伯年作品在他在世时即广为流传,解放前画店、地摊多有出售。解放后则较少出售,多由国家收购,归各地博物馆收藏。80年代后民间收藏部分流入香港,台湾、美国、尤以香港为最多。

香港的苏富比和佳士得两大拍卖行从1986年开始每年都拍卖任伯年画作,八十年代末半岛拍卖行和协联古玩拍卖公司也加入拍卖行列,但拍卖较少。

1986年5月第一次由苏富比拍卖的《人物册》就达到16万港元的高价,位列最高层次,以后有所降低,但保持在5-10万港元。

1988年有大突破,达到70多万港元,但小立轴价格较低,不如册页。1990年拍卖的两幅较大的立轴中,一幅38万港元,一幅24万港元,算是较高的。

1991年价格又有重大突进,一幅《钟馗》立轴达93万港元,这是现今任伯年作品的较高价格。

绘画史上的意义

任伯年作为清末“海上画派”的重要画家,在人物、花鸟诸传统绘画领域都有建树。就其个人的艺术成就看,他的花鸟画可能并不亚于其人物画,但就“海上画派”而言,在其前后的虚谷、蒲华乃至吴昌硕诸辈,都主要以花鸟画享名,与这些同人们相比,任伯年在花鸟画上的成就相对就不甚突出了;换言之,如果任伯年毕生没有其人物画的成就,那么也许就没有其今天“任伯年”之盛名,所谓的“四任”:任熊、任薰、任颐(伯年)、任预,也可能就不存在;或者说,不包括任伯年的“三任” 或不包括任伯年与任预的“二任”,也还可以存在,但名气会小得多。无疑,就绘画史的意义而言,具体地说,在清末乃至19世纪的近代中国绘画历史上,任伯年是以其人物画(尤其是 “写真”画像即肖像画)而显示其别具一格的意义的。

这一点,也正是美术史家王伯敏先生的看法。他认为,“对于任颐的艺术造诣,就其个人来说,花鸟画的本领比较高,若以当时画坛的情况而言,他的人物画影响比较大。因为画人物的画家少,有成就的更少,所以像任颐那样的造诣,自然比较出众了,作为画史上的评价,当然首推他的人物画。”2 这个看法,我自然是赞成的。但是,在我们考察任伯年人物画的时候,实际上又不能把它与他的花鸟画完全割裂开来,因为在他的人物画创作最成熟的时候,也正是他的花鸟画创作最成熟的时候,这两者可以说是一条道上的“双轨”,是同时或共时地“与时俱进”的;

而只有看到这一点,我们才能看到他进入成熟期后“本领比较高”的花鸟画对其同时从未中断的人物画创作的深刻影响;这甚至也牵涉对任伯年总体绘画成就的估量与评价。本文将主要从这一角度提出问题与表述我的看法。二重性或兼容性:过渡时期人物的过渡性特征任伯年诞生之年正好是中国近代史的开端之年。

中国近代史的起讫,从1840年到1919年,不过80年3,这是一个从此前的古代封建君主社会向此后的现代民主社会艰难转换的过渡时期,充满了可歌可泣的斗争与磨难。

在这一大时代洪流中,比起面对帝国主义列强的侵略欺辱和封建主义政权的腐朽统治而奋起革命或改良的志士仁人(如林则徐、黄遵宪、康有为、孙中山等等)来说,像任伯年这样的一介画人,也许实在算不了什么——以他“嗜吸鸦片”4成瘾乃至折寿(无独有偶,“四任”中无一有年过六十的),我们甚至可以说,处在这一前后历史时代之过渡时期中的任伯年,事实上不过是帝国主义当时对华政策包括鸦片政策下的一个受欺凌受磨难的旧文人、旧画人之典型代表吧。

但与此同时,若就当时的中国画坛,尤其是在中国人物画方面,他作为近代中国画家因而作为一个过渡时期人物,在他身上、在他的作品中所体现出来的两种不同因素相互并存或相互融合的过渡性特征又是非常有代表性的。它们的具体表现至少有三个方面:

一是其画工性品格与文人性品格的并存或融合;一是其写真性品格与写意性品格的并存或融合;一是其世俗性品格与精英性品格的并存或融合。这也可以说是一种所谓过渡时期人物基本的过渡性特征,即二重性或兼容性的特征。

在这三方面中,从某种意义上说,其画工性品格与文人性品格的并存或融合的过渡性特征是决定性的,正是这一点决定了其后续的另两种并存或融合的特征;或者说,是由于画工性品格带来了其相应的写真性品格与世俗性品格,又是由于文人性品格带来了其相应的写意性品格与精英性品格,而由于任伯年所处的先天的与人文的历史背景(包括其出身的家族或“庭训”的家学)的独特性,以及其所生活的地域、时代及社会环境的独特性,从而在他个人身上与作品中带来了这两大不同品格(群或系列)方面的相互并存或融合——而如果是另一个画家,由于他没有或较少带有这样的二重性或兼容性的独特性,那么,往往是相互抵牾的这两大不同品格(群或系列),就较难在同一人的身上及作品中存在和出现了。

任伯年的画工性与文人性品格及其花鸟画的成就如果说任伯年的画工性品格是出自其家族的家学(其父任鹤声“原是民间写真画工”,“善画,尤长写真术”5;任伯年“少随其父居萧山习画”6),其写真性品格也率先是从学习、从事作为写真术的肖像画之基本要求而来,那么,其世俗性品格,就不仅是来自其直面对象绘制现实中真人的肖像画这样一种从来属于人见人爱、人皆求之的行当,更与他自25岁起即以鬻画(包括肖像画,但主要不是肖像画)谋生有关,尤其是与他“直到晚年,润例还是半块钱一尺”7的“随行就市”、平易近人的画作营销作风有关。

但是任伯年的有幸在于,他不仅具有画工性品格的一面(否则,在帝国资本入侵下形成半殖民地商品经济相对发展之上海,他可能充其量只是一个混迹其间的小有名气的画匠而已),还有其同时体现文人性品格的那一面,即由这一文人性品格领衔而来的写意性品格与精英性品格的那一面。任伯年30岁(1869年)到上海后,也许是出于卖画谋食的需要,更由于是完全进入了后来被史家称作“海上画派”的文人画画家的圈子里(其中有任薰、胡公寿、周闲、张子祥、陈允升、虚谷、杨伯润、高邕之、蒲作英、杨岘、吴昌硕等),他除了画写真肖像画之外,主要是致力于学习与创作作为传统文人画最经典题材与图式的花鸟画作品(论家有所谓“近追南田,上窥宋人”9的说法):他先“经胡公寿介绍在古香室笺扇店画扇面,‘不数年,画名大噪’”10;

同时也画《花卉四条屏》(同治庚午/1870年作,署有“学瞎尊者法”11语)等卷轴画,又画册页小品——正是在这样的实践过程中,他逐渐锻造自己具备了属于更高一个社会文化层次者方能具有的那种品格,即文人性品格。从他在自己画作上题写的“略师宋人设色”(中国美术馆藏,光绪壬午/1882年作《绣球芭蕉》12)、“拟元人设色”(故宫博物院藏,光绪壬午/1882年作《花荫小犬图》13)、“冬心先生有此本略效其意”(中国美术馆藏,光绪壬午/1882年作《枇杷鸡雏》14)、“效元人没骨法”(中国美术馆藏,光绪壬午/1882年作《花卉册》之一至之十二15)等款识,说明他已经完全投身于那种文人画家应有也必须有的创作境界中,他的写意性品格也在这个过程中获得了坚实的锻造。

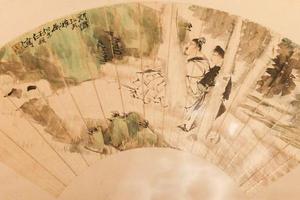

值得敬佩的是任伯年在“上法古人”、领略传统精髓中显示的非凡悟性,并在具体创作中表现出的那种绘画功力——我们如今在《任伯年精品集》中可以看到他在70年代至80年代初所绘制那些折扇与纨扇扇面作品,无论是没骨写意的还是工笔勾勒的,绝大多数都堪称真正叫人“叹为观止”的精品;尤其是那几幅纨扇扇面,其中属于工笔勾勒彩绘的《牵牛菖蒲》(中国美术馆藏,同治癸酉/1873年作,第121图)、《瓜瓞绵绵》(中国美术馆藏,光绪己卯/1879年作,第122图)、《荷花》(南京博物院藏,第156图)、《天竹栖禽》(南京博物院藏,第157图),它们无论在画材布置、用笔或赋色上,都做得到位、得体,体现的正是那种中国绘画正统的精英性品格;而那些没骨写意的作品,如《花月栖鸟》(中国美术馆藏,光绪庚辰/1880年作,第124图)、《藤萝小鸟》(光绪辛巳/1881年第125图),则以其文人气质的潇洒,体现的则是又一种精英性品格,即新锐性品格。

画工性与文人性的兼容性或二重性:任伯年人物画的过渡性特征让我们回到任伯年的人物画创作中来。在人物画作品中,任伯年的画工性品格与文人性品格相互并存或融合的过渡性特征同样是决定性的,甚至有更明显的表现。这里需要提及的是,从任伯年的生平记载看,他的画工性品格除了是来自人物写真术的家学影响之外,一定意义上又可以说是从他喜好临写具有工笔与画工画意味的“金碧山水”所带来的。

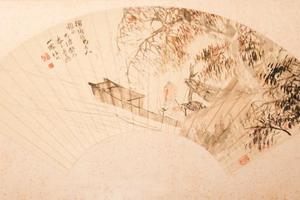

比如他早年为姚小复作的《小浃江话别图》(故宫博物院藏,丙寅/1866年作16)就很有典型性。这幅就“话别图”题材来说本应画成那种自叙传式的人物画的,然而在此画的题跋中他自称“爰仿唐小李将军法以应”,结果当然画成了一幅工笔模样的山水画——画中虽然还可辨别出他与同好“话别”的场面,却全然是被表现在一个大远景的构图中——话别的人物仅仅是微小的“点景”人物。

这幅作品揭示了任伯年人物画创作图式的另一个源头,即“山水图式+点景人物”的源头——他的“人物”的出场方式,将是从“山水”中自远而近地向我们走来;而这种提供人物出场的“山水图式”所采取的工笔笔法,则又分明暗示出任伯年早期画作中无可回避的画工性品格的潜质。同样作为“话别图”的《东津话别图》(中国美术馆藏,戊辰/1868年作17),系作于前一“话别图”的两年之后。

它依然保留了前一“话别图”的“山水图式”,而且依然不乏工笔笔法,不过由于人物来到前景成为主体而使其本身的“山水图式”转换为仅仅是用以衬托主体(群体性的五位人物)的背景;前一“话别图”的“立轴”在此图中也变成了有利于一一展示每一位主人公形象的“横卷”)。

这可以说既是一幅“山水图式”的人物画,又是一幅“人物图式”的山水画——或者说是典型地表现了从山水画图式向人物画图式演变的过渡性形态,一种二重性或兼容性的独特形态。如果我们从这幅作品所表现的题材内容与思想意境来看,它应该说已经、完全也直接就是文人性的了。这说明,此时的任伯年,就其人格与修养水平而言,不啻已经是文人化了的(由于有关任伯年25岁前的生平史料有案可稽者几无,对于此点,笔者无法在此作出进一步的说明)。不过,总的来说(即单就画面形态来说),此画仍然可将它说成是任伯年人物画创作在30岁之前的那种尚未怎么受到文人性品格影响的形态——一种基本的、多半表现为画工性品格的形态。30岁到上海之后的任伯年,正如前述,他开始进入“海上画派”的文人画画家的圈子里,他通过“上法古人”与学习海上同人的文人笔墨,仿作与创作了大量的具有传统文人画品格的花鸟画,并把文人花鸟画的笔墨精神带到了他的人物画创作中来。

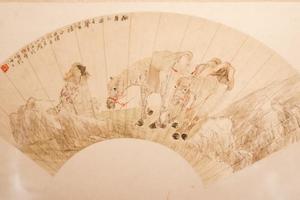

此时他的人物画已经有了两类不同的手法或风格样式:一种是信笔胸臆的写意人物,大多是传统的古装人物题材,它们基本保留着此前中国传统人物画最一般的非写真的习性,如1872年作的《游艇吟箫图》(折扇)18;另一种正相反,是对中国传统人物画最一般的非写真习性的基本克服,即转变为对人物采取写生手法而体现的写真性,其描绘的对象当然也就都是他直接面对的现实生活中的真人了,如1873年作的“仲华二十七岁小景”的写真人物《葛仲华像》19。

就上述这两例看,其信笔胸臆的写意人物与对人写生的写真人物,分别以不同手法表现出作者各自不同的创作心态(自主性/客观性),以及作品各自不同的画面情境(创造性/写生性)、用笔方式(随意性/谨严性)与写形风格(想象性/写实性);而这两者的区别,主要体现的是其过渡性特征中那种“并存”的“二重性”特征,而且它们是通过不同的作品分别来体现的。

任伯年1877年(38岁)画的《饭石先生像》20是一幅更有意思的代表作,对于论证笔者的看法也具有更为典型的意义:在同一幅作品中,中间偏左的主体人物(饭石先生)加上左端的陪衬景物(花架、盆景等)均是采用完全对人对景写生的手法,因而是属于写真的;

而右端的两名陪衬人物(提壶的与端茶的仆役),明显是因为右边画面太空而信笔添加上去的,由于没有写生的模特(在写生饭石先生时,可能真有两名仆役进来上过茶,但转身即离去了——后者作为仆役,事实上也没有资格像主人那样作为模特来获得肖像写生的权利与荣耀),只能是由作者凭空或根据记忆将他们画出来,成为信笔由缰的非写真的写意人物。

主人与仆役,写真与写意——前者(包括陪衬景物)画得精妙绝伦;而后者与前者比,至少在人物的造型与结构比例上就大为逊色,不能不相形见绌,尽管我们看得出作者在两者具体衣纹处理上力求了风格的一致。

这是把“对人写真”与“信笔写意”的两种手法在一幅画中实行“兼容性”的“融合”的典型例子。但这幅画在这两方面的不和谐与不统一,在明眼人的眼中还是显然的,不能不是一种瑕疵或破绽。因此,我们也可以说,某种过渡性特征的二重性或兼容性,在有些时候也会是一种走向成熟过程中的不成熟的表现。任伯年人物画的真正成熟期是在他40岁以后。也许任伯年进入不惑之年以后也自觉到像他在《饭石先生像》中的“兼容性”的“融合”手法会造成画面事实上的不兼容与不融合,他此后的人物画就没有再重复他的这种不成熟了。

在1880年作的《张益三像》21中,其主体人物与陪衬景物就基本上都是以工笔笔法写真的(主体人物坐的石头可能有一点意笔笔法,但绝无伤大雅);1885年作的《赵德昌夫妇像》22 也是风格与手法浑然统一的:两个主体人物与其陪衬景物均为工笔写真,仅是在人物座椅下的地毯的表现上略施意笔(或没骨)的渲染而已。1892年他为与其“亦师亦友”的同好吴昌硕作的《蕉阴纳凉图》(浙江省博物馆藏),当属任伯年这类工笔写真人物画臻于“传神”的艺术最高成熟度的颠峰之作——作者显然对自己所面对描绘的对象是太熟悉了(此前,他就几次为吴昌硕画过写真肖像,如1886年的《饥看天图》、1888年的《酸寒尉像》等),画起来已是那么胸有成竹。此画无论画面布局,还是对人物的造型与精神面貌的刻画,即使我们用今天的哪怕是非常苛刻的眼光来加以挑剔都将无懈可击! 晚年的任伯年,其人物画可以说又有了一种质的飞跃。

此时,他已经完全进入了传统文人画笔墨的致高境界。他又回到了他的非写真的信笔人物画中,但与他早年那些强化“钉头鼠尾”笔法而用笔较死的传统题材信笔人物画已不可同日而语。我特别欣赏他56岁临终之年即1895年作的那些运用文人花鸟画意笔笔法画的《人物册》作品。在《任伯年精品集》的第86、87、88图,即《人物册之一》《人物册之二》《人物册之三》,就是这样的作品。其中第87图《人物册之二》画的是一位依杖于荒郊山路旁的白发驼背老翁,正扭头仰望远处上空。主体人物神态生动,造型精确,陪衬景物逸笔草草,点到为止。这是一幅以信笔写意的精神画出(写出)的兼工

带写的人物作品,其中工、意的“融合”达到了真正的“兼容性”,或者说是一种有机的“融合”,进入了一种浑然天成的“化境”。这里的所谓“化境”,意味着他的画工性品格已经并仅仅是作为一种纯粹技巧的熟练,并已完全渗透到了文人性品格与意境的具体表现中。无奈,任伯年英年早逝,否则他会为中国传统人物画的复兴带来更大推动,并取得更丰厚的创作实绩。

任伯年的人物画在中国绘画史上的意义任伯年以他在清末传统中国人物画创作上的独特成就,成为近代中国传统人物画别开生面的主要代表。他的人物画品格中包含的画工性品格与文人性品格之二重性或兼容性特点,既是作为中国近代史的过渡时期画家的一般特点,又与他的家传家风以及社会生活与艺术环境的独特性相关,同时也与他既作为人物画家又作为花鸟画家的二重性或兼容性特点紧密相连。难能可贵的是,即使在他仅仅是短短50多年的生命历程中,他的这种二重性或兼容性品格本身也有一种从无机性与外在性到有机性与内在性的转变或转化,即从低层次到高层次的转变或转化——只有能充分看到他的这种转变或转化的人,才能对他的艺术成就有充分、客观的估量与评价。

值得注意的是,他的人物画中的画工性品格所表现的写真性特点,又具体体现了他所处的近代中国画坛面临日趋强盛的“西画东渐”时风的影响的特点——这同样是处在一个过渡时期:西洋画在中国已经得到传播,但这一画种本身在中国还没有完全确立其独立存在的位置。但是这一写真性特点(无论是来自中国绘画传统的工笔写真,还是来自西洋绘画传统的写实写真),对于描绘真实的历史(现实)人物来说,却是有重要意义的,这在另一门西洋技术即照相术(它发明于任伯年诞生的前一年)还不是相当发达(也处在过渡时期)的近代中国来说尤其是如此。

任伯年的不少写真肖像画,至今仍将作为他的那一时代历史的重要考证资料。因此对于他的人物画的画工性品格与写真性特点,在这个角度上说,更应当看作是任伯年人物画中应有的时代特征与非常宝贵的品格。

任伯年的人物画作为晚清“海派人物画”的代表,不仅是明清以来中国画坛优秀人物画传统的新的集成与发展,而且直接成为形成此后现代中国人物画不同画派的源头与先声:其人物画的画工性品格与文人性品格之二重性或兼容性特点,直接发展形成了现代上海“海派人物画”兼容并蓄的特色(如程十发、贺友直、戴敦邦等的中国人物画);

其人物画包含的画工性品格一定意义上成为强调造型与写实风格的“京派人物画”(40年代徐悲鸿、蒋兆和的中国人物画)发展的基础;而其人物画(尤其是晚年的)包含的文人性品格很大程度上又成为在写实造型基础上更强调文人画意笔笔墨趣味的“浙派人物画”(50年代中期在浙江美院中国画系形成,如李震坚、周昌谷、方增先的意笔中国人物画)形成的基础。

就这个意义上说,任伯年的中国人物画不仅是中国近代海派绘画在人物画方面的代表,还是现代“海派人物画”与其他学派人物画直接与间接的共同源头;而就任伯年本人并以他的创作实绩而言,他不仅应当被视为中国传统人物绘画从古代向现代转变的推动者与启蒙者,还应当视为开辟通向20世纪中国画全面复兴之路特别是人物画复兴之路的先驱者。这就是任伯年的人物画在中国绘画史上的意义。

全部展开-

中文名任伯年

-

英文名

-

所在地区浙江杭州萧山区

-

字次远,伯年

-

号小楼

-

别号山阴道上行者,寿道士

-

性别男

-

国籍中国

-

时代清

-

出生时间1840年

-

去世时间1895年

基本信息

清·任颐(任伯年)

清·任颐(任伯年)

-

高清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

高清 清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

近现代

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清

-

清